Épisode 41 – Bérengère et les apothicaires au XVIIIème siècle (Passion Modernistes)

Quelle était la place d’un apothicaire à Paris, au XVIIIème siècle, et en quoi consistait cette profession si règlementée ?

Dans cet épisode de Passion Modernistes, nous recevons Bérengère Pinaud, doctorante à l’EHESS. Elle vous raconte l’histoire passionnante des apothicaires dans le Paris du XVIIIème siècle. C’est d’ailleurs sur ce sujet et sous la direction de Rafael Mandressi, qu’elle prépare sa thèse, intitulée « Artisans du remède : culture matérielle et travail quotidien des apothicaires à Paris (1700-1777) ».

Être apothicaire à Paris au XVIIIème siècle

“Le XVIIIème siècle, c’est une période de grande vitalité : artistique, intellectuelle, culturelle… C’est le Siècle des lumières.” — Bérengère Pinaud

Au XVIIIème siècle, Paris connait une importante croissance démographique. Comme vous l’expose Bérengère Pinaud, la ville passe de 500 000 à 600 000 habitants et étend sa superficie. De nouveaux quartiers sont ainsi créés. À partir de 1750, Paris voit également fleurir de nombreux jardins botaniques. Ces jardins sont ouverts au public, qui apprécie s’y promener.

“À l’origine, l’apothicaire est la personne qui tient une boutique ou un magasin. Au XVIIIème, il devient véritablement spécialiste dans la vente des remèdes.” — Bérengère Pinaud

Depuis le Moyen Âge, l’apothicaire est bien souvent un épicier : il vend des épices et voyage pour en rapporter. Il vend aussi toute sorte de produits de consommation, tels que des fruits, des confits ou des mets sucrés. C’est véritablement à partir du XVème siècle et de la mise en place du système des corporations, nommée à l’époque « communautés », que la profession commence à être davantage réglementée. Avec l’aval du roi, apothicaires et épiciers se divisent alors les rôles, chacun dans son domaine : à l’épicier, les épices, à l’apothicaire, les remèdes.

Vous l’aurez peut-être noté, l’étude de Bérengère Pinaud se termine précisément à l’année 1777. Cette année marque la dissolution des corporations, qui pourtant existaient depuis plusieurs siècles. En effet, c’est au XVIIIème siècle que le roi commence à accorder des autorisations à certains de ses sujets pour leur permettre de vendre des produits sans pour autant faire partie de la corporation associée. Ces privilèges royaux rivalisent ainsi avec les corporations, qui finissent par être dissoutes, en 1777.

Devenir apothicaire au XVIIIème siècle

Avec la mise en place des corporations et avant leur dissolution en 1777, la profession est très réglementée. Il faut huit ans de formation auprès d’un maître apothicaire pour le devenir à son tour. Sorte de compagnonnage, cet apprentissage se conclut par la présentation d’un chef-d’œuvre devant des docteurs de la faculté de médecine et des maîtres apothicaires. Il s’agit pour l’apprenti de démontrer ses connaissances des différentes compositions des remèdes et d’être capable de les préparer. Une fois son chef-d’œuvre validé, le nouveau maître apothicaire prête serment devant le lieutenant de police.

L’apothicaire prépare les remèdes qu’il délivre ensuite à ses clients. D’ailleurs, et Bérengère Pinaud insiste sur ce point, la clientèle de l’apothicaire est davantage composée de nobles et de gens aisés. Au quotidien, il travaille beaucoup dans l’arrière-boutique, où il concocte les préparations, et il ne travaille pas seul : une domestique, un apprenti et un garçon de boutique l’assistent dans sa tâche.

“Le lavement, c’est LE remède à la mode au XVIIIème siècle.” — Bérengère Pinaud

Enfin, Bérengère Pinaud souligne qu’à l’Époque moderne, le métier d’apothicaire est réservé aux hommes. En revanche, les veuves d’apothicaires sont soutenues par la corporation lors du décès de leur époux. Elles ont également accès à la gestion de la boutique, notamment aux comptes.

Les apothicaires à Paris

Suites à ses recherches ménées essentiellement sur les apothicaires dans la ville de Paris au XVIIIème siècle, Bérengère Pinaud a compté, par an, entre 70 et 80 apothicaires recensés. Ils tiennent boutique des deux côtés de la Seine et travaillent principalement à leur compte, même s’ils collaborent aussi avec des institutions hospitalières ou religieuses.

À Paris, les apothicaires partagent un jardin collaboratif. Financé par la corporation des apothicaires, ce jardin est entretenu par une famille de jardiniers, qui cultivent les plantes destinées à la préparation des remèdes. Bérengère Pinaud vous confie qu’à partir des années 1700, un laboratoire de chimie y est même construit.

Les apothicaires vivent avec leur famille dans un logement attenant à leur boutique, tandis que les domestiques logent aussi sur place. En plus de l’arrière-boutique, Bérengère Pinaud vous dresse ainsi une liste des différentes pièces de leur foyer. Bien souvent, les apothicaires disposent d’un grenier, pour entreposer des plantes et les faire sécher ; ils ont besoin d’une cuisine pour préparer les décoctions ; et possèdent généralement de riches bibliothèques, de même que des cabinets de curiosité.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

Ouvrages généraux

- Danièle Alexandre-Bidon, Dans l’atelier de l’apothicaire : histoire et archéologie des pots de pharmacie, XIIIe-XVIe siècle (Paris : A. & J. Picard, 2013).

- Carles Vela Aulesa, « Defining ‘Apothecary’ in the Medieval Crown of Aragon », in Flocel Sabaté, Medieval Urban Identity. Health, Economy and Regulation (Newcastle : Cambridge Scholar Publishing, 2015).

- Philip Rieder, « La figure de l’apothicaire (1500-1800) : artisan, entrepreneur, et soignant », in Philip Rieder et François Zanetti (ed.), Materia medica. Savoirs et usages des médicaments aux époques médiévales et modernes (Genève : Droz, 2018), 209-255.

- Mathieu Marraud, Le pouvoir marchand : corps et corporatisme à Paris sous l’Ancien régime (Ceyzérieu : Champ Vallon, 2021).

Apothicaires à l’époque moderne dans différentes villes européennes

-

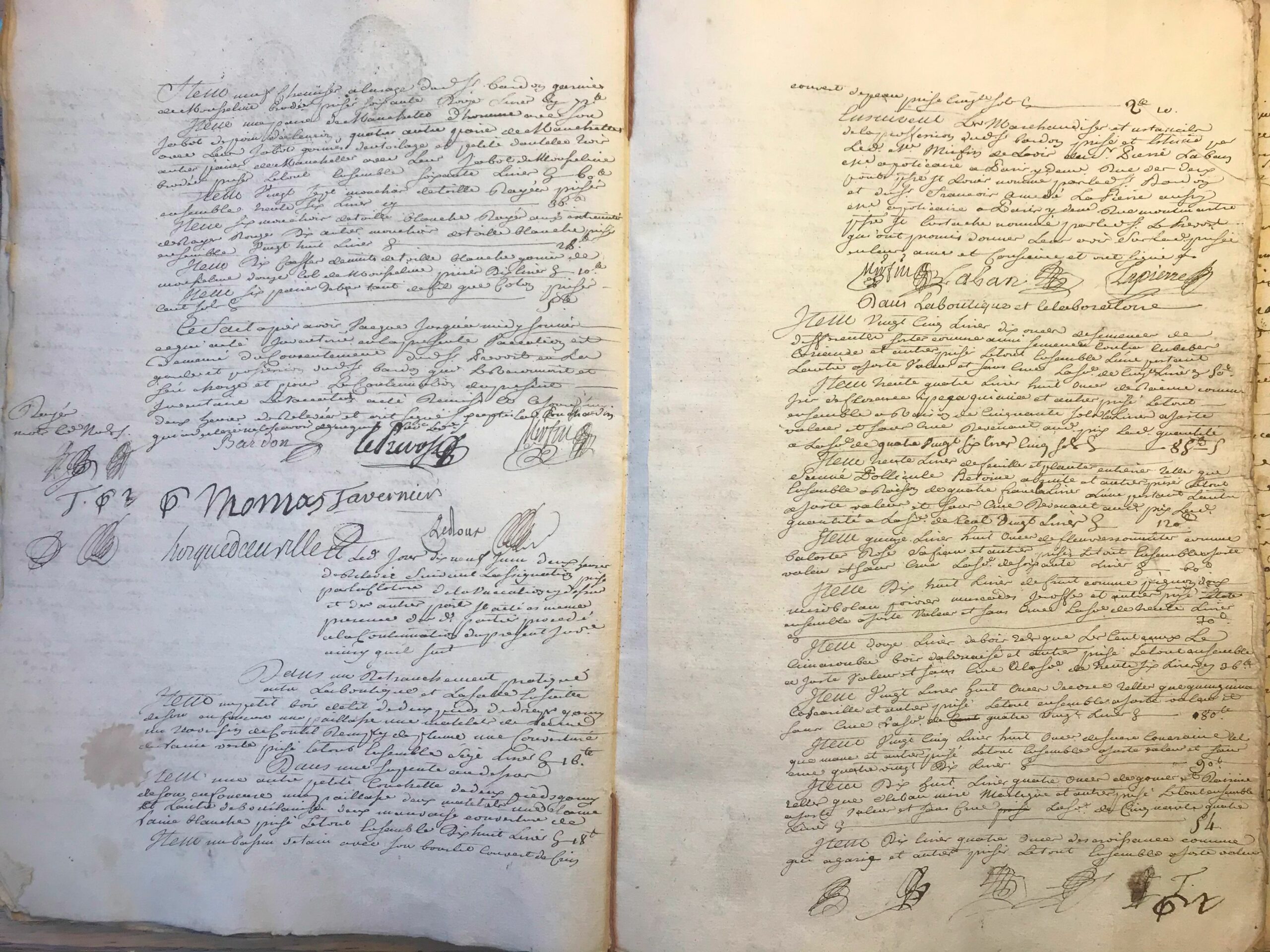

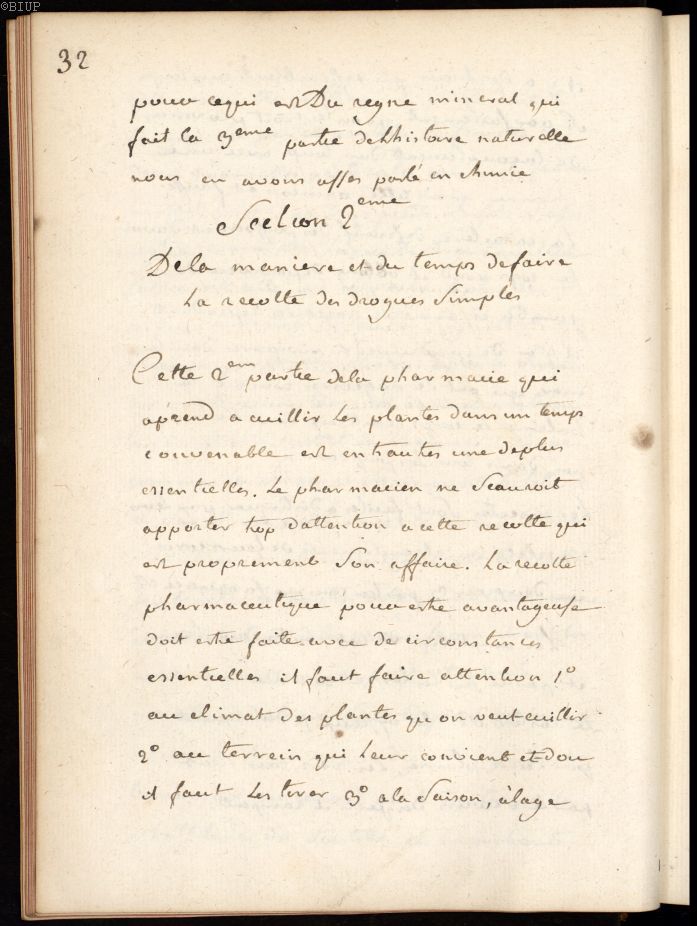

Bibliothèque interuniversitaire de pharmacie de Paris (BIUP) : Ms 21, « Traité de pharmacie » (vers 1750), page 32, « De la manière et du temps de faire la récolte des drogues simples » © BIUP.

Notes prises par le savant Jacques Christophe Valmont de Bomare au cours privé de pharmacie donné par l’apothicaire Guillaume François Rouelle à son domicile rue Jacob.Ursula Klein, « Apothecary-Chemists in Eighteenth-Century Germany », in Lawrence Principe (ed.), New Narratives in Eighteenth-Century Chemistry (Dordrecht : Springer, 2007), 97-137.

- Michelle Laughran, « Medicating with or without « scruples »: the « professionalization » of the apothecary in sixteenth-century Venice », Pharmacy in History 45/3 (2003) : 95-107.

- James Shaw et Evelyn Welch, Making and Marketing Medicine in Renaissance Florence (Amsterdam & New York : Rodopi, 2015).

- Filippo de Vivo, « Pharmacies as centres of communication in early modern Venice », Renaissance Studies 21/4 (2016) : 505-521.

- Patrick Wallis, « Consumption, Retailing, and Medicine in Early-Modern London », The Economic History Review 61/1 (2008) : 26-53.

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

- Outlander – Saison 2, épisode 4

- Offenbach : Apothicaire et perruquier (1861), ouverture

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Épisode 3 – Johana et les sages-femmes en Alsace (PASSION MODERNISTES)

- Épisode 15 – Isabelle et les médecins (PASSION MODERNISTES)

- Épisode 35 – Pol et le chocolat (PASSION MODERNISTES)

- Sciences et Moyen Âge – Épisode 4 : La médecine

Merci à Clément Nouguier qui a réalisé le générique du podcast et à Alizée Rodriguez pour la rédaction de l’article !