Hors-série 37 – L’histoire du cloître de Notre-Dame-en-Vaux

Découvrez le cloître de Notre-Dame-en-Vaux, une histoire d’architecture et de mystères au fil des siècles.

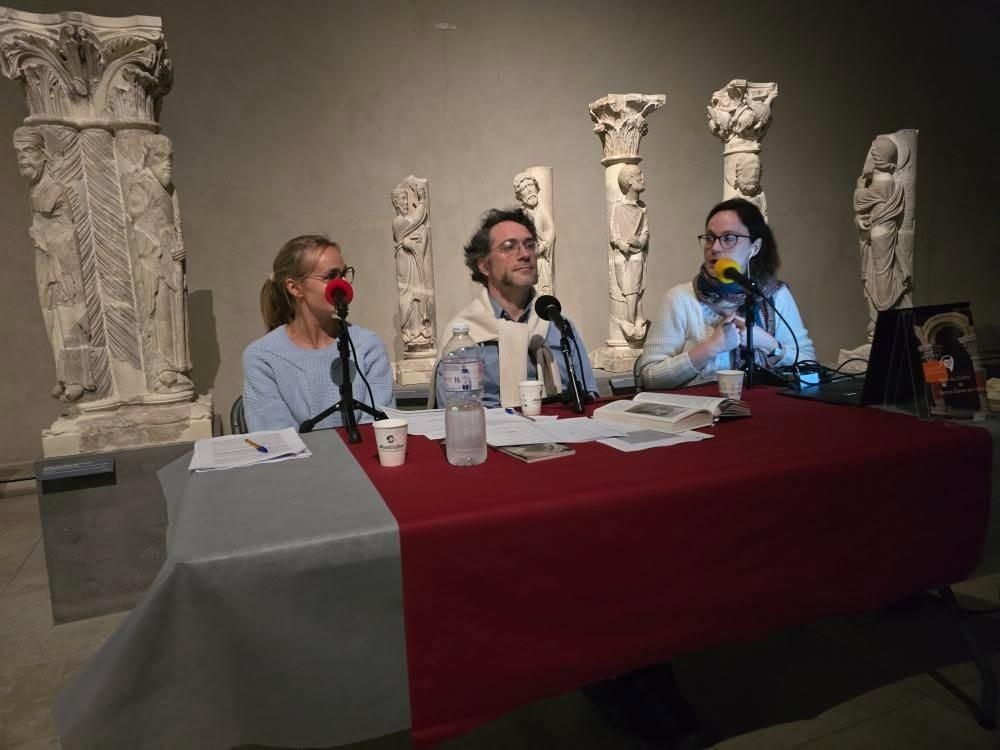

Dans cet épisode hors-série, enregistré à Chalons-en-Champagne au musée du Cloître Notre-Dame-en-Vaux en public, nous vous racontons l’histoire du cloître anciennement accolé à la collégiale du même nom, dont les traces remontent au XIIᵉ siècle.

Pour raconter cette histoire j’ai le plaisir de recevoir autour du micro :

- Clémentine LEMIRE, conservatrice du patrimoine Directrice des musées de Châlons-en-Champagne

- Pierre GANDIL, conservateur des bibliothèques et responsable des fonds patrimoniaux de la bibliothèque de Châlons, et médiéviste de formation

Le cloître de Notre-Dame-en-Vaux au Moyen Âge

Nous vous plongeons dans cet épisode dans la ville de Châlons au XIIᵉ siècle. Sur le côté de la rive droite de la Marne, une activité commerciale importante s’est développée depuis le Xe siècle : c’est là que s’est tenue la première foire et que l’artisanat du drap s’est développé. Mon invité, Pierre Gandil, nous explique que c’est à cette période que des chanoines s’installent à proximité de la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux. Hommes d’église, leurs fonctions s’apparentent à celles des prêtres et des moines. Ils vivent en communauté, célèbrent des messes, en charge des paroisses, de l’enseignement, etc. On leur confiait souvent des paroisses en développements.

Pour le bâtiment de la collégiale, les invités de l’épisode supposent qu’il y aurait eu une première église construite au XIᵉ siècle. Suite à un effondrement “miraculeux” du chœur (qui va faire la renommée de l’établissement) en 1157, les chanoines décident d’édifier un cloître. Au Moyen Âge, un cloître représente le cœur de la vie commune d’un homme d’église et un point de circulation entre les bâtiments. Si nous ne connaissons pas la disposition exacte des éléments du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, nous savons toutefois qu’il était particulier car décoré avec des chapiteaux historiés et des claveaux en pierre taillés, ce qui est assez rare dans la région.

Quelques siècles plus tard, ce lieu perd en rayonnement. Les chanoines de Notre-Dame-en-Vaux et ceux de la cathédrale Saint-Étienne sont en conflit. L’évêque de la région et le pape (oui oui le pape) vont s’interposer entre les deux groupes. Résultat : doublement des chanoines et division des revenus par personne dans la collégiale. Le salaire devenant alors moins intéressant, il y a une perte de vocation à devenir chanoine. Au XVIIIᵉ siècle, le cloître est dans un mauvais état et, par manque de financement pour l’entretenir, le conseil des habitants de l’époque décide de détruire une grande partie du cloître.

L’histoire archéologique du XXᵉ siècle :

Au cours du XIXᵉ siècle, certains fragments du cloître enfouis dans le sol vont être déterrés. Et de nouveau en 1930, en réalisant des travaux dans son jardin, un chanoine découvre une trentaine de statues-colonnes. Quelques années plus tard, il se rapproche de Léon Pressouyre, à l’époque professeur d’art plastique intéressé par l’archéologie et l’histoire de l’art. Ce dernier souhaite se lancer dans un projet académique afin de retarder son service militaire. Avec sa femme Sylvia Pressouyre, ils vont décider de fouiller la zone en 1963 : ils trouvent près de 500 morceaux de l’ancien cloître.

Les Pressouyre vont également beaucoup voyager afin de retrouver des pièces prises antérieurement à leurs recherches. Ces pérégrinations servent aussi à analyser les styles des chapiteaux et des colonnes : à cette époque, on s’attache plus à la vision du créateur plutôt qu’au contexte de construction, ce qui relève plus de l’histoire de l’art que de l’archéologie. Ces recherches vont continuer jusqu’en 1976. Les Pressouyre vont décider d’assembler ses éléments afin de les exposer. Pour mettre en avant leurs travaux, ils vont mettre en avant qu’en France, au contraire de l’Allemagne, il y a une méconnaissance de l’époque médiévale, ravivant alors la rivalité post guerre mondiale du côté français.

Le musée du cloître et les derniers travaux :

Le musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux ouvre ainsi à la fin des années 1970. Il est décidé de réaliser une présentation muséographique et non une reconstitution du cloître car personne n’arrive à déterminer précisément l’ordre iconographique des fragments de colonnes retrouvés. On préfère suggérer des allées de cloître, on reconstitue des arcatures. Parmi les fragments retrouvés, on retrouve des supports simples (une colonne avec un fût lisse ou une statue-colonne) ou des supports doubles avec deux colonnes (un fût lisse et un anneau pour les garder ensemble).

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la particularité des fragments de ce cloître, c’est qu’il est richement décoré, avec de nombreuses représentations de scènes de l’Ancien Testament sur les chapiteaux. Par exemple, Sainte Marguerite, les vertus terrassant les vices, les noces de Cana, etc. Une des scènes préférées de Clémentine Lemire est celle où serait représenté Gui de Bazoches, ancien chroniqueur et chantre contemporain de l’époque de construction du cloître. Sur le chapiteau de la scène du lavement des pieds par Jésus, dans la succession des personnages, il y a une tête qui surgit de nulle part qui semble ne pas appartenir au reste. Ce visage serait le chroniqueur qui était enseignant et il aurait peut-être participé activement à la commande de l’iconographie.

Aujourd’hui, il est possible de visiter le musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux qui propose désormais des dispositifs numériques afin d’aider à la compréhension de ces vestiges. Le musée travaille également à une proposition de reconstitution du cloître en vidéo, guidée par un personnage avec un discours décalé et ludique. Ce projet sortira en 2026 !

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, vous pouvez consulter :

- Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux

- Article « Fouilles du cloître de Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-sur-Marne » de Léon Pressouyre (1965)

- Sylvia Pressouyre, Images d’un cloître disparu, éditeur Joël Guénot

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Hors-série 35 – La Rotonde de Saint-Bénigne de Dijon

- Hors Les Murs #4 – Le Dijon médiéval

- Hors Les Murs #9 – L’abbaye de La Sauve-Majeure

- Hors-série 35 – La Rotonde de Saint-Bénigne de Dijon

- Hors Les Murs #6 – Les fouilles archéologiques des Moulineaux

- Épisode 72 – Agathe et les carreaux de pavements

- Épisode 49 – Ewen et les chanoines de Bretagne