Épisode 60 – Marthe et les chiens de chasse en Espagne au Moyen Âge

Tour d’horizon des pratiques de chasse et de l’importance des chiens au Moyen Âge !

Dans cet épisode, Marthe Czerbakoff présente une thèse intitulée « Innovations dans les traités hispaniques de vènerie (XIIIe-XVIe siècle) ». Cette thèse, débutée en 2019 et dirigée par Julia Roumier à l’université Bordeaux Montaigne, étudie la question de la science zoologique dans la chasse au Moyen Âge.

La chasse au Moyen Âge, rituels et impact socio-politique

Au Moyen Âge, la chasse est une activité centrale à la fois vivrière et représentative de sa situation sociale. D’un côté les chasses populaires, et de l’autre les chasses aristocratiques? Celles-ci se font en volerie, qui se pratique avec des oiseaux de proie, et en vènerie, chasse à courre avec des chiens, qui coûtent cher en hommes, équipements et animaux d’accompagnement.

Ces deux dernières sont différentes et requièrent savoirs et pratiques différentes, mais la relation entre l’homme et l’animal de chasse reste centrale. Il faut de plus soigner les animaux de chasse, parfois élever les gibiers et donc avoir les moyens d’entretenir le personnel et le matériel afférant.

Hommes comme femmes peuvent chasser, acte quotidien de la noblesse, avec la fauconnerie comme chasse favorite pour les femmes. Ours, cerfs et sangliers sont particulièrement chassés, en tant qu’animaux particulièrement nobles. Ces chasses se pratiquent accompagnés de « quadrupèdes », et les traités évoquent occasionnellement des léopards et des furets ! Mais c’est bien les chiens de chasse qui sont les plus présents.

Bêtes de concours, avoir un chien de chasse au poil

Les chiens tiennent plusieurs rôles dans la chasse et sont divisés en fonction de ces rôles dans les traités. Les chiens courants suivent le gibier, les chiens limiers le tracent et les lévriers permettent de maintenir la proie. Ils sont ainsi indispensables à la chasse, sans eux, les chasseurs perdent un immense avantage.

Il faut modeler les chiens pour qu’ils soient parfaitement adaptés au rôle qui leur est assigné. Les chasseurs pratiquent alors la sélection parmi les meilleures bêtes, et entrainent et soignent tout au long de leur vie les chiens.

Si le terme de « race » n’existe pas au Moyen Âge, une taxonomie des chiens apparaît dans les traités. Ainsi, Galgos, Alanos et Mastines sont décrits tant dans leurs qualités physiques que dans leurs qualités en tant que compagnons de chasse. Comportement comme aspect esthétique sont des questions importantes pour le seigneur propriétaire qui expose ainsi la qualité de ses bêtes.

Les traités de chasse, littérature d’une activité d’extérieur

Afin de garantir ces caractéristiques physiques et cynégétiques chez les chiens de chasse, des traités sont rédigés pour leur sélection et leur entretien. D’abord conçus sur des bases pratiques et empiriques, les savoirs sur les chiens se voient ensuite consolidés dans les traités par des considérations plus théoriques et scientifiques.

Sur le soin des chiens, les traités parlent notamment des soins médicaux. Réparer une patte fracturée, soigner les plaies à l’aide d’onguents en sélectionnant les bons ingrédients d’origine animale comme végétale. Si les traités sont rédigés de façon très prosaïque, il n’empêche qu’une certaine relation entre l’homme et l’animal semble s’y dessiner. À travers les récits de chasse, certains chiens sont amplement décrits et parfois présentés en héros. Il y a donc une forme d’affection qui lie le chasseur et son chien.

Il ne faut pas percevoir les traités comme des manuels contemporains. Ils évoluent dans leur forme, occasionnellement se rendant plus accessibles en prenant la forme de dialogues. D’autres sont extrêmement formalisés. Au début de la période, la cynologie est centrale au début de la période étudiée, mais tend à s’effacer au fur et à mesure.

Objets à destination de l’aristocratie, les traités sont issus des milieux curiaux. D’abord le fait des souverains eux-mêmes qui y mettent en scène leurs fines connaissances, au milieu de la période ce sont des personnes moins proches qui se chargent de l’écriture. À la fin de la période, l’écriture des traités est de nouveau à la charge des proches du roi, professionnels de la chasse.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

Sur la chasse et les traités cynégétiques :

-

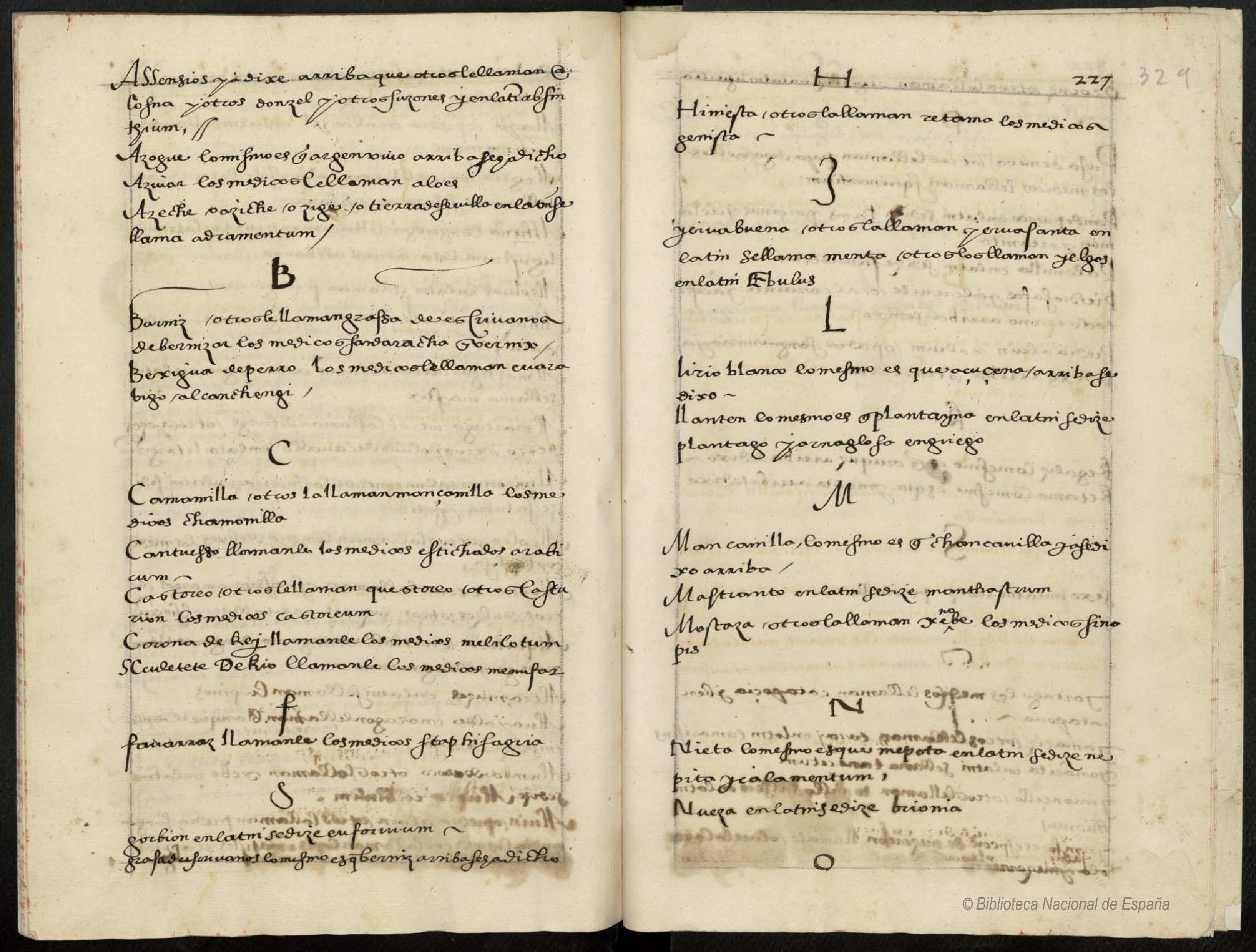

Juan Vallés, Libro de acetrería y montería. Ms. 3379. Fol 328v-329r.

Biblioteca Nacional de España. Source BNE. Disponible en ligne. Photo © Biblioteca Nacional de EspañaCentre d’Études Médiévales de Nice, La chasse au Moyen Âge. Actes du colloque de Nice (22‑ 24 juin 1979), Paris : les Belles Lettres, 1980.

- John Cummins, The Art of Medieval Hunting: The Hound and the Hawk, Londres : Phoenix Press, 2003.

- José Manuel Fradejas Rueda (éd.), Los libros de caza, Tordesillas : Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, Seminario de Filología Medieval, Universidad de Valladolid, 2005.

- José Manuel Fradejas Rueda, Bibliotheca cinegética hispánica: bibliografía crítica de los libros de cetrería y montería hispano-portugueses anteriores a 1799, Suplemento 1, Woodbridge : Tamesis, 1991.

- Agostino Paravicini Bagliani et Baudouin Van den Abeele (éds.), La chasse au Moyen Âge. Société, traités, symboles, Florence : Sismel, 2000.

- Chantal de Saulnier et Armand Strubel, La poétique de la chasse au Moyen Âge. Les livres de chasse au XIVe siècle, Paris : Presses Universitaires de France, 1994. Nouvelle édition [en ligne], disponible sur : https://www.cairn.info/la-poetique-de-la-chasse-au-moyen-age–9782130457787.htm.

- Baudouin Van den Abeele, La littérature cynégétique. Turnhout : Brepols, 1996.

Sur l’art vétérinaire médiéval :

- Anne-Marie Doyen-Higuet et Baudouin Van den Abeele (éds.), Chevaux, chiens, faucons. L’art vétérinaire antique et médiéval à travers les sources écrites, archéologiques et iconographiques, Louvain-la-Neuve : Publications de l’institut d’études médiévales, 2017.

- Carmel Ferragud, « La atención médica de los animales durante la Baja Edad Media en los reinos hispánicos », Medievalismo, 21, 2011, p. 29-54.

- Valérie Gitton-Ripoll (coord.), « La trousse vétérinaire dans l’Antiquité et au Moyen Âge : instruments et pratiques». Actes du IVe colloque international de médecine vétérinaire antique et médiévale, Lyon, 10-12 juin 2014, Pallas, 101 (2016). Disponible en ligne : https://journals.openedition.org/pallas/3784.

-

Illustration de l’épisode 60 par Uvaat Jérémy Loncke et Baudouin Van den Abeele, « Les traités médiévaux sur le soin des chiens : une littérature technique méconnue », in : Horst Kranz et Ludwig Falkenstein (éds.), Inquirens subtilia et diversa. Dietrich Lohrmann zum 65. Geburtstag, Aachen : Shaker Verlag, 2002, p. 281‑296.

- Mireille Mousnier (dir.), Les animaux malades en Europe occidentale (VIe-XIVe), Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2005. Nouvelle édition [en ligne], disponible sur : http://books.openedition.org/pumi/8464.

- Gerardo Pérez Barcala (éd.), « Cui tali cura vel remedio subvenitur » De animales y enfermedades en la Edad Media europea, Avellino : Edizioni Sinestesie, 2019.

Sur l’histoire des animaux au Moyen Âge:

- Susan Crane, Animal Encounters: Contacts and Concepts in Medieval Britain. Philadelphie : University of Pennsylvania Press, 2013.

- Robert Delort, Les Animaux ont une histoire, Paris : Éditions du Seuil, 1984.

- María del Rosario García Huerta et Francisco Ruiz Gómez (éds.), Animales y racionales en la Historia de España, Madrid : Sílex, 2017.

- María Dolores Carmen Morales Muñiz, « Los animales en el mundo medieval cristiano-occidental : actitud y mentalidad », Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval 0, n°11 (1998).

- Michel Pastoureau, Bestiaires du Moyen Âge, Paris : Seuil, 2020 [2011].

- Kathleen Walker-Meikle, Dogs in Medieval Manuscripts, Londres : British Library, 2020.

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

- Rox et Rouky (1981)

- Game of Thrones, saison 1, épisode 1

- Lecture par Alexander Mimoun d’un extrait du Libro de los animales que cazan, traduction castillane datant du XIIIe siècle du Kitāb al‑Mutawakkilī composé au IXe siècle, avec extrait musical Cantiga 23 « Como Deus fez vynno d’agua »

- We Don’t Talk About Bruno – Medieval Cover / Bardcore

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Épisode 57 – Alexander et les Juifs de Castille au XIVème siècle

- Épisode 23 – Yoan et le savoir sur les animaux

- Épisode 6 – Ilinca et les lions en Égypte antique (Passion Antiquités)

- Episode 2 – Ombeline et les dragons

- Épisode 14 – Aude et les lions

Merci à Clément Nouguier qui a réalisé le magnifique générique du podcast et à Ilan Soulima pour l’article !

Épisode 60 : Marthe et les chiens de chasse en Espagne au Moyen Âge

Invité : Marthe Czerbakoff

Fanny Cohen Moreau : Bonjour ! Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier deux personnes, Nathalie et Hughes, qui ont soutenu le podcast. Je vous en dis plus sur comment vous pouvez soutenir ce podcast à la fin de l’épisode. Bonne écoute.

[Générique]

Fanny Cohen Moreau : Est-ce que vous savez tout du Moyen Âge ? Mais d’abord, qu’est-ce que le Moyen Âge ? Alors, en général, on dit que c’est une période de 1000 ans, de l’année 500 à l’année 1500. Mais vous l’entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen Âge que de médiévistes. Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen Âge, en master ou en thèse, pour qu’ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu’ils vous donnent envie d’en savoir plus sur cette belle période.

Épisode 60 : Marthe et les chiens de chasse au Moyen Âge. C’est parti !

[Voix off]

Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous. Alors vous l’entendez déjà tout de suite, je ne suis pas dans le studio habituel de Passion Médiévistes. Non, je suis aujourd’hui à Bordeaux pour cet enregistrement, donc il y aura peut-être un petit peu des bruits parasites derrière, je m’en excuse d’avance, mais je pense que, en général, le son sera bon. Aujourd’hui pour cet épisode je reçois Marthe Czerbakoff.

Bonjour Marthe.

Marthe Czerbakoff : Bonjour Fanny.

Fanny Cohen Moreau : Je suis super contente de te recevoir aujourd’hui parce que tu fais une thèse sur le sujet – alors tu m’as dit que ça change encore un petit peu parfois, mais c’est : « Innovation dans les traités hispaniques de vénerie, XIIIe – XVIe siècles ». Alors, donc, c’est une thèse commencée en 2019 sous la direction de Julia Roumier à l’université Bordeaux Montaigne, et avec toi, Marthe, aujourd’hui nous allons parler de chasse et de chiens. Moi j’aime beaucoup les chiens, donc je suis trop contente, on va parler de chiens aujourd’hui !

[Rires]

Fanny Cohen Moreau : Déjà, est-ce que tu peux me raconter pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ?

Marthe Czerbakoff : Oui, bien sûr. Le sujet de ma thèse est la continuité, en fait, du sujet sur lequel j’ai travaillé pour mon mémoire de master que j’ai soutenu en 2017, un master en études hispaniques, et j’avais très envie de travailler sur le Moyen Âge hispanique et en particulier sur la circulation des savoirs sur la péninsule ibérique. Et ma directrice de mémoire de l’époque, qui est maintenant ma directrice de thèse, Julia Roumier, m’a conseillé de m’orienter vers la fauconnerie, donc la chasse au vol. Dans un premier temps, je n’étais pas certaine que ce soit un sujet qui corresponde, vraiment, à ce qui m’intéressait, et puis, finalement, j’ai compris que c’était tout à fait le sujet sur lequel je voulais travailler, puisque cela m’a permis d’étudier le premier traité de chasse en castillan, donc en espagnol, qui est en fait la traduction, réalisée au XIIIe siècle, d’un texte en arabe qui, lui, avait été rédigé au IXe siècle sous le califat abbasside. Cela m’a permis de voir à quel point les traités de chasse sont des canaux de transmission, d’un savoir, d’une culture, d’une science, et cela m’a permis également de voir à quel point ils s’inscrivent dans des dynamiques politiques qui sont plus importantes.

Fanny Cohen Moreau : Et là, maintenant, dans ta thèse, qu’est-ce que tu veux montrer ?

Marthe Czerbakoff : Je veux montrer comment est-ce que, à travers ces traités de chasse, se produit la construction progressive d’un savoir sur les animaux. Je voudrais montrer comment ce savoir zoologique, il évolue, au fil des siècles, mais aussi comment évoluent son usage et ses enjeux au fil, donc, de la période que j’étudie. C’est pour cela que je les étudie au prisme de l’innovation. Et ce qui m’intéresse, c’est de comprendre aussi, au-delà du savoir même, de l’intérêt pratique de ces traités, comprendre les intérêts politiques, statutaires, linguistiques, scientifiques, que peut représenter la mise à l’écrit de ces savoirs dans les traités de chasse.

Fanny Cohen Moreau : Alors sur quel espace géographique tu travailles ? Parce que tu spécifies bien « hispanique » mais donc hispanique, c’est pas Espagne, c’est ça ?

Marthe Czerbakoff : Non ; oui c’est différent. C’est un peu anachronique de parler d’Espagne au Moyen Âge, c’est pour ça qu’on emploie plutôt le terme « d’hispaniques » et à travers ce terme même, plus précisément, il s’agit des traités en castillan. Donc ce sont des traités qui sont rédigés en langue vernaculaire, en castillan, c’est-à-dire en espagnol, donc ni en portugais, ni en catalan, ni en latin, mais en castillan. Donc l’espace géographique sur lequel je travaille, il se situe sur la péninsule ibérique, donc cette partie de l’Europe de l’ouest qui se situe au-delà des Pyrénées, sur laquelle se trouvent aujourd’hui le Portugal et l’Espagne. Mais cet espace, il évolue puisqu’il évolue en fonction du facteur linguistique, puisque je m’intéresse aux traités qui sont rédigés en castillan, qui est une langue dont l’usage s’impose progressivement, ou est imposé progressivement, dans le royaume de Castille et Léon et puis, au fil des siècles, dans toute la monarchie hispanique.

Fanny Cohen Moreau : Et quel est le contexte historique de l’époque sur laquelle tu travailles ? Parce que je l’ai dit, donc du XIIIe au XVIe siècles, il se passe beaucoup de choses dans la région quand même à ce moment-là !

Marthe Czerbakoff : Oui, en effet c’est une période qui est très longue, qui commence au XIIIe siècle avec, comme je l’ai dit le premier traité de chasse en castillan, et qui prend fin au XVIe siècle, voire même au début du XVIIe siècle…

Fanny Cohen Moreau : Ouh, là, là ! Tu vas loin. [Rires]

Marthe Czerbakoff : Oui, donc c’est une période qui est longue, pendant laquelle il se passe évidemment beaucoup de choses en terme politique, culturel, et c’est une période qui connaît de nombreuses mutations puisqu’elle se trouve à cheval sur ce qu’on appelle le Moyen Âge et l’époque moderne. C’est, au XIIIe siècle et jusqu’à la fin du XVe siècle, c’est l’époque de la Reconquête, de ce qu’on appelle la Reconquête, qui désigne l’expansion progressive des royaumes chrétiens sur la péninsule ibérique face à l’Andalus, donc les royaumes musulmans installés sur la péninsule ibérique depuis le VIIIe siècle. Donc c’est la période de la Reconquête qui se termine en 1492 avec la prise du royaume de Grenade, et puis c’est un processus d’expansion qui se poursuit avec, à partir de la fin du XVe siècle, aussi la colonisation du Nouveau Monde. Donc en effet, c’est un contexte historique qui évolue beaucoup. Et c’est intéressant justement de voir à quel point ce contexte historique peut avoir une influence sur ces textes, et comment ces textes sont conditionnés ou s’inscrivent dans ce contexte géopolitique.

Fanny Cohen Moreau : Tu as travaillé seulement sur les textes produits par le côté, du coup, chrétien hispanique, tu n’as pas étudié de texte en arabe ?

Marthe Czerbakoff : Alors non, je ne travaille pas sur des textes en arabe. Mais indirectement je les étudie, ou j’en étudie une partie, puisque le premier texte, le premier traité de chasse en castillan, est la traduction d’un traité arabe.

Fanny Cohen Moreau : D’accord. Moi je trouve cela passionnant le jeu de la transmission du savoir par la civilisation arabe jusque dans …, voilà, au Moyen Âge. On en avait parlé au moment de l’épisode sur la philosophie au Moyen Âge. On avait parlé justement de comment les textes antiques avaient été transmis par les Arabes pour revenir jusqu’en Europe au Moyen Âge. Donc, je suis vraiment contente qu’on puisse parler de ça, parce qu’effectivement, on n’en parle pas assez quand on parle de Moyen Âge.

Alors, bien sûr, on va parler des chiens de chasse précisément, mais déjà on va parler un peu de la chasse au Moyen Âge en général. Marthe, explique-nous comment est-ce que l’on chassait au Moyen Âge ? Bon, là, bien sûr, on se place dans la région hispanique, donc j’imagine qu’il y a un peu des spécificités, aussi ?

Marthe Czerbakoff : Oui. Alors je pense que d’abord, c’est important de faire une distinction, d’une part des chasses qui sont des chasses populaires, qui sont des chasses au petit gibier, pratiquées par le peuple. Un petit gibier qu’on attrape avec des pièges, qu’on attrape par la ruse. Ce sont des chasses populaires qui ont une fonction de subsistance, et qui font l’objet de restrictions par la législation, qui cherche bien souvent à favoriser le monopole des chasses aristocratiques sur ces chasses populaires. Et ces chasses populaires doivent se distinguer des chasses aristocratiques, c’est-à-dire de la volerie et de la vénerie en particulier, qui sont des modalités cynégétiques. Des modalités de chasse différentes, elles se pratiquent avec des animaux différents, elles demandent des qualités et des savoirs et des techniques différents, mais elles reposent toutes deux sur la relation entre un homme et un animal qui coopèrent en quelque sorte, qui travaillent conjointement pour attraper une proie, donc ils travaillent conjointement vers un même objectif. Et donc ces deux formes de chasse reposent sur le dressage des chiens ou sur l’apprivoisement des oiseaux. Et ce sont des chasses qui sont réservées à l’aristocratie, de fait, parce qu’elles représentent des coûts très importants du fait des hommes qui sont impliqués dans ces chasses et évidemment des animaux qui peuvent coûter cher, dont l’entretien aussi représente des frais importants, puisqu’il faut les nourrir, il faut les soigner, et ils demandent le soin permanent d’un personnel au service des seigneurs qui sont donc en charge de ces animaux.

Fanny Cohen Moreau : D’ailleurs il est possible que, dans quelques épisodes, je fasse un épisode sur la fauconnerie au Moyen Âge. J’ai déjà reçu une proposition de sujet là-dessus, donc bon, on tease un petit peu là aussi… Et est-ce que tout le monde chasse au Moyen Âge ? Donc, tu l’as dit, effectivement il y a une distinction, déjà de façon sociale, entre la chasse plutôt populaire et la chasse aristocratique, mais est-ce que c’est quand même quelque chose de répandu ? Genre est-ce que tout le monde chasse au Moyen Âge ?

Marthe Czerbakoff : Je ne sais pas si tout le monde chasse au Moyen Âge. En tout cas, cela fait partie du quotidien des nobles. Les femmes peuvent chasser aussi. Elles pratiquent surtout la fauconnerie, pas vraiment la vénerie puisque c’est une chasse qui est connotée de façon assez masculine dans les traités, qui est associée à la virilité, qui demande du courage, de la force, et qui est donc réservée aux hommes.

Fanny Cohen Moreau : Et quels sont les animaux que l’on chasse donc à cette époque-là ?

Marthe Czerbakoff : Les traités mentionnent principalement les ours, les sangliers, et les cerfs. Cela ne veut pas dire pour autant que d’autres espèces ne sont pas chassées, mais cela indique, en tout cas, peut-être, la noblesse de ces proies. Ces traités sont des traités aristocratiques et donc ils font référence à des chasses aristocratiques. Ils ne mentionnent pas, par exemple, la chasse ou les battues de loups qui ont lieu mais qui ne sont pas mentionnées dans ces traités.

Fanny Cohen Moreau : Et donc tout ce qui est plutôt les petits animaux, genre les cailles, enfin des choses comme ça, est-ce que c’est juste pas mentionné parce que c’est pas assez noble ou c’est plutôt réservé peut-être à des personnes un peu plus populaires ?

Marthe Czerbakoff : Je pense que c’est…, ce n’est pas une proie forcément de la vénerie, et de la vénerie telle qu’elle est pratiquée par l’aristocratie. On peut trouver avec la pratique de la fauconnerie, en revanche, oui, la mention à des proies plus petites, mais elles ne sont pas mentionnées dans le cadre de la vénerie.

Fanny Cohen Moreau : Parce que, voilà, toi, tu t’intéresses à la vénerie. La vénerie, on l’a un petit peu dit, c’est la chasse avec les chiens, c’est ça ?

Marthe Czerbakoff : Oui, en effet. Alors la vénerie, ça désigne en fait la chasse au gros gibier, donc ça peut faire aussi référence à la chasse qui est pratiquée avec des pièges, avec des filets, avec des arbalètes mais principalement l’aspect qui est développé dans ces traités, c’est l’aspect le plus noble, donc la chasse pratiquée, oui, avec des quadrupèdes de façon générale…

Fanny Cohen Moreau : Ah !

Marthe Czerbakoff : Ce sont principalement des chiens, mais on trouve des traités dans lesquels il est question de chasses pratiquées avec des léopards…

Fanny Cohen Moreau : Non ? Waouh ! [Rires]

Marthe Czerbakoff : … Ou bien des chasses pratiquées avec des furets également. Mais moi je m’intéresse davantage à la chasse vraiment pratiquée avec des chiens.

Fanny Cohen Moreau : Donc cela veut dire quand même, hein, qu’au Moyen Âge il y a des personnes qui ont apprivoisé des léopards et des furets pour chasser des ours ! Juste, les personnes s’imaginaient ça, [rires] c’est quand même assez incroyable ! Cela devait être assez classe la chasse avec son léopard à côté. [Rires] Mais bon, là, on va parler seulement des chiens. Alors quels sont les rôles des chiens lors de ces chasses ?

Marthe Czerbakoff : Les chiens peuvent avoir plusieurs rôles qui sont déterminés par leur race, mais c’est un terme anachronique puisqu’on ne parle pas de races, évidemment, dans les traités médiévaux. Il existe des chiens courants qui sont ceux qui suivent le gros gibier, il y a des chiens limiers qui sont des chiens qui sont tenus en laisse, qui sont utilisés pour leur flair pour suivre des proies, ou encore d’autres types de chiens comme les lévriers qui sont des chiens de force et qui permettent de maintenir la proie sur place. Les chiens remplissent donc des rôles différents mais ce qui est sûr, c’est qu’ils ont un rôle fondamental, ils sont indispensables à la chasse, à cette forme de chasse. Et c’est pour ça qu’il est nécessaire de les dresser, de les soigner, et, à travers le dressage, de les façonner en quelque sorte, pour qu’ils répondent aux besoins des hommes, et c’est à ça que servent les traités de chasse.

Fanny Cohen Moreau : Et dans ces traités de chasse justement qu’est-ce qu’on apprend sur comment sont formés les chiens, comment ils sont dressés ?

Marthe Czerbakoff : Les traités montrent bien comment le contrôle de l’homme intervient dès avant la naissance même des chiens, parce que les géniteurs sont sélectionnés pour fabriquer des chiens qui sont compétents et qui répondent aux besoins des hommes, et puis tout au long de leur vie, ils sont éduqués, ils sont dressés. Cela passe notamment par un système de punitions et de récompenses : le chien qui agit mal est puni, on lui met par exemple la laisse entre les pattes pour que la chasse soit difficile. S’ils râlent beaucoup, certains auteurs nous disent qu’il est bon de les envoyer chasser avec un très, très bon veneur donc avec un très, très bon chasseur dans des endroits abrupts et reculés où la chasse est difficile, que surtout ils n’y prennent aucun plaisir…

Fanny Cohen Moreau : Oooh, mais les pauvres ! [Rires]

Marthe Czerbakoff : Ben, c’est comme ça qu’on apprend !

[Intermède Rox et Rouky (1981)]

Fanny Cohen Moreau : Tu dis : il n’y a pas vraiment de races au Moyen Âge, mais alors comment est-ce que ces chiens sont désignés dans les textes, parce que, tu l’as dit, ils ont différentes spécificités donc différentes, quand même, caractéristiques ?

Marthe Czerbakoff : Oui, alors ils ont des noms, il y a une taxonomie. Il y a des noms pour désigner des espèces, il y a des races, mais le terme en tant que tel n’existe pas, la catégorie n’existe pas. Mais ils sont bien désignés par un nom. On a les alanos, les galgos [lévriers], les mastines, par exemple, qui sont identifiés selon leurs caractéristiques physiques et selon leurs aptitudes aussi.

Fanny Cohen Moreau : J’en profite juste, je vois que tu parles des galgos. Alors aujourd’hui en fait, là, au XXIe siècle, les galgos sont dans une situation assez préoccupante, j’ai vu, en Espagne. Alors, je vous renvoie vers un podcast qui parle des chiens en général, cela s’appelle « Chuu » (C-H-U-U). Maud, sa créatrice, a consacré un épisode sur « ces galgos martyrs d’Espagne » parce que, en fait, aujourd’hui, malheureusement leur situation est vraiment, vraiment, très problématique. Il y a une vraie maltraitance de cette espèce aujourd’hui. Il y a des associations qui essaient de les sauver, donc je mettrai en lien de la description de l’épisode, de cet épisode-là que je vous conseille d’écouter, voilà. Bon, là, bien sûr, on parle du Moyen Âge donc on n’est pas sur la même chose. Mais je me devais quand même de préciser ça.

Et j’ai une question aussi un peu toute simple, est-ce que c’est plutôt des mâles ou des femelles, les chiens qui sont utilisés ou c’est pas spécifié ?

Marthe Czerbakoff : Les mâles et les femelles sont utilisés. Il me semble que les femelles sont valorisées parce qu’elles sont plus…, plus féroces…

Fanny Cohen Moreau : Et toi donc, Marthe, tu as étudié vraiment comment, dans ces traités de chasse hispaniques, se construit un savoir sur les animaux, alors j’avais fait un épisode il y a…, je crois que c’était l’épisode 23 avec Yohan, où on parlait du savoir sur les animaux. Là c’était vraiment le côté plus encyclopédique, bestiaires en général, là on est un peu plus spécifique, dans un domaine plus spécifique. Donc comment se construit le savoir zoologique sur les chiens de chasse ?

Marthe Czerbakoff : Alors, ces chiens, ils sont importants parce qu’ils sont indispensables à cette pratique de la chasse. La vénerie n’a pas une fonction de subsistance, c’est une pratique aristocratique et à ce titre elle a une dimension ostentatoire, elle est l’occasion pour les seigneurs de montrer, de faire une démonstration de leur pouvoir, de leur faste. Et pour cette raison, il est absolument primordial d’avoir des chiens de chasse qui soient imposants, qui soit beaux. L’aspect esthétique est très valorisé. Il faut que leur comportement réponde tout à fait aux attentes du seigneur : il faut à la fois préserver leur instinct carnassier et puis en même temps ils doivent être obéissants. C’est pour ça que la chasse, et les traités de chasse en particulier, sont le lieu du développement de la cynologie, c’est-à-dire la science des chiens de façon générale. Ça renvoie à toutes les connaissances, à la fois théoriques et pratiques, et les techniques qui sont relatives aux chiens, à leur sélection et à leur reproduction, à leur entretien, à l’hygiène, à leur préparation physique, mais aussi à leur dressage et bien sûr aux soins de leurs maux, donc de leurs maladies ou de leurs blessures. Il s’agit donc d’un savoir-faire qui est fondamentalement pratique, qui est empirique, qui repose sur l’observation. Et puis ce savoir-faire pragmatique, empirique, devient un savoir en quelque sorte scientifique, dans l’écriture de ces traités dans lesquels il est consolidé par des bases théoriques scientifiques.

Fanny Cohen Moreau : Là on est loin des considérations morales qu’on peut retrouver justement dans les encyclopédies ou dans les bestiaires, où là c’est un savoir un peu théorique sur les animaux. Non là, avec toi aujourd’hui, on est vraiment dans du 100 % concret quoi, quasiment. [Rires]

Marthe Czerbakoff : Oui, c’est vrai, c’est pour ça que les traités cynégétiques, les traités de chasse, sont une source vraiment singulière, parce qu’ils offrent une lecture des animaux qui n’est pas allégorique, qui n’est pas symbolique, comme souvent dans la littérature médiévale, mais c’est bien une approche très, très pratique et pragmatique des animaux.

Fanny Cohen Moreau : Alors qu’est-ce qu’on peut apprendre, par exemple, dans ces traités, sur la façon par exemple dont on soignait les animaux ?

Marthe Czerbakoff : On apprend par exemple à soigner…, à soigner les blessures, à remettre en place un…, une patte qui s’est déboîtée. On apprend aussi à soigner des plaies. Donc là, les auteurs ont recours à un certain nombre d’éléments d’origine animale ou végétale, qu’on appelle la materia medica qui concerne donc tous les ingrédients qui sont utilisés dans ces remèdes. On fabrique des onguents, on peut fabriquer des pilules à base surtout d’éléments végétaux. Donc on utilise de l’anis, on peut utiliser du basilic, du safran, mais aussi du vin, du miel, du vinaigre… Voilà, plein de substances très, très diverses.

Fanny Cohen Moreau : Et est-ce que dans les traités, ils parlent aussi de la relation entre l’humain et l’animal, entre l’humain et le chien ? Ou est-ce que non, on est concentré plutôt sur des choses, un peu, entre guillemets, scientifiques ?

Marthe Czerbakoff : Alors, la relation entre l’homme et l’animal, elle apparaît un peu en creux. Il faut essayer d’être attentif, parce que c’est un aspect qui m’intéresse. Les connaissances sont assez froides, on dit qu’il faut soigner l’animal de cette manière, mais dans certains textes on trouve des récits de chasse ; et à travers ces récits d’épisodes bien particuliers, on trouve la mention de tel chien qui s’appelait de telle manière, on décrit son lignage, on décrit son histoire, on présente ce chien de façon héroïque en montrant qu’il a sauvé tel ou tel chasseur… Et de ces récits se dégagent une certaine affection pour les chiens, et on voit bien à quel point les hommes dépendent en fait de ces animaux qui sont…, qui sont très importants.

[Intermède : Game of Thrones, saison 1, épisode 1]

Fanny Cohen Moreau : Et par exemple, dans ces récits de chasse, est-ce qu’il y en a un en particulier que tu aimes bien ?

Marthe Czerbakoff : Oui, alors il y a l’histoire de ce chien qui s’appelle Rédouane et qui nous est raconté par Fernando de Iranzo qui est l’auteur d’un traité du XVe siècle, et ce chien Rédouane… ; un chasseur était menacé par une ourse qui était en train de devenir très violente, et l’auteur nous raconte que ce chien, voyant que s’il n’agissait pas le veneur, le chasseur, allait se faire tout simplement tuer par l’ourse, ce chien qui était un galgo s’est pris pour un alano, donc une autre race de chiens qui est plus imposante ; et donc l’auteur nous raconte comment ce chien s’est jeté sur l’ourse pour sauver le veneur. Il ne s’est pas fait tuer par l’ourse mais il en est sorti très, très blessé.

Fanny Cohen Moreau : Et parlons un petit peu de ces traités, donc là des textes en particulier. Donc tu travailles sur des manuscrits assez particuliers pour ta thèse, comment se présentent ces traités de chasse hispaniques ?

Marthe Czerbakoff : Alors, ces traités de chasse hispaniques, ils ont des formes différentes, puisque, évidemment, ils sont rédigés entre le XIIIe et le XVIe siècles, donc ils évoluent. On note une évolution formelle : certains traités sont très organisés avec des sortes de tables des matières, des paragraphes bien délimités, ce qui permet de faciliter l’accès aux informations, alors que d’autres, à la fin du XVIe siècle, les traités privilégient la dimension esthétique. On en trouve qui ont la forme du dialogue qui permet de lier l’utile à l’agréable. Le contenu des traités évolue aussi, on a au début de la période une part très importante qui est consacrée donc à la cynologie, donc à toutes les connaissances sur les chiens, et puis peu à peu cela devient de moins en moins important, cela occupe une part de moins en moins importante. Les auteurs aussi, le profil des auteurs, évoluent. Mais de façon générale, ils ont quelques caractéristiques communes ; c’est pour ça qu’on peut parler d’une véritable tradition. Et parmi ces caractéristiques, le didactisme est très important, puisque ces traités démontrent une vraie volonté d’aider le chasseur dans la pratique de la chasse, dans le soin des chiens et donc, à ce titre, ils délivrent des informations qui sont fondamentalement pratiques et qui donc visent à aider le chasseur.

Fanny Cohen Moreau : C’est intéressant aussi qu’on sache qui a écrit ces traités, parce que quand même au Moyen Âge, on a souvent des textes anonymes et tout ça, et là c’est intéressant qu’on connaisse les auteurs.

Marthe Czerbakoff : Oui, c’est intéressant. Il y a des traités qui sont anonymes, mais pour la plupart on identifie les auteurs, qui s’identifient eux-mêmes dès le prologue. Et c’est intéressant de voir l’évolution. Ces traités sont toujours produits dans un contexte curial, donc à la cour, ils sont vraiment liés au pouvoir. Au début de la période, donc au XIIIe et XIVe siècles, ils sont produits par des souverains, par des rois qui les écrivent eux-mêmes ou qui les font écrire.

Fanny Cohen Moreau : Qui les écrivent eux-mêmes ? Ah oui ? Ils disent « moi souverain machin, je fais ça » ?

Marthe Czerbakoff : Oui, tout à fait.

Fanny Cohen Moreau : Ah, c’est super !

Marthe Czerbakoff : Oui, c’est le cas du Libro de Monteria du roi Alphonse XI au XIVe siècle, et puis à partir du XVe siècle, ces traités ne sont plus rédigés par les souverains directement mais par leur entourage, qui est plus ou moins proche, et plus simplement par des littérateurs qui ne sont pas forcément des aristocrates. Et puis, vers la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, là se sont à nouveau des hommes qui sont très proches de la sphère du pouvoir et qui remplissent des fonctions liées à la chasse, qui sont des professionnels de la chasse.

Fanny Cohen Moreau : Donc c’est un peu écrit par des professionnels de la chasse pour des professionnels de la chasse, on est d’accord ?

Marthe Czerbakoff : Oui, tout à fait.

Fanny Cohen Moreau : Et le fait que ça soit en langue vernaculaire et pas en latin ? Parce que normalement tout ce qui est un peu le savoir, tout ce qui est un peu des choses comme ça, c’est plutôt en latin, là ça signifie quoi que ça soit en langue vernaculaire ?

Marthe Czerbakoff : La production de ces traités en castillan, donc en langue vernaculaire, s’inscrit dans une généralisation de l’usage de cette langue, du castillan, dans les documents administratifs, juridiques et dans la prose, en particulier la prose historique et scientifique. Donc cela traduit une volonté d’appropriation d’un savoir et d’émancipation des modèles arabe et latin ; et en ce sens, je pense que ces traités s’inscrivent dans un enjeu politique puisque donc il y a une forme d’émancipation et une forme d’appropriation de ce savoir, qui est intéressante si on s’inscrit dans le cadre de la Reconquête, qui se joue à la fois sur le territoire vraiment ibérique et aussi sur le terrain des idées et de la science.

Fanny Cohen Moreau : Donc le côté politique et aussi culturel ?

Marthe Czerbakoff : Oui, tout à fait. C’est lié, le pouvoir et le savoir sont intrinsèquement liés. Cela s’inscrit, donc, dans un processus de laïcisation des sciences, c’est-à-dire que la science passe dans la sphère laïque. Cela ne signifie pas forcément une diffusion plus large, mais cela montre qu’il y a un changement dans le lectorat. Cela atteste donc de pratiques différentes, de pratiques différentes de la lecture, et d’usages différents d’un savoir, de ce savoir en particulier. C’est un savoir qui est progressivement approprié par une élite lettrée et laïque qui est émergente à cette période. Ce sont des traités qui sont très ancrés localement, qui portent en eux l’empreinte de l’environnement dans lequel ils ont été produits. Ils comportent des renseignements topographiques sur la région, sur comment chasser dans des montes, donc dans des lieux très précis, ils sont aussi marqués par la faune et en particulier par les substances végétales, celles qui sont utilisées dans ces traités, mais aussi par les animaux qui sont chassés dans des régions en particulier.

Fanny Cohen Moreau : Et quels sont les endroits qui sont mentionnés par exemple ?

Marthe Czerbakoff : Alors il y a un traité, celui d’Alphonse XI, celui du roi Alphonse de Castille, qui énumère tous les montes, donc tous les lieux où l’on chasse dans le royaume de Castille. Donc c’est un traité qui est immense, qui est composé de trois livres, et le dernier est consacré à cette description de toute la faune et de toute la topographie castillane. Il décrit par exemple la Sierra, donc toute la montagne qui entoure Madrid et qu’on voit décrite dans ce traité.

Fanny Cohen Moreau : Et ces traités, concrètement je…, est-ce que tu as pu travailler dessus ? Est-ce que tu as pu les manipuler ? Cela ressemble à quoi ? C’est plutôt grand ?

Marthe Czerbakoff : Je n’ai pas encore eu l’occasion de les voir en vrai, c’est prévu pour dans quelques mois. Ils sont conservés pour la plupart à Madrid dans les bibliothèques, mais par chance, une grande partie de ces traités sont numérisés, donc on y a accès sur internet. Il existe aussi des éditions, de très nombreuses éditions, qui ont été faites par des chercheurs et c’est sur ces éditions récentes que je travaille.

Fanny Cohen Moreau : Donc ils ont déjà été retranscrits et tout ça, donc… Et traduits ? Ou tu dois les traduire toi derrière ?

Marthe Czerbakoff : Non, ils sont…, ils ne sont pas traduits. Moi je travaille sur les textes en espagnol médiéval.

Fanny Cohen Moreau : L’espagnol médiéval, est ce que c’est très différent de l’espagnol actuel ? Est-ce que c’est… Parce qu’on sait que, par exemple, le français médiéval par rapport au français normal, il y a quand même plein de similitudes, mais par contre je sais que l’anglais médiéval est très difficile par rapport à l’anglais actuel. Là, c’est comment pour l’espagnol ?

Marthe Czerbakoff : Non, ça se comprend assez facilement quand on parle espagnol. Je n’ai pas trop de difficultés de ce côté-là [rires].

[Intermède Lecture par Alexander Mimoun d’un extrait du Libro de los animales que cazan, traduction castillane datant du XIIIe siècle du Kitāb al-Mutawakkilī composé au IXe siècle, avec extrait musical Cantiga 23 « Como Deus fez vynno d’agua »]

Fanny Cohen Moreau : Alors qu’est-ce que tu as comme difficultés dans ta thèse actuellement ?

Marthe Czerbakoff : La difficulté principale à laquelle je suis confrontée, c’est celle du caractère transdisciplinaire de mon sujet puisqu’il est au carrefour de plusieurs disciplines et que j’ai une formation d’hispaniste, donc je dois me former dans des disciplines qui ne sont pas mes disciplines de prédilection. C’est un sujet qui est au carrefour entre l’histoire, la philologie, la linguistique, mais qui fait aussi appel à des sciences qu’on appelle des sciences dures, comme la zoologie, l’éthologie, la médecine vétérinaire. Cela demande d’emprunter à ces disciplines des outils conceptuels mais aussi du vocabulaire. Je ne suis pas non plus une spécialiste de la chasse initialement, donc je dois apprendre beaucoup de ça.

Fanny Cohen Moreau : Pour finir, Marthe, j’ai une question un petit peu rituelle dans ce podcast – bon, là, avec toi, elle est bien précise cette question – mais peut-être est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu’un qui voudrait étudier des textes hispaniques ?

Marthe Czerbakoff : Je crois que pour étudier des textes hispaniques, il faut bien sûr avoir une bonne maîtrise de la langue, c’est primordial. Il faut aussi connaître et comprendre le contexte, c’est évident, à la fois politique, linguistique, social, intellectuel ; et je crois que de manière générale lorsqu’on étudie un texte, c’est important de le prendre en tant que tel, de considérer que ce savoir est formulé par quelqu’un pour quelque chose, et donc qu’il a une fonction qu’il est important je pense de prendre en compte.

Fanny Cohen Moreau : Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la chasse et sur les chiens, les toutous de chasse [rires], pardon, au Moyen Âge. Désolée, j’aime beaucoup les chiens, je suis un petit peu gaga ! Donc merci beaucoup Marthe Czerbakoff pour tout ce que tu nous as apporté comme connaissances. Eh bien, bonne continuation pour la suite de ta thèse !

Marthe Czerbakoff : Merci beaucoup, Fanny.

Fanny Cohen Moreau : Et les auditeurs et auditrices, je vous dis comme d’habitude, vous le savez, je vous mettrai sur le site passionmedievistes.fr, voilà il y a un article lié à chaque épisode, je vous mettrai des conseils de lecture que Marthe vous conseillera, je vous mettrai des illustrations, vous verrez il y aura plein de choses. Et si les animaux au Moyen Âge vous intéressent, alors je commence à avoir fait pas mal d’épisodes je me rends compte, alors j’ai fait les dragons, j’ai fait les lions, j’ai fait le savoir sur les animaux en général… Et si vous voulez en savoir plus sur l’Espagne médiévale, j’ai fait un épisode sur les Juifs de Castille et aussi un épisode, alors là c’était au début du podcast, sur les peintres dans la couronne d’Aragon, j’espère que cela vous plaira.

Et si vous avez aimé mes podcasts, et bien je compte sur vous : parlez-en autour de vous, je ne sais pas moi, à vos amis, à vos collègues, à votre famille, en disant voilà, ben « voici un podcast sur le Moyen Âge, j’espère que cela t’intéressera ». Et si vous voulez soutenir financièrement ce podcast, alors je vous explique tout sur mon site passionmedievistes.fr/soutenir. Actuellement vous pouvez me soutenir via PayPal ou Patreon. D’ailleurs je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu le mois dernier : Nicole, Yann, Jérôme, Élodie, Julie, Marine, Laurent et Zoé. Comme eux, vous pouvez soutenir en me donnant quelques euros par mois pour que je puisse travailler encore plus de temps sur les podcasts, et aussi vous pouvez accéder au Discord de Passion Médiévistes. Le Discord, qui est un peu une sorte de forum pour échanger avec plein de personnes ; notamment, je sais qu’on a pas mal de jeunes chercheurs et chercheuses qui sont dessus et qui peuvent ainsi, ben, s’échanger des petits tips et tout ça. Si vous voulez les rejoindre, bah vous savez comment faire. Et n’hésitez pas aussi à aller écouter mes autres podcasts, donc sur le même format que ce que vous venez d’écouter, j’ai Passion Modernistes sur l’époque moderne, donc de 1500 à 1800 en gros, et j’ai aussi Passion Antiquités et là, comme le titre l’indique, sur l’Antiquité. Vous les trouvez, comme ce podcast, sur toutes les applications de podcasts.

Et dans le prochain épisode de Passion Médiévistes nous allons rester un peu dans le sud de l’Europe, oui on a besoin de soleil en ce moment, nous allons parler des jardins de Toscane.

Salut !

[Musique de fin We Don’t Talk about Bruno- Médiéval Cover /Bardcore]

Merci à Mline pour la transcription et à Marthe pour la relecture !