Épisode 108 – Hugues et les Normands en Sicile et Italie au XIème siècle

Comment les Normands sont-ils arrivés en Italie et en Sicile au XIème siècle ?

L’invité de l‘épisode 108 de Passion Médiévistes, Hugues des Ligneris, a soutenu un mémoire de master en 2023, à l’Université Paris 10— Nanterre, sous la direction d’Emmanuelle Tixier du Mesnil. Son sujet : « Entre trahison et fidélité, violence et conciliation : l’inédite construction politique normande d’Italie et de Sicile au XIe siècle ». Vous l’aurez deviné, dans cet épisode, Passion Médiévistes vous emmène en Italie et en Sicile sur la trace des Normands médiévaux.

La Sicile et l’Italie du Sud au XIème siècle, avant les Normands

Hugues des Ligneris vous expose le contexte historique du sud de l’Italie du XIème siècle. En 1020, la région est divisée en plusieurs territoires : trois principautés lombardes (Bénévent, Capoue et Salerne) qui se disputent entre elles, trois cités-États marchandes (Gaëte, Naples, Amalfi), et deux provinces byzantines (Pouille et Calabre).

Autour de cette région morcelée se trouvent de grands empires : l’Empire byzantin à l’est, l’Empire germanique au nord, et les empires musulmans fatimide et omeyyade au sud et à l’ouest. Contrairement aux idées reçues, les relations entre chrétiens et musulmans ne sont pas que conflictuelles : le commerce méditerranéen est florissant et les pèlerins chrétiens peuvent circuler librement.

L’arrivée des Normands en Italie

“Le XIe siècle est un monde ouvert : les gens voyagent.” — Hugues des Ligneris.

Mais que faisaient donc les Normands en Italie ? Pour répondre à cette question, Hugues des Ligneris commence par dresser un portrait des Normands au début du XIe siècle. À cette époque, le duc Richard II (996-1026) impose un contrôle strict sur son territoire, interdisant notamment les vengeances familiales sous peine d’exil. Cette justice sévère pousse certains clans à quitter la Normandie et à s’aventurer en dehors de leurs frontières.

L’autre cause d’exil est le système de succession, qui favorise l’aîné des fils et laisse les cadets sans héritage. Hugues des Ligneris vous cite l’exemple du seigneur normand Tancrède de Hauteville, dont la plupart des fils sont partis chercher fortune en Italie. Cette émigration est facilitée par le fait que les gens voyagent — contrairement à ce que laissent penser les clichés sur le Moyen Âge. C’est d’ailleurs lors de ces déplacements que se fait le premier contact entre les Normands et les princes lombards, qui sont alors à la recherche de mercenaires.

Ils sont donc quelques centaines de Normands à arriver en Italie et à s’engager comme mercenaires auprès des princes lombards. À titre d’exemple, Hugues des Ligneris vous raconte comment les frères Hauteville — Guillaume-Bras-de-Fer et Drogon — arrivés dans les années 1030, vont conquérir pas moins de douze comtés en Pouille pour le compte du prince de Salerne.

L’installation des Normands en Sicile

“Ce n’est pas une guerre sanglante, mais plutôt une guerre d’usure. C’est vraiment une infiltration et une mise en place progressive.” — Hugues des Ligneris.

Au sujet de l’expansion normande en Sicile, Hugues des Ligneris insiste sur un point : il s’agit davantage d’une infiltration progressive que d’une conquête massive. En effet, au début, les Normands restent minoritaires et obtiennent leur légitimité en épousant des princesses lombardes, ce qui confère des droits dynastiques à leurs enfants.

À la fin des années 1040, la situation se renverse : les Normands d’Italie, autrefois mercenaires, deviennent des maîtres et plusieurs clans normands indépendants s’installent alors dans la région. À l’est, on retrouve les Hauteville, avec Robert de Hauteville (dit “le rusé” — un autre des fils de Tancrède), et à l’ouest, les Drengot avec Richard d’Aversa.

“[Les Normands] progressent petit à petit. Ils vont mettre dix ans à arriver jusqu’à Palerme.” — Hugues des Ligneris.

Hugues des Ligneris vous détaille la progression des Normands jusqu’en Sicile. À partir de 1060, Roger de Hauteville (le frère cadet de Robert de Hauteville) se lance dans la conquête de cette île montagneuse avec peu de moyens, en profitant des divisions entre les chefs musulmans locaux. Il combine force militaire, guerre d’usure, négociation et terreur pour aboutir à la prise de Palerme en 1071. C’est une étape décisive, concrétisée à la suite d’un long siège au sujet duquel Hugues des Ligneris partage une anecdote plutôt cocasse.

“À ce moment-là, ce qui définit un homme, c’est sa langue, sa religion et la justice qui s’applique sur lui.” — Hugues des Ligneris.

Une fois installés, les Normands appliquent une politique de conciliation. Hugues des Ligneris souligne leur pragmatisme : les habitants gardent leur religion et leurs juges islamiques continuent d’exercer la justice coutumière. Cette approche conciliatrice porte ses fruits sur le long terme. En effet, au XIIe siècle, Roger II unifie tous les territoires normands d’Italie du Sud pour fonder le Royaume de Sicile, véritable mélange des cultures occidentale et arabe, qui a perduré jusqu’à l’unification italienne de 1861.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

-

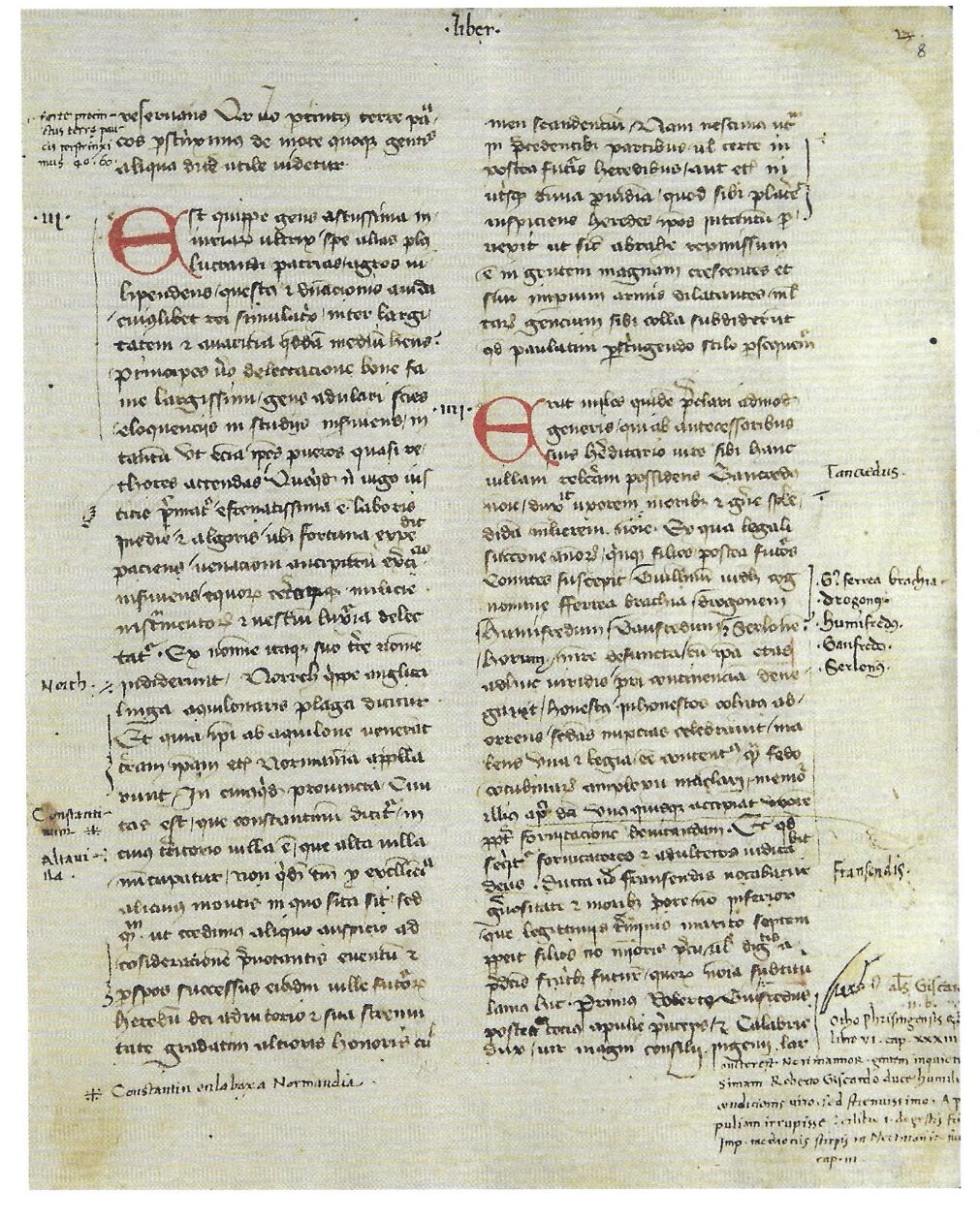

Richard, prince normand, donne en 1065 à l’évêque de Capoue l’église de San Giovanni dei Landepaldi, en échange de celle de San Angelo. Manuscrit du Mont-Cassin, XIIe siècle. Aimé du Mont-Cassin, Histoire des Normands, trad. Michèle Guéret-Laferté, Paris, H. Champion, 2015.

- Guillaume de Pouille, La Geste de Robert Guiscard, éd. et trad. Marguerite Mathieu, Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici Testi e monumenti, Palerme, 1961.

- Geoffroi Malaterra, Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard : Vol. 1 – Livres I & II, éd. et trad. Marie-Agnès Lucas-Avenel, Caen, Presses Universitaires de Caen (Fontes & Paginae), 2016.

- Geoffroi Malaterra, Histoire du Grand Comte Roger et de son frère Robert Guiscard : Vol. 2 – Livres III & IV, éd. et trad. Marie-Agnès Lucas-Avenel, Mémoire inédit pour l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches (HDR), 2022.

- Ahmad Azīz, La Sicile islamique, trad. Yves Thoraval, Paris, Publisud, coll. « Espaces méditerranéens », 1990.

- Loud Graham A., The age of Robert Guiscard: southern Italy and the Norman conquest, Harlow (GB), 2000.

- Mazel Florian (dir.), Nouvelle Histoire du Moyen Âge, Paris, Seuil, coll. « L’Univers Historique », 2021. En particulier les chapitres suivants :

- Estangüi Gomez Raùl, « La progressive et difficile intégration de Byzance au mode latin », p. 349-362.

- Mazel Florian, « La réforme grégorienne. Un tournant fondateur (milieu XIe-début XIIIe siècle) », p. 291-320.

- Peters-Custot Annick, « Byzance et les Latins. Imitation, compétition, éloignement (Xe siècle – milieu XIe siècle) », p. 263-275.

- Tixier du Mesnil Emmanuelle, « L’irruption de l’Islam, VIIe-Xe siècle », p. 141-154.

- Tixier du Mesnil Emmanuelle, « L’Islam à l’horizon, Xe-XIe siècle », p. 277-288.

- Nef Annliese, Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles, Rome, École française de Rome, 2011.

- Taviani-Carozzi Huguette, La terreur du monde : Robert Guiscard et la conquête normande en Italie. Mythe et histoire, Paris, Fayard, 1996.

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

-

Illustration de l’épisode 108 par Garance Petit, vue d’artiste sur les Normandes en Sicile au XIème siècle Reconstitution de musique du XIème siècle : Carmina qui quondam (excerpt) – Boethius, Consolation of Philosophy I:1

- Extrait de l’Alexiade, chronique rédigée entre 1137 et 1143 par Anne Comnène, lu par Alice Durieux

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Episode 15 – Simon et les Mamelouks

- Épisode 47 – Peter et les Condottières

- Épisode 90 – Laurine et les Comnènes à Byzance

- Super Joute Royale spécial Bretagne VS Normandie (Hors-série #4)

- Hors-série 14 – La loi salique, avec Magali Coumert

Merci à Alizée Rodriguez pour la rédaction de l’article qui accompagne cet épisode !