Hors-série 35 – La Rotonde de Saint-Bénigne de Dijon

Découvrez la Rotonde de Saint-Bénigne à Dijon, un lieu caché mais visitable !

Pour cet épisode hors-série du podcast Passion Médiévistes, je vous invite de nouveau à Dijon pour découvrir son patrimoine et un monument très particulier, la Rotonde de Saint-Bénigne de Dijon. Mais qu’est-ce qu’une rotonde et pourquoi en construire une à cet emplacement ?

Pour en parler je reçois à mon micro les trois co-commissaires de l’exposition « La rotonde de Saint-Bénigne, 1 000 ans d’histoire » ouverte jusqu’au 21 septembre au musée archéologique de Dijon :

- Franck Abert, archéologue et responsable scientifique des collections archéologiques et d’art antique, direction des musées de Dijon

- Arnaud Alexandre, Conservateur des monuments historiques, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté

- Christian Sapin, Archéologue et historien de l’art, directeur de recherche honoraire au CNRS, spécialiste de la Bourgogne monumentale

Dans cet épisode, enregistré dans la bibliothèque patrimoniale de Dijon en public, nous allons retracer l’histoire de la rotonde de Saint-Bénigne, érigée au-dessus du tombeau du saint. Ce lieu avait été reconnu pour son pouvoir thaumaturge, attirant de nombreux pèlerins venus en quête de guérison. Lors des premiers temps chrétiens, la tombe est attribuée à ce “bienfaisant”, Bénigne.

Ce saint, originaire des régions de l’actuelle Turquie, serait venu en Bourgogne pour évangéliser les locaux. Malheureusement, il aurait été arrêté par des gardes de Dijon, fut martyrisé puis exécuté. Au VIe siècle, l’évêque de Langres de l’époque y installe une première communauté de clercs, pour assurer la garde du tombeau et l’accueil des croyants. Une première crypte est édifiée au-dessus du tombeau, puis une basilique. Au VIIe siècle, la communauté adopte une règle et devient monastère.

Une histoire de Rotonde

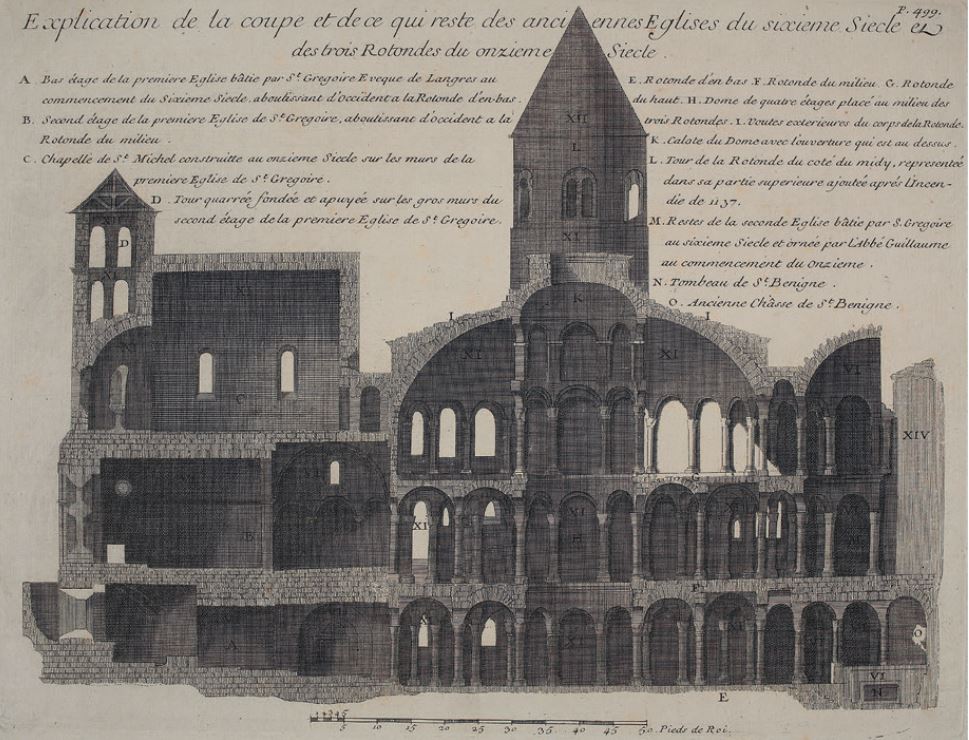

Explication de la coupe et de ce qui reste des anciennes Eglises du sixième

Siècle et des trois Rotondes du onzième Siècle, extrait de Dom Urbain

Plancher, « Histoire générale et particulière de Bourgogne », Tome 1, planche 499

Vers 1739, lithographie sur papier. L Est. AI-II 2 © BM Dijon

Autour de l’an mil, nous sommes à la fois dans une période d’essor économique, et à la fois à l’époque de la réforme clunisienne. Ce contexte favorise en Gaule la construction de nouvelles églises. En 989, l’évêque de Langres envoie le religieux Guillaume de Volpiano à Dijon pour y faire appliquer la nouvelle réforme clunisienne, qui place les abbayes sous l’autorité directe de la papauté.

À l’arrivée de Guillaume de Volpiano, la paroisse locale est déjà dans un projet de mettre en valeur le tombeau avec une nouvelle abbatiale composée de trois éléments architecturaux : une église, une chapelle axiale et une rotonde ajoutée dans les plans par le religieux. La rotonde est un bâtiment circulaire qu’on retrouve dès l’Antiquité, avec comme exemple de référence le Panthéon. La particularité de la rotonde de l’abbatiale de Dijon c’est d’être de grande ampleur, aussi d’être au centre de l’église (d’habitude placée à l’extrémité Est de l’église) et d’être relié au tombeau de Bénigne.

Ainsi, le bâtiment a plusieurs fonctions et effets :

- La rotonde marque le paysage de par son architecture savante, faisant un lien avec l’Antiquité et s’inscrit aussi dans la continuité du Panthéon devenu basilique au VIe siècle consacrée à la Vierge Marie. Guillaume consacre également la rotonde à la vierge Marie.

- Le bâtiment est un geste liturgique : il est relié à la crypte de Saint Bénigne et est jalonné sur l’ensemble du parcours sur trois niveaux par des autels utilisés par les moines pour psalmodier.

Au cours des 800 années suivantes, la rotonde va perdre de sa valeur liturgique car la châsse de Saint Bénigne est déplacée dans l’église supérieure. Les paroissiens vont de moins en moins fréquenter et entretenir le bâtiment. Suite à la Révolution à la fin du XVIIIe siècle, les ordres religieux sont dissous et à Saint-Bénigne les moines sont expulsés. En 1792, l’église devient la cathédrale du diocèse de Dijon. La rotonde est alors en mauvais état par le directoire du diocèse et il est décidé de détruire cette partie de l’abbatiale en 1793. Les niveaux supérieurs sont dorénavant entièrement démolis et le niveau inférieur remblayé.

La redécouverte archéologique de la Rotonde

2021, Impression numérique,

© Auxerre, Centre d’Études médiévales (cliché S. Aumard)

Néanmoins, 50 ans plus tard, les vestiges de la rotonde sont redécouverts. La commission des Antiquités de la Côte d’Or, une société locale savante, joue un rôle dans l’approfondissement de ces recherches. Toutefois, leur intervention se positionne également sur un fond de lutte avec d’autres sociétés savantes et les fouilles sont jugées irrégulières par Prosper Mérimée, alors inspecteur des Monuments historiques. Ce dernier intervient et surveille aussi le bon déroulé des fouilles : l’objectif étant de retrouver le tombeau de Saint Bénigne. Plus tard, Eugène Viollet Le Duc veut construire au-dessus de l’ancienne rotonde, une sacristie pour la cathédrale. Les fouilles continuent afin de déblayer et on découvre des colonnes surmontées de chapiteaux, notamment des chapiteaux sur lesquels figurent des Orants.

Au XXIème siècle, de nouvelles fouilles de la rotonde avec une volonté de redécouvrir les plans du bâtiment et la partie orientale. L’archéologie permet d’aller plus loin dans les observations et les datations des différentes étapes de construction, par exemple en observant les mortiers. De plus, ces fouilles accompagnent en parallèle le projet de restauration. Autrefois, de grands escaliers entouraient la rotonde et permettaient de circuler entre les différents niveaux. Aujourd’hui, il n’existe plus qu’un seul accès à la rotonde. L’objectif est donc de réhabiliter l’un de ces escaliers afin de mieux répondre aux normes actuelles, qui exigent plusieurs points d’entrée, et ainsi pouvoir accueillir un plus grand nombre de visiteurs.

L’exposition « La rotonde de Saint-Bénigne, 1 000 ans d’histoire »

L’exposition retrace ainsi l’histoire du bâtiment et met en avant cette construction colossale pour l’époque médiévale. Vous pourrez y découvrir plus de 70 œuvres variées (lapidaires, plans, peintures, dessins, manuscrits, lettres), pour observer les évolutions de la rotonde.

De même, c’est l’occasion de comprendre les étapes des récentes fouilles qui ont permis de mettre à jour les plans de la rotonde. D’ailleurs, un film de l’abbatiale en trois dimensions est projeté dans l’exposition : cette démarche montre au public les étapes et contribue à faire valider ou non les hypothèses des chercheurs.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

- Gazeau Véronique et Goullet Monique, « Guillaume de Volpiano, un réformateur en son temps (962-1031) : Vita domni Wilhelmi de Raoul Glaber », Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre, n°13, 2009.

[En ligne] URL : https://journals.openedition.org/cem/11151 - Institut national du patrimoine (INP), « La valorisation de la rotonde de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon », dans Variations patrimoniales. Le carnet de l’INP, 20 mars 2024.

[En ligne] URL : https://inp.hypotheses.org/5737 - Malone Carolyn Marino, « Les fouilles de Saint-Bénigne de Dijon (1976-1978) et le problème de l’église de l’an mil », Bulletin Monumental, tome 138, n°3, 1980, p. 253-291.

[En ligne] URL : https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1980_num_138_3_5912 - Christian Sapin, Les prémices de l’art roman en Bourgogne, édition Armançon, 2003

- Louis Grodecki, Au seuil de l’art roman. L’architecture ottonienne, édition Armand Collin, Paris, 1958

- Éliane Vergnolle, L’art roman en France : architecture, sculpture, peinture, Paris, Flammarion, Paris, 1998

- Éliane Vergnolle, « Les débuts de l’art roman dans le royaume franc (980-1020) », Cahiers de civilisation médiévale, vol. 43, Avril-juin 2000. Regards croisés sur l’An Mil, sous la direction de Martin Aurell . pp. 161-194. URL : https://www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_2000_num_43_170_2777

- La Rotonde de Saint-Bénigne : 1000 ans d’histoire, Musée Archéologique de Dijon, Faton

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Super Joute Spéciale – Les architectes de la basilique Saint-Denis

- Épisode 81 – Lucas et l’architecture gothique en Bourgogne

- Hors Les Murs #4 – Le Dijon médiéval

- Hors Les Murs #9 – L’abbaye de La Sauve-Majeure