Épisode 68 – Chloé et l’injure au Moyen Âge

Apprenez-en plus sur les injures et la communication au Moyen Âge !

Dans cet épisode de Passion Médiévistes, Chloé Tardivel décrypte pour vous les injures et modes de communication au Moyen Âge. Elle a soutenu sa thèse “Des paroles blessantes, genres, identité sociale et violence verbale dans l’Italie communale à Bologne de 1334 à 1402” à l’Université de Paris sous la direction de Didier Lett. Dans ses recherches et dans l’épisode, Chloé Tardivel montre que la communication est ritualisée au Moyen Âge et que l’injure entre les individus respecte des codes sociaux très précis.

Bologne au XIVème siècle et l’Italie des communes

En Italie à la fin du Moyen Âge, il n’y a pas de roi ou de reine qui gouverne le pays de manière centralisée comme on peut le voir en France ou Angleterre. Les communes italiennes sont des cités-états indépendantes, battant leur propre monnaie et gouvernant leur arrière pays.

A partir du XIVe siècle, un grand changement politique va s’opérer dans la ville de Bologne : à l’issue d’une révolte populaire, le légat pontifical Bertrand du Pouget est chassé en 1334. Après cette révolution, le pouvoir de cette ville va essentiellement être détenu par des seigneurs extérieurs à la cité. Du point de vue architectural, Bologne possède de longues arcades en bois, alors grand lieu de sociabilité et source de nombreux cas d’injures verbales.

Honneur et injures

L’honneur et la bonne réputation sont des concepts essentiels à avoir en tête pour comprendre le Moyen Âge. L’injure sert autant à bafouer qu’à défendre son honneur. Chloé Tardivel explique dans l’épisode que les hommes et femmes de l’époque peut s’attaquer à l’honneur via différentes typologies de langage injurieux : l’insulte, la malédiction, la menace et le mépris. Or, en fonction du régime politique de Bologne et de la volonté à criminaliser l’injure, le recours à la violence verbale a pu être quelque chose de plus ou moins courant.

Dans les archives, Chloé Tardivel a trouvé peu de condamnations pénales effectives lors des procès pour injures, il est donc difficile de trouver des sanctions appliquées. D’un point de vue de l’honneur, il est important pour les personnes du Moyen Âge de venir porter plainte. C’est souvent une formalité et l’essentiel des accusateurs règlent le conflit à l’amiable et ne vont pas jusqu’au procès. Publiquement, on défend son honneur mais on règle ça plutôt dans le privé. Les quelques sanctions identifiées sont toujours de l’ordre financier et peuvent finir en prison pour non-paiement.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

- BOESTAD Tobias et GARNIER Nicolas (coord.), « L’insulte, l’injure », Questes. Revue pluridisciplinaire d’études médiévales, n°41, 2019. (numéro en libre accès sur le site de la revue)

- ALFONZETTI Giovanna et SPAMPINATO Beretta Margherita, « Gli insulti nella storia dell’italiano. Analisi di testi del tardo medioevo » dans Barbara Wehr (ed.), Pragmatique historique et syntaxe. Actes de la section du même nom du XXXIe Romanistentag allemand (Bonn, 27/09-01/10 2009), Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, p. 1‑21. (article en libre accès à l’adresse URL suivante)

- CROUZET-PAVAN Elisabeth et VERGER Jacques, La dérision au Moyen Âge, Paris, Presses Paris Sorbonne, 2007

- DEAN Trevor, « Gender and insult in an Italian city: Bologna in the later Middle Ages », Social History, 2004, vol. 29, no 2, p. 217‑231.

- GARCÍA Michel et BEAUMARTIN Eric (éd.), L’Invective au Moyen Age : France, Espagne, Italie : actes du colloque « L’invective au Moyen Age », Paris, 4-6 février 1993, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 1995.

-

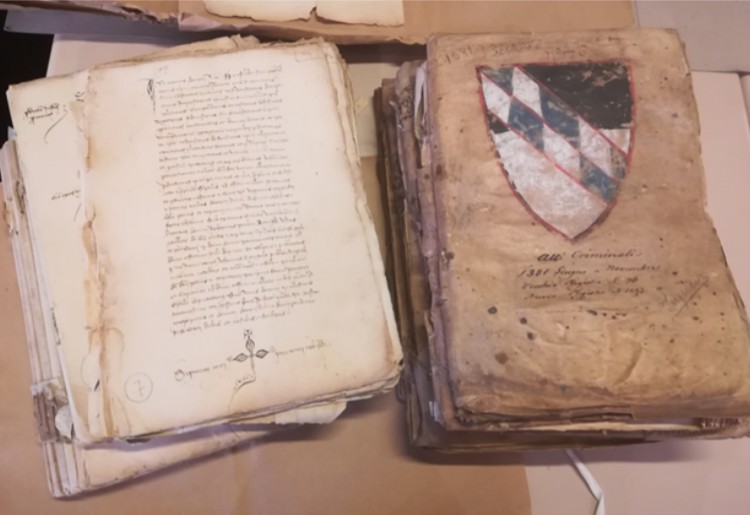

Archivio di Stato di Bologna, Curia del Podestà, Giudici ad maleficia, Libri inquisitionum et testium,

241, 1.GAUVARD Claude, « Chapitre 16. L’honneur blessé – La force de l’injure sexuelle », dans « De grace especial »: Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Éditions de la Sorbonne, 1991. (ouvrage en libre accès à l’adresse URL suivante)

- GONTHIER Nicole, Sanglant Coupaul ! Orde Ribaude ! Les injures au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007

- LAGORGETTE Dominique, « Termes d’adresse, acte perlocutoire et insultes : la violence verbale dans quelques textes des XIVe, XVe et XVIe siècles » dans La violence dans le monde médiéval, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 1994, p. 317‑332

- LARGUÈCHE Evelyne, « L’injure comme objet anthropologique », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 2004, no 103‑104, p. 29‑56. (article en libre accès à l’adresse URL suivante)

- LETT Didier, « Chapitre 10. La violence entre les sexes – Violences verbales », dans Hommes et femmes au Moyen Âge : Histoire du genre XIIe-XVe siècle, Paris, Armand Colin, 2013.

- MENANT François, L’Italie des communes 1100-1350, Paris, Belin, 2005.

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

- Les célèbres arcades de Bologne, bientôt classées par l’Unesco ?

- Kaamelott, Livre II, Episode 14, Les Classes de Bohort

- Matrix Reloaded (2003)

Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez aussi écouter :

- Episode 21 – Maxime et les procès de sorcellerie

- Episode 36 – Athina et les langues carolingiennes

- Episode 44 – Mecthilde et les peintres florentins au XIVème siècle

- Episode 46 – Maud et la France anglaise

- Episode 47 – Peter et les condottières

- Episode 51 – Lucas et la justice à Reims au Moyen Âge

Merci à Clément Nouguier qui a réalisé le magnifique générique du podcast et à Vincent Zuresco pour l’article !

[Générique]

Fanny Cohen Moreau : Est-ce que vous savez tout du Moyen Âge ? Mais d’abord, qu’est-ce que le Moyen Âge ? Vous pensez peut-être aux châteaux forts, aux troubadours et aux cathédrales, mais ce n’est pas que ça. En général, on dit que c’est une période de mille ans, de l’année 500 à l’année 1500. Mais vous l’entendez dans ce podcast, il y a en fait autant de définitions du Moyen Âge que de médiévistes ! Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen Âge en master ou en thèse, pour qu’ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu’ils vous donnent envie d’en savoir plus sur cette belle période.

Episode 68 : Chloé et l’injure à la fin du Moyen Âge, c’est parti !

[Fin générique]

Fanny Cohen Moreau : Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd’hui, nous allons aller dans les mots, nous allons aller dans les procès, nous allons aller dans les archives à la recherche des mots dans les procès. Et pour parler de tout ça, j’ai le plaisir de recevoir Chloé Tardivel.

Bonjour Chloé !

Chloé Tardivel : Bonjour Fanny.

Fanny Cohen Moreau : Je te reçois parce que tu as fait une thèse… parce que oui, alors déjà, félicitations, tu as soutenu ta thèse…

Chloé Tardivel : Merci…

Fanny Cohen Moreau : … tu es docteure en histoire médiévale…

Chloé Tardivel : doctoresse…

Fanny Cohen Moreau : doctoresse, tu préfères ? Alors, félicitations, doctoresse en histoire médiévale… (rires)

C’était le sujet :” Des paroles blessantes : genre, identité sociale et violence verbale dans l’Italie communale, à Bologne, de 1334 à 1402 ”, sous la direction de Didier Lett, dont on avait déjà parlé dans ce podcast avec Marie Lise qui était déjà son étudiante quand on avait parlé des « Bâtards de princes ». Donc, ta thèse, tu l’as soutenue en novembre 2021, donc, à l’université de Paris. Donc, avec toi, Chloé, nous allons parler de ce sujet : l’injure à la fin du Moyen Âge. J’imagine que les gens ont cliqué en disant : « Whaou, on va apprendre plein de mots… »

Chloé Tardivel : Ohhh… (rires) Ca va être le clash !

Fanny Cohen Moreau : On va dire des gros mots… Alors, on va peut-être dire des gros mots, donc d’ailleurs, peut-être que si des gens écoutent ce podcast avec des enfants ou quoi, c’est peut-être pas l’épisode à écouter avec eux… Qu’est-ce que tu en penses ?

Chloé Tardivel : Ouais… Faut faire attention…

Fanny Cohen Moreau : Voilà ! Donc, on a prévenu. Les parents, les jeunes parents ou les personnes pour qui ça peut être sensible, vous êtes prévenus.

Alors, déjà Chloé, raconte-nous pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ?

Chloé Tardivel : Ben, c’est une très bonne question… J’ai voulu travailler sur ce sujet, en fait, c’est dans la continuité de mon master 2, que j’ai fait sous la direction de Didier Lett. Donc voilà, je suis venue voir Didier Lett en lui demandant de travailler sur un sujet sur l’Italie communale. Il m’a proposé plusieurs types de sujet, d’ailleurs, maintenant, je ne m’en souviens plus du tout… J’ai juste pris le sujet sur l’injure verbale. Donc, en fait, oui voilà, j’ai travaillé sur l’injure verbale dans les statuts communaux, qui sont en fait les règlements de la vie en collectivité, qui légifèrent en fait sur un tas de sujets comme, par exemple, comment élire le podestat, qui est l’autorité politique et judiciaire, la hauteur des maisons (rires Fanny) mais aussi, mais aussi, mais aussi l’interdiction de proférer des injures verbales dans la communauté.

Fanny Cohen Moreau : Et qu’est-ce que tu as voulu montrer dans ta thèse ?

Chloé Tardivel : Alors moi j’ai voulu montrer que la communication à la fin du Moyen Âge est ritualisée et que les gens, les personnes, les hommes et les femmes ne sont pas des personnes grossières justement, qui est un des préjugés qu’on a sur la période médiévale et que finalement, justement, tout le monde s’insulte, s’injurie comme ça dans la rue. Et j’ai voulu montrer que ça répond à des codes et que, euh…, tout est ritualisé, organisé et que si on profère une injure, ça a un sens très précis et le fait d’y répondre d’ailleurs est aussi codifié, ritualisé.

Fanny Cohen Moreau : On va en parler, effectivement. J’ai déjà encore plus de questions que ce que j’ai déjà préparé (rires Chloé) rien qu’avec cette réponse-là…

Chloé Tardivel : Super !

Fanny Cohen Moreau : On va parler de l’injure en général, mais dans ta thèse, tu as surtout travaillé sur le XIVe siècle, à Bologne, en Italie. Donc, raconte-nous… Moi j’aime bien, on commence par un petit peu de contexte. Plante-nous un peu le décor de l’époque : on est où ? il se passe quoi ?

Chloé Tardivel : Ouais ! On est dans ce qu’on appelle l’Italie des communes, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans les podcasts précédents ?

Fanny Cohen Moreau : Ben, on en avait déjà parlé avec Hugo Vidon, que j’avais reçu dans les Super Joute Royale où il était intervenu, qui lui, travaille effectivement sur les communes en Italie. Mais rappelle-nous un peu ce principe ?

Chloé Tardivel : Alors c’est vrai que pour les étudiants et étudiantes qui ont été formés en France, on parle peu finalement dans nos études d’histoire de l’Italie communale et puis, c’est assez étranger au fonctionnement français. C’est-à-dire, en France on connaît le royaume de France, on est déjà plus familier aussi même de ce qui se passe en Angleterre avec les Plantagenêt. Donc, en fait en Italie, on oublie tout ça (rires). Il n’y a pas de roi, de reine, qui gouverne. On est dans une configuration où chaque commune est indépendante, a sa propre monnaie, bat monnaie. Ce qu’on observe d’ailleurs, dans le sud du royaume de France, avec certaines communes qui sont indépendantes. Et pour les siècles qui nous intéressent, à la fin du Moyen Âge, et notamment Bologne, la commune sur laquelle j’ai travaillé, il y a une organisation où il y a la cité, la ville même de Bologne et elle a un territoire, il contado, l’arrière-pays qu’elle gouverne, qu’elle maîtrise. Et donc, on a pu appeler ça des cités-états, si tu veux. Et donc, à la fin du Moyen Âge, au XIVe siècle, il se passe quelque chose d’assez intéressant dans l’histoire politique de Bologne, parce que, si tu veux, le grand âge d’or de Bologne, c’est les XIIe et XIIIe siècles, où Bologne est gouvernée par il popolo, le peuple qu’on traduirait en français, qui est une notion historiographique un peu complexe, mais c’est un petit peu la bourgeoisie, les marchands qui gouvernent. Et donc, à partir du XIVe siècle, grand changement politique. Petit à petit, en fait, le pouvoir va être détenu par un seigneur, donc dans les mains mêmes d’une seule et même personne. Et pour le XIVe siècle, on va avoir des seigneurs extérieurs à la ville de Bologne et, notamment, et c’est le début de ma thèse, je débute par le départ du légat pontifical, Bertrand du Pouget, qui est chassé par les Bolonais et les Bolonaises en 1334, à l’issue d’une révolte populaire, parce que, les chroniques nous racontent ça, mais accablés par les impôts, par cette figure du seigneur qui se serait transformé en tyran, et bien le peuple, il popolo, se serait révolté et a chassé en tout cas véritablement ce légat pontifical. Donc, en fait, toute l’histoire du XIVe siècle de Bologne, c’est une domination seigneuriale par des seigneurs extérieurs. Il y a quelques décennies par un seigneur bolonais, la famille Pepoli. Mais, voilà. De manière générale, on est sur des dominations extérieures.

Fanny Cohen Moreau : D’ailleurs, j’en profite pour parler aussi. J’avais fait aussi un épisode sur les condottiere, donc en Italie. Donc, là aussi, on avait bien vu que le contexte italien, c’était un peu compliqué… (rires)

Chloé Tardivel : Ah oui ! C’est le bordel !!! (grands éclats de rire). Pour nous qui sommes français, qui sommes habitués à une centralisation, c’est vrai que chaque commune a sa particularité politique. Mais, ce qu’il faut savoir, c’est que, en tout cas, l’Italie communale pour la fin du Moyen Âge, comme je te le disais tout à l’heure, ce sont des cités-états, mais dans les faits, elles sont rattachées, on va dire politiquement, idéologiquement parlant aussi, soit à l’empereur ou soit au pape.

Fanny Cohen Moreau : Donc, elles ne sont pas 100% indépendantes en fait…

Chloé Tardivel : Non, tu vois, tu vois le truc… (rires) Et c’est pour ça, les seigneurs, par exemple bolonais extérieurs, et je te parlais du légat pontifical tout à l’heure, et bien ont été des seigneurs ecclésiastiques, une partie en tout cas.

Fanny Cohen Moreau : Et Bologne à l’époque, ça ressemble à quoi en fait ? La ville, c’est une grosse ville, une petite ville ? C’est comment ?

Chloé Tardivel : Ouais, c’est une grosse ville. Encore aujourd’hui, en fait, on peut voir ce passé médiéval, cet héritage médiéval, parce qu’il y a de grandes tours, qui sont la particularité architecturale d’ailleurs de toute l’Italie communale, mais Bologne a une particularité architecturale, c’est que il y a des arcades en bois, d’ailleurs c’est très pratique parce que encore aujourd’hui, on peut se promener quand il pleut, ça fait office de trottoirs couverts, mais à l’époque, à l’époque médiévale, et bien les étudiants par exemple pauvres vont dormir sous ces arcades en bois. Et d’ailleurs, c’est l’un des principal lieu de sociabilité où on trouve de nombreux cas et d’affaires d’injures verbales.

Fanny Cohen Moreau : Hum… (rires)

Chloé Tardivel : Non, mais en fait, il faut comprendre ça, que chaque commune, si tu veux, a vraiment sa configuration politique. Et en tout cas, cette affirmation de la période seigneuriale advient au XIVe siècle.

Fanny Cohen Moreau : Et alors, Chloé, pour travailler sur l’injure et en général donc, la violence verbale au Moyen Âge, tu as travaillé sur un énorme fonds d’archives judiciaires. Alors pourquoi ce fonds particulièrement était important pour ta thèse ?

Chloé Tardivel : Et bien, justement, c’est dans la continuité de mon master 2. Comme je t’expliquais tout à l’heure, je travaillais en M2 sur les statuts communaux donc qui sont la loi, la législation. Et donc, le projet de la thèse, c’était d’aller fouiller, d’aller enquêter dans les sources de la pratique, donc, les procès pour injure verbale qui ont été menés à Bologne. Et c’est quelque chose qui n’a jamais été fait !

Fanny Cohen Moreau : Même en Italie ?

Chloé Tardivel : Non. Non, non. Donc, j’ai fait une enquête sérielle dans les archives judiciaires parce que, en fait, tu n’as pas d’index. Tu consultes des registres, les registres de la justice pénale, les registres criminels. Et donc, j’ai consulté, folio après folio, les procès-verbaux que j’ai lus en intégralité et j’ai identifié les procès-verbaux qui avaient été menés pour injure verbale.

Fanny Cohen Moreau : Donc, tu as bossé sur des centaines, des centaines de procès ?

Chloé Tardivel : Oui ! J’ai vu toute la criminalité bolonaise… (rires de Fanny) au XIVe siècle. Voilà, les affaires de vol, les affaires de rixe, les affaires de viol, les affaires de sodomie… Donc, toute la criminalité bolonaise et j’ai identifié tous les procès qui ont été enregistrés dans ces registres criminels.

Fanny Cohen Moreau : Donc, c’était plutôt de la justice laïque ou est-ce que tu as aussi regardé la justice religieuse parce que, on avait fait des épisodes où on voyait que ça pouvait être différentes institutions.

Chloé Tardivel : Non, moi, c’est la justice laïque. J’ai enquêté dans la cour pénale du podestat. Le podestat, comme je te le disais tout à l’heure, c’est l’autorité politique et judiciaire dans l’Italie communale, et, il a une cour pénale, qui est administrée par des juges, avec des notaires et plusieurs dizaines de personnes qui travaillent à temps plein pour enregistrer les plaintes des citoyens qui viennent se plaindre. Et aussi pour faire des enquêtes, des enquêtes judiciaires. Si tu veux, les procès accusatoires, ce sont nos actuels dépôts de plainte où c’est vraiment le citoyen qui arrive à la cour et qui dit : « je veux porter plainte ». Et souvent, pour les injures verbales justement ce sont souvent des dépôts de plainte. Et inversement, les procès inquisitoires, ce sont des procès qui ont été ouverts par le juge, par décision du juge, soit directement par lui, par le juge, mais soit, en fait, c’est un de ses agents communal, parce que la commune est divisée en paroisses et dans chacune des paroisses, tu as un agent communal qui a en charge de, et bien, à son échelle locale, de dénoncer tous les crimes et délits qui ont eu lieu dans la paroisse. Et donc, s’il a entendu parler d’une affaire d’injure verbale, il peut écrire un rapport et ensuite le transmettre au juge et c’est ainsi que va débuter un procès inquisitoire.

Fanny Cohen Moreau : Et quelle population on a dans ces sources ? Est-ce que vraiment tu as tout types sociaux ou c’est plutôt spécialisé ?

Chloé Tardivel : Oui ! Alors, dans les procès que j’ai étudiés, on trouve beaucoup de marchands, c’est le milieu des marchands, des artisans, et aussi des paysans. Dans mon corpus de sources, j’ai environ un peu plus de 10% des cas qui proviennent du contado, qui est donc l’arrière-pays où sont localisés les paysans et les paysannes. Donc, ça reste les milieux populaires. On a très peu de cas de personnes, en tout cas en tant que coupables d’injure verbale, en tant que victimes, oui, effectivement, on a des personnes haut placées dans la hiérarchie communale puisque, et bien, il faut défendre son honneur. Mais globalement, ce sont des personnes des milieux populaires.

Fanny Cohen Moreau : Ah, ben ça change en fait, parce qu’on voit souvent aux archives qu’on a plutôt des traces des personnes nobles et que le populaire, parfois, c’est un peu plus compliqué de trouver des traces. Là, toi, c’est l’inverse. Tu es à fond dans le populaire ?

Chloé Tardivel : Oui ! Et surtout, ce qui est intéressant avec les procès pour injures verbales, on a aussi une grande présence féminine dans le corpus que j’ai réuni. Moi j’ai travaillé sur plus de 560 procès pour injure verbale qui ont été consignés dans les registres de la justice pénale bolonaise entre 1334 et 1402 et alors, tu vois, il y a des évolutions selon les régimes seigneuriaux qui ont lieu, donc, selon les années, mais j’ai à peu près 18% de femmes criminelles, de femmes injurieuses, ce qui est un pourcentage énorme parce que la criminalité féminine, à la fin du Moyen Âge, ça dépasse rarement les 5%. Donc, on les voit peu dans les sources, on les voit moins. Les registres sont surtout masculins, on voit beaucoup d’hommes. Donc, c’était l’un des intérêts de ma thèse, c’était donc de pouvoir étudier les injures verbales au féminin, pas qu’au masculin.

Fanny Cohen Moreau : On va rentrer dans le détail justement… Alors, est-ce que le fait de s’injurier, d’avoir recours à la violence verbale, est-ce que c’était plutôt commun à l’époque, alors sachant que bien sûr, toi, c’est à partir d’une certaine source, donc on ne peut pas généraliser sur tout le Moyen Âge, il y a un peu un effet source, mais quand-même, est-ce que c’était si commun que ça d’avoir un procès pour injure ?

Chloé Tardivel : Alors, ça a pu l’être en fonction des périodes. Donc, certains régimes seigneuriaux ont intérêt, si tu veux, à criminaliser la parole injurieuse des citoyens et citoyennes alors que d’autres ne vont pas criminaliser ou moins criminaliser. Donc, si tu veux, dans mes statistiques, sur ces 70 ans d’archives, j’ai des chiffres vraiment différents. Certaines années, j’ai aucun procès pour injure verbale alors que 10 ans après, je trouve des dizaines de procès pour injure verbale. Donc, en fait, il y a un aspect politique qu’il ne faut jamais oublier. C’est des explications, bon là, je ne sais pas si c’est l’intérêt du podcast, mais voilà, il y a toute une critique des sources à faire.

Fanny Cohen Moreau : Tu dois avoir en fait un certain recul, une certaine mesure de dire : « Ah ! Ben non, ce n’est pas à cette époque-là qu’on était plus injurieux que d’autres. C’est aussi tes sources et tout ça…

Chloé Tardivel : Voilà, c’est ça ! Tu vois, je vais te donner un exemple. Alors, ce n’est pas la période que j’ai étudiée, mais à la fin du XIIIe siècle, lorsque Bologne est encore un régime populaire, del popolo, dans la législation bolonaise, seules les personnes del popolo peuvent porter plainte pour injure verbale, c’est-à-dire que, alors qu’à l’époque il y a ce qu’on appelle les magnats, les nobles, eux par exemple, s’ils sont injuriés dans la rue par un populaire, ils ne peuvent pas porter, déposer plainte, donc, ils ne peuvent obtenir réparation …

Fanny Cohen Moreau : Ah, c’est intéressant ça…

Chloé Tardivel : … pour une injure qui a été proférée. Ce sont toujours des contextes qu’il ne faut jamais oublier, des contextes politiques qui sont derrière, des enjeux politiques, mais globalement, ça nous permet quand-même d’étudier la communication, les interactions injurieuses, les interactions verbales entre des personnes qu’on a peu l’habitude d’étudier, qui ont laissé peu de traces, peu de voix justement, peu de paroles.

Fanny Cohen Moreau : Alors, rentrons un peu dans le détail, Chloé…

Chloé Tardivel : (rires)… Allez, allez ! J’attends ce moment ! (rires Chloé et Fanny)

Fanny Cohen Moreau : Parce que, alors, on a eu du contexte, maintenant, rentrons dans les mots. Sur quoi portent les injures, qu’est-ce qu’on retrouve comme sujets qui sont sujets à injures, parce qu’aujourd’hui, on a beaucoup, un peu la sexualité et la famille aujourd’hui pour le dire de façon légère. A cette époque-là, est-ce que c’est déjà le cas ou il y a autre chose ?

Chloé Tardivel : Oui ! C’est les grands classiques qui reviennent. Donc, la sexualité, la scatologie, bien sûr la famille et puis, des injures qu’on appellerait morales. Par exemple, pour les injures qui vont disqualifier les hommes, on va traiter quelqu’un de traître, de voleur qui vont mettre en cause la fidélité, la loyauté qui sont des valeurs proprement masculines de la vie en communauté de la vie civique. Donc, ça c’est des choses qui ont disparu aujourd’hui. Du côté féminin, on retrouve des grands classiques (…rires…), il y a peu d’évolution. La première des injures adressée aux femmes, par d’ailleurs les femmes elles-mêmes, c’est l’injure de putain qui revient toujours et puis ensuite, tu as tous les dérivés : rufiane, rufiana en italien, macrelle

Fanny Cohen Moreau : D’accord…Oui !

Chloé Tardivel : En français, c’est macrelle je crois, qui revient souvent. Je me suis intéressée en fait aux injures proférées envers les femmes, envers les hommes, mais je me suis aussi intéressée par qui les proférait. Et en fait je remarque que les femmes, par exemple, sont les premières à se traiter de putain, de macrelle. Et les hommes sont également les premiers, entre eux, à se traiter de voleur et de traître. Parce que en fait, d’un point de vue du genre, l’injure, si tu veux, est utilisée de manière, on pourrait dire stratégique, parce que il faut savoir qu’elle est proférée aux yeux de tous, aux yeux de toute la communauté, publiquement, caractère public de l’injure. Elle est, on va dire, la première condition de cette pénalisation. Par exemple, les injures qui sont proférées dans l’espace domestique ne sont pas pénalisées. Donc ça, c’est un point important à signaler. Donc, toutes les injures publiques vont être proférées et donc, si tu as un différend avec quelqu’un, tu as tout intérêt à disqualifier cette personne à travers les injures qui traditionnellement disqualifient le féminin ou le masculin. Donc, une femme, pour x raison, on ne sait pas toujours en fait pourquoi les personnes s’insultent ou s’injurient, mais voilà, un différend avec une autre femme, elle va proférer publiquement « sale putain » pour justement disqualifier sa cible.

[Extrait : Les célèbres arcades de Bologne, bientôt classées par l’Unesco ?]

Fanny Cohen Moreau : Ben tiens ! On en avait déjà parlé dans des précédents épisodes, mais est-ce que tu peux nous rappeler l’importance du concept d’honneur au Moyen Âge, parce que j’imagine que c’est une notion importante dans ta thèse ?

Chloé Tardivel : Oui… Pour tout. Effectivement, dès qu’on étudie l’histoire médiévale, la question de l’honneur est centrale. Alors, moi, elle n’apparaît pas dans les sources, en tout cas pas telle quelle. On la lit, on la comprend, forcément. En fait, on parle plutôt de bonne réputation, de buona fama, qui est corrélée à l’honneur et, effectivement, les personnes qui ont une bonne réputation ne peuvent pas se permettre d’être injuriées. De facto, elles sont injuriées, et elles vont venir réparer cet honneur bafoué en allant porter plainte, en faisant savoir à toute la communauté par son système judiciaire, qu’elle a été injuriée publiquement. Donc, c’est ainsi qu’on lit et qu’on comprend la question de l’honneur.

Fanny Cohen Moreau : Mais est-ce que c’est pas aussi une atteinte à son propre honneur d’insulter quelqu’un ? Parce que là, du coup, si on se retrouve à avoir un procès sur la tête, là aussi son honneur, enfin, on a atteint soi-même à son honneur, non ?

Chloé Tardivel : Je vois ce que tu veux dire… Mais en fait, c’est aussi défendre son honneur…

Fanny Cohen Moreau : Oui…

Chloé Tardivel : … justement par l’injure, tu vas réparer aussi un honneur…

Fanny Cohen Moreau : Donc, c’est un cercle vicieux, on s’en sort jamais…

Chloé Tardivel : Complètement… Et c’est pour ça que je te disais au début que ce qui m’a intéressée c’est de montrer tous ces rituels de communication et de comprendre qu’en fait, l’injure, s’insère dans un système plus large d’honneur, que justement il ne faut pas étudier simplement les mots, d’un point de vue sémantique, mais comprendre dans quel contexte ça s’inscrit. Et la dimension publique de l’injure est essentielle en fait pour comprendre les relations sociales à l’époque et pour comprendre ce sujet.

Fanny Cohen Moreau : Et, est-ce qu’on pourrait regrouper les insultes dans des grandes catégories, parce que tu dis il y a l’honneur, sur la famille… Est-ce qu’il y a d’autres choses comme ça ?

Chloé Tardivel : Oui, effectivement ! Dans ma thèse, c’est d’ailleurs l’objet de la première partie de ma thèse, j’ai fait une typologie des grands actes de langage injurieux. Je traite d’abord de l’insulte, ensuite de la malédiction, de la menace et du mépris qui sont pour moi les 4 grands actes de langage injurieux qu’on retrouve dans les procès pour injure verbale.

Fanny Cohen Moreau : Attends ! Ça veut dire que insulte et injure, c’est pas la même chose ?

Chloé Tardivel : Non !

Fanny Cohen Moreau : Ah bon ?

Chloé Tardivel : Et là, on approche quelque chose d’intéressant. Dans les procès-verbaux que j’ai étudiés, le terme latin qu’on retrouve pour qualifier juridiquement ce qu’on appellerait aujourd’hui des actes de violences verbales, c’est le terme de paroles injurieuses, verba injurusa, parce que le terme d’injure renvoie en fait au droit romain, et donc, en terme de justice, on est à Bologne qui est l’université de droit par excellence, donc c’est le terme de paroles injurieuses qui est retenu parce que le terme d’insulte, qui existe d’ailleurs dans les procès que j’ai pu étudier, insultus, va désigner en fait des actes physiques, alors, non pas de violence physique, de faire insulte à quelqu’un c’est, par exemple, se mettre en travers de son chemin, tu vois c’est le contraindre physiquement. Et la synonymie qu’on connaît actuellement entre injure et insulte va intervenir à la toute fin de la période médiévale, au XVIe siècle plus particulièrement. Mais en tout cas, dans les sources que je lis moi au XIVe siècle, il y a une nette distinction entre insulte et injure verbale.

Fanny Cohen Moreau : Et quelles sont les injures les plus étonnantes que tu as pu rencontrer dans les sources ?

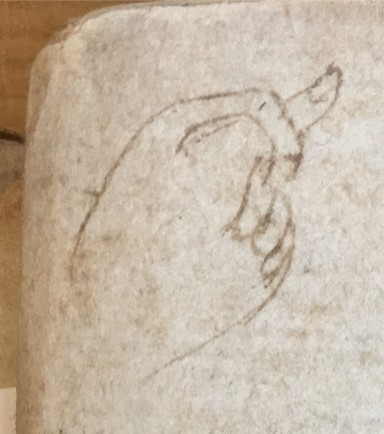

Chloé Tardivel : Alors, les injures les plus étonnantes, ce sont les expressions de mépris. En fait, j’ai découvert, ça m’a pris du temps d’ailleurs à les comprendre, parce qu’il faut savoir que les sources que j’ai consultées, le procès-verbal est en latin, mais la particularité des procès pour paroles injurieuses, au XIVe siècle en tout cas, c’est l’intrusion du vulgaire. Les paroles injurieuses sont rapportées par les notaires eux-mêmes, principalement en langue vernaculaire…

Fanny Cohen Moreau : … donc la langue que parlaient les gens quoi en fait…

Chloé Tardivel : … voilà…même s’il y aurait, là aussi, des critiques à faire sur la transcription de l’injure par les notaires. Et donc, les expressions les plus étonnantes, que je ne pensais pas trouver, sont celles de « con qui t’a chié, con qui t’a ensanglanté », qui sont donc des expressions idiomatiques de mépris. J’ai pu remarquer, en les mettant en contexte parce que parfois les procès-verbaux sont plus détaillés et nous renseignent sur les contextes d’énonciation et on comprend que c’est une parole qui était proférée, enfin une expression idiomatique proférée, en réponse à une injure reçue mais pas uniquement une injure verbale mais une injure aussi physique. Et voilà, ce qui m’avait vraiment marquée c’est notamment cette expression, mais il y en a aussi…

Fanny Cohen Moreau : Tu peux la redire, c’est quoi ?

Chloé Tardivel : Ouais… con qui t’a chié. Donc, le con, c’est un terme vulgaire pour désigner la vulve ou « con qui t’a ensanglanté ». Dominique Lagorgette parle d’insulte par ricochet, Evelyne Larguèche, qui est anthropologue, parle de injure référentielle, parce que finalement tu injuries non seulement la personne qui est en face de toi, ce qu’on appelle l’injuriaire, mais tu vas injurier aussi, enfin tu vas injurier clairement la mère par con qui t’a chié, con qui t’a ensanglanté, donc c’est un système injurieux triangulaire où tu as trois personnes qui sont concernées : la personne qui injurie, la personne qui reçoit l’injure et la personne qui est objet de l’injure. Et, je voulais te dire autre chose sur, notamment, sur les expressions de malédiction. La malédiction qui est un acte de langage qui, aujourd’hui, a presque disparu, en tout cas dans les sociétés occidentales…

Fanny Cohen Moreau : … ou alors qui est moqué…

Chloé Tardivel : qui est moqué, voilà, qui est vu comme quelque chose de désuet, alors que, à l’époque, en tout cas à Bologne, c’est un acte de langage très commun. On maudit très facilement et d’ailleurs, d’un point de vue de la justice, c’est bien catégorisé comme un délit de parole injurieuse et pas comme un délit de blasphème qui ferait l’objet d’un autre système de condamnation. Et les expressions de malédiction qui reviennent régulièrement à Bologne, mais pas seulement, j’ai pu observer également en Toscane, en Vénétie, finalement dans ce qu’on appellerait aujourd’hui l’espace nord central de l’Italie, est bien c’est l’expression « que te vienne, que te naisse le ver coquin ». Tu vas tout de suite me demander Fanny…

Fanny Cohen Moreau : … qu’est-ce que c’est que ça ? (rires)

Chloé Tardivel : je te connais, mais qu’est-ce que « le ver coquin » ? Et bien, le ver coquin à l’origine c’est une maladie animale, en italien c’est il verno cane, qui est composé de vermis et cane, et donc, ce sont des vers intestinaux qui étaient supposés ensuite parvenir au cerveau et qui rendaient en fait la bête, l’animal complètement fou, ça lui provoquait le tournis. Donc, tu vois, augurer à quelqu’un que lui vienne ou lui naisse le vermo cane, c’était symboliquement lui enjoindre d’aller au diable, de devenir fou et la folie au Moyen Âge est un des pires fléaux, un des pires maux. J’ai été très surprise par toutes ces expressions et il y en a plein d’autres en fait. Toutes les expressions de malédiction sont construites autour de souhaiter à quelqu’un d’avoir une maladie, une maladie mortelle. Donc là, je te citais le ver coquin, mais par exemple, on a le « que te naisse ou que te vienne le feu de Saint-Antoine »…

Fanny Cohen Moreau : … qu’est-ce que c’est que ça ? Non, je ne connais pas… (rires)

Chloé Tardivel : … le feu de Saint-Antoine c’est ce qu’on appelle l’ergotisme, ça va te provoquer en fait des sensations de brûlures et en fait ça va entraîner la mort. On a aussi « que te naisse ou que te vienne l’estranglion » (rires), qui est en fait une angine, à la base animale, donc c’est en gros l’angine des chevaux, où la bête finit elle aussi par mourir parce qu’elle ne peut plus respirer. Donc, là aussi, on souhaite à la personne de…

Fanny Cohen Moreau : C’est très physique les malédictions !

Chloé Tardivel : C’est extrêmement physique. Voilà, j’ai développé une interprétation anthropologique parce que tu vois, la malédiction va venir neutraliser la personne dans, ce qu’on appellerait, sa force vitale, le fait de parler, le fait de souhaiter à quelqu’un d’avoir cet estranglion, c’est le fait d’attaquer les organes de la phonation, de ne plus pouvoir parler. Et je voulais te préciser, parce que ça c’est quelque chose qui m’a énormément étonnée, c’est que les individus auguraient le mal, proféraient des malédictions mais souvent dans des lieux précis du corps. Donc, « que te vienne », par exemple « le ver coquin dans la gorge, sur la langue » et le plus intéressant pour les femmes, « que te vienne le ver coquin dans le con, dans la vulve ». Donc, il y a cette idée, tu vois, d’un développement, d’un déploiement du mal dans une partie précise du corps de la personne.

Fanny Cohen Moreau : Parce que quand on pense malédiction et Moyen Âge, on pense, alors que c’est une rumeur, on n’est pas sûr, tatati, tatatin, à la malédiction des Rois maudits qu’aurait proférée donc Jacques de Molay, le templier qui a été brûlé par Philippe le Bel, bref, c’est très compliqué, on en a parlé dans Super Joute Royale (allez voir ça !), comme quoi il aurait maudit le roi de France et le pape et, effectivement, ben il se trouve que le pape est mort un mois après, que le roi de France, tous ses fils n’ont pas eu d’enfant. Donc là, ce genre de malédiction sur les générations, est-ce que tu en as toi aussi ?

Chloé Tardivel : Alors non, je n’ai pas de malédiction sur des générations, en tout cas, je n’en ai pas trouvé à Bologne, peut-être que je vais en trouver, mais peut-être que ça existe ailleurs dans d’autres communautés linguistiques, mais en tout cas à Bologne, je n’en ai pas trouvé. Je n’ai pas trouvé non plus de malédiction sur les parents, par exemple : « je maudis ta mère » ou « je maudis ton père ». Comme je te disais, j’ai trouvé des malédictions vraiment sur la personne même, des malédictions autour de la maladie, mais je sais qu’il a pu exister dans d’autres communautés linguistiques, par exemple notamment dans les Marches, des malédictions paternelles ou maternelles, justement « maudit ta mère ». Et c’est souvent, tu vois, la mère en fait qui est maudite, la mère qui a engendré, « le con qui a ensanglanté”, “le con qui a chié », finalement l’individu qui est en face de toi.

Fanny Cohen Moreau : Et, est-ce qu’on a aussi des différences dans les injures du point de vue social, est-ce qu’on trouve les mêmes injures selon qu’on est entre personnes, plutôt des marchands un peu riches ou des paysans ? Est-ce que tu as aussi une typologie sociale de l’injure ?

Chloé Tardivel : Ah, tu vois c’’est ma grande question. Et c’est vraiment très intéressant que tu me poses cette question-là, parce que, forcément, je me suis posée cette question-là. Mais c’est très difficile de le percevoir dans les sources en fait, parce que, à la fin de ma thèse, j’ai pu enquêter dans les brouillons notariaux et j’ai compris, en fait, le polissage qu’opéraient les notaires dans la retranscription de l’injure.

Fanny Cohen Moreau : … ahhhhhhhh…

Chloé Tardivel : Si tu veux, une espèce de normalisation, une transcription vers une injure standard. Donc, en fait, on perd au passage certainement des nuances sociales, même du point de vue dialectal.

Fanny Cohen Moreau : Alors on voit que oui, c’est un biais en fait… L’histoire est juste racontée par quelqu’un.

Chloé Tardivel : Oui. Alors c’est pour ça qu’il faut vraiment étudier tout le circuit documentaire de la parole injurieuse et de comprendre, en fait, ce que le procès-verbal que je vais lire qui est au bout de la chaîne documentaire, et bien, au préalable, il a fait l’objet de censure, on peut parler de censure de la part des notaires, parce que pour les notaires médiévaux, ce qui est le plus important, dans le but de pénaliser, c’est avant tout de retranscrire le sens même de l’injure. Si c’est une injure de caractère sexuel, peu importe finalement les mots tels qu’ils ont été prononcés. Ce qui importe avant tout, c’est de mettre dans le procès-verbal que finalement la personne a traité cette femme de « sale putain » et ça suffit parfois.

Fanny Cohen Moreau : Mais c’est plutôt, oui, on veut mettre des catégories plutôt que du sens.

Chloé Tardivel : Oui ! Par contre, quand j’ai pu enquêter dans les brouillons notariaux, c’est d’une richesse incroyable, parce que là, on a parfois des dialogues, des injures très longues qui font plusieurs lignes, donc c’est vraiment passionnant. Mais, au-delà de ça, au-delà de cette normalisation de la langue injurieuse par les notaires, et bien, comme je te disais, on peut, toutefois, saisir les grands thèmes injurieux de l’époque, les grandes typologies d’injure, insulte, malédiction, menace, mépris, en tout cas, c’est ce qui faisait sens pour les individus, pour la communauté linguistique de l’époque.

Fanny Cohen Moreau : Et alors bon ça c’est une question qu’on m’a posée sur le discord de Passion Médiévistes, d’un auditeur qui s’appelle Cefou, que je salue. Est-ce qu’il y avait des insultes géographiques ? Alors bon là, tu étudies surtout des personnes à Bologne, mais voilà, comme on dirait « espèce de Marseillais » ou « espèce de Parisien », ou quoi, est-ce qu’il y avait ça aussi ?

Chloé Tardivel : Alors oui, c’est d’un point de vue de l’identité. C’est un des critères qui peut disqualifier par exemple quelqu’un. Alors, à Bologne, je n’ai pas beaucoup d’insultes géographiques. J’ai quelques… alors les seules insultes que j’ai trouvées c’est « sale Milanais », parce qu’ à un moment donné, Bologne est gouvernée par les Visconti, donc qui sont les seigneurs de la ville et qui habitent à Milan. Et donc, il est mal vu, à cette période, d’être Milanais. En tout cas, ça peut être un point de disqualification pour les hommes. Par contre on a aussi, alors ça, je ne l’ai pas observé à Bologne, mais je sais que ça existe dans d’autres sources et notamment dans les Marches, l’insulte de « sale Albanais », parce que…

Fanny Cohen Moreau : … pourquoi ?…

Chloé Tardivel : … parce que il y a une communauté, donc la région des Marches est située actuellement en-dessous de l’Emilie-Romagne, sur la côte Adriatique, et donc, dès l’époque médiévale, il y a des communautés albanaises, encore aujourd’hui il y a des communautés albanaises. Donc, en fait, dès le Moyen Âge, on insulte quelqu’un de « sale Albanais » ou « sale Albanaise », au féminin, ça existe. Donc, le travail que j’ai fait sur Bologne, il vaut pour Bologne, pour cette communauté linguistique, mais il y a vraiment intérêt et matière, en fait, à multiplier les études locales, localisées, pour comprendre, encore une fois, ce qui était important, ce qui faisait sens pour les individus de l’époque.

[Extrait : Kaamelott, Livre II, Episode 14, Les Classes de Bohort]

Fanny Cohen Moreau : Et quelles sont les sanctions pour quelqu’un qui est condamné suite à un procès pour injure ?

Chloé Tardivel : Alors, quand tu lis les statuts communaux, comme je te disais qui sont les lois, donc les articles de lois, et bien les sanctions sont toujours pécuniaires.

Fanny Cohen Moreau : … ah ouais ?…

Chloé Tardivel : …Oui ! C’est l’argent. Mais dans les faits, et ça a été un casse-tête pour moi, il y a peu finalement de condamnations pénales effectives. C’est-à-dire qu’il est important, justement d’un point de vue de l’honneur, de venir porter plainte si on a été injurié. Mais les individus vont arrêter ensuite le procès, l’accusateur va souvent, de lui-même, renoncer à sa plainte, certainement, et on le sait, l’historiographie l’a montré, il y a eu des modes de règlement infra-judiciaire…

Fanny Cohen Moreau : … oui, bon en mode, bon allez hop je te file ça et tu retires ta plainte…

Chloé Tardivel : Voilà, mais tu vois, c’est « je défends mon honneur quand-même, je vais aller porter plainte, je vais montrer que tu m’as injurié et que publiquement, toute la communauté va savoir que tu m’as injurié, que je défends mon honneur, je défends mon honneur par le système judiciaire ». Donc, finalement, il y a peu de peines effectives. Et pourquoi je te disais que c’était un casse-tête, parce que parfois les procès, dans le procès pour injure verbale, il y a aussi des actes de violences physiques, et donc, une fois que la sentence est donnée, on ne sait pas combien de sous ou de livres ont été comptabilisés pour les actes injurieux et combien pour les actes de violence physique à proprement dit.

Fanny Cohen Moreau : Finalement, on va très peu en prison au Moyen Âge et là non plus, c’est ça ?

Chloé Tardivel : Alors, on peut aller en prison au Moyen Âge, par exemple, quand on a des dettes… (rires)…ça, je renvoie aux travaux de Julie Claustre. En fait, tu vas en prison quand tu n’as pas la possibilité, la capacité d’avoir ce qu’on appelle des garants. Donc, c’est souvent, par exemple, des personnes qui sont justement disqualifiées d’un point de vue social, par exemple, des prostituées, le temps de l’instruction, du procès, le temps de l’affaire, elles vont en prison. Donc, j’ai quelques cas, oui par exemple, pour des cas d’injure verbale où elles sont allées en prison mais parce qu’elles n’ont pas pu fournir des garants judiciaires le temps de l’instruction. Tu sais, la prison médiévale n’est pas la prison d’aujourd’hui.

Fanny Cohen Moreau : Et si je reviens juste sur un truc très intéressant que tu as dit tout à l’heure… bon tu dis plein de trucs intéressants bien sûr… (rires), mais sur le côté, effectivement, tu as étudié les insultes et les injures des hommes et des femmes, là c’est aussi un nouveau pan de l’histoire, de l’historiographie de se pencher aussi sur cette histoire des femmes qui a peut-être été mise un peu de côté pendant très longtemps.

Chloé Tardivel : Oui. Ce qui m’a intéressée dans mon sujet de thèse, c’est de, effectivement, de comprendre les injures qui ont été proférées envers les femmes et envers les hommes mais de savoir ce que proféraient les femmes et les hommes. Et tu vois, du point de vue de l’historiographie, quand j’ai débuté ma recherche, un historien avait écrit que, ben, les femmes avaient un rapport déficitaire à la langue injurieuse.

Fanny Cohen Moreau : Ça veut dire quoi ?

Chloé Tardivel : Je vais t’expliquer. Il avait dit que, justement, les femmes étaient incapables de maudire, enfin, en tout cas, il ne l’avait pas trouvé dans les sources. Il n’avait trouvé que des actes de malédiction au masculin. Même chose, que les femmes, et bien, faisaient preuve de moins d’inventivité lexicale et ce qui est complètement faux. Quand tu fais justement une analyse sérielle, donc c’est-à-dire, année après année, jour après jour dans les registres de la justice pénale, tu rencontres aussi bien des actes injurieux proférés par les femmes et notamment les femmes, je le redis, maudissent au Moyen Âge, elles maudissent des hommes, elles maudissent des femmes également. Mais, proportionnellement, on les voit moins dans les sources, donc c’est pour ça, l’intérêt de faire un travail de longue haleine, sur 70 ans d’archives, pour les voir vraiment pleinement.

Fanny Cohen Moreau : Et Chloé, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au cours de ta thèse ?

Chloé Tardivel : Alors je crois que la première difficulté, ça a été de comprendre le système judiciaire et de savoir comment fonctionnait la justice au Moyen Âge. Ca, ça a été une difficulté intellectuelle. Et après, une des difficultés, ça a été de comprendre finalement ce que je lisais, parce que c’est intéressant, bien sûr de repérer des procès pour paroles injurieuses mais ensuite, il faut les comprendre. Comme je te disais, à partir, notamment, de la seconde moitié du XIVe siècle, les notaires rapportent l’injure en langue vernaculaire. Donc, on est dans un bolonais qui n’est pas encore normalisé. Donc, j’ai énormément travaillé avec l’archiviste de Bologne, et chose amusante, c’est que les italophones, les Italiens et Italiennes d’aujourd’hui, ne comprennent pas forcément le bolonais de l’époque. Et donc, en fait, c’est même moi qui suis, alors bon, je parle italien mais je ne parle pas le bolonais et j’ai pu comprendre, en fait, certains mots en contexte parce que je les avais déjà trouvés dans un procès auparavant et donc, en les comparant, j’ai pu identifier le sens de ce mot. Oui, donc la maîtrise de la compréhension de la langue, de la langue vernaculaire de l’époque a été l’une des difficultés. Mais voilà, avec une bonne archiviste sous le coude, on y arrive. Ensuite, ça a été de traiter toute cette masse documentaire parce que j’ai pris des milliers et des milliers de photos et donc, je me suis posée la question, méthodologiquement parlant, comment je vais analyser, analyser tout ça. Et je vais faire la pub de ce super logiciel Tropy qui est un logiciel de gestion de photos d’archives qui m’a beaucoup aidée. C’est un logiciel de classement et de faire un item / un procès, parce que un procès pour moi c’est plusieurs photographies puisque je prends à chaque fois le folio, recto-verso, et donc ça m’a permis, et bien, de classer et ensuite de pouvoir interroger et de retrouver, par exemple, si je cherchais telle insulte, je pouvais savoir que c’était dans tel et tel procès que j’avais moi-même daté.

Fanny Cohen Moreau : Tu peux redire le nom du logiciel ?

Chloé Tardivel : Tropy, T R O P Y

Fanny Cohen Moreau : Et ta thèse elle a duré combien de temps ?

hloé Tardivel : Ma thèse a duré 4 ans, d’ailleurs c’est la date que je m’étais fixée en m’inscrivant en thèse. Et puis le Coronavirus est arrivé par là aussi…

Fanny Cohen Moreau : … oui…

Chloé Tardivel : … ben oui… ça aussi s’invite dans nos recherches et voilà et ça a un peu précipité l’écriture de la thèse puisque j’étais en milieu de troisième année. Donc voilà, j’ai commencé l’écriture…

Fanny Cohen Moreau : … tu avais déjà fait toute la partie recherche…

Chloé Tardivel : … voilà, par contre, j’ai été chanceuse sur ce point-là, j’avais déjà toutes mes archives et toutes mes photos, donc oui, j’avais largement de quoi faire, même si, quand j’ai commencé, je croyais qu’il fallait encore que j’aille en archives, que je n’avais pas encore assez dépouillé et que je n’allais pas pouvoir tout analyser, mais j’avais largement de quoi faire.

Fanny Cohen Moreau : Et est-ce que tu as pu bénéficier d’un contrat doctoral pour financer ta thèse ou est-ce que tu as dû faire un travail à côté ?

Chloé Tardivel : Non. J’ai bénéficié d’un contrat doctoral de l’université de Paris, anciennement Paris VII, qui a été prolongé de 4 mois à cause de la situation sanitaire. Donc, j’ai terminé quelques mois au chômage, mais c’est un choix que j’ai fait, en conscience. Je regrette pas parce que ça m’a permis de terminer vraiment en 4 ans. J’ai pas pris de poste d’ATER pour ma 4ème année de thèse…

Fanny Cohen Moreau : … de prof de, ATER c’est…

Chloé Tardivel : … ATER, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, le poste que j’occupe actuellement à l’université de Nice.

Fanny Cohen Moreau : C’est prof intérimaire si on veut ?

Chloé Tardivel : Ouais… (rires Fanny). En fait si tu veux, c’est un poste de MCF, de maîtresse de conférences, ou maître de conférences, sans avoir vraiment le salaire, mais voilà, on enseigne 192 heures, ce qui est énorme, parce que 192 heures, c’est juste le temps de présentiel que tu es, que tu as, pardon, dans tes cours, mais tu as tout le temps de préparation. Donc, c’est vrai, de combiner, et ce que font d’ailleurs beaucoup de doctorants et de doctorantes pour terminer leur thèse, pour être financés, parfois il faut faire des ATER et c’est beaucoup de travail et…

Fanny Cohen Moreau : … et encore, il y a parfois pas assez de postes pour tout le monde aussi…

Chloé Tardivel : … oui… effectivement, effectivement. Ce sont des postes, souvent en plus ils privilégient les personnes qui ont le concours, soit le CAPES ou soit l’agrégation, donc c’est vrai que…

Fanny Cohen Moreau : … qui sont aussi des concours difficiles à avoir…

Chloé Tardivel : … qui sont aussi des concours difficiles, difficiles à avoir… Donc, voilà pour ma situation.

Fanny Cohen Moreau : Et comment tu te sens depuis la fin de ta thèse, au moment où on enregistre, ça fait quoi, à peu près 6 mois que tu as soutenu ?

Chloé Tardivel : Ouais… (rires)

Fanny Cohen Moreau : Comment tu te sens maintenant ?

Chloé Tardivel : Ben moi je me sens bien… J’ai… Ouais… C’est un…

Fanny Cohen Moreau : Tu as l’air détendue…

Chloé Tardivel : Ouais… C’est un soulagement. C’est peut-être parce que je suis à l’université de Nice maintenant…

Fanny Cohen Moreau : Ahhhhh…

Chloé Tardivel : Et que je vois le soleil tout le temps (rires), après de longs mois dans l’obscurité à écrire ma thèse. Non, je me sens soulagée, je me sens fière de moi. L’écriture a été un moment difficile, je pense que l’écriture d’une thèse est difficile en soi. Mais l’écrire en temps de confinement, avec tout ce qu’on entend, ça a été, psychologiquement, très très difficile. Donc, c’est un vrai soulagement pour moi, mais aussi pour ma famille, pour mes proches (rires)… parce que on l’a vécu ensemble cette dernière épreuve.

Fanny Cohen Moreau : C’est vraiment là le cliché de : « Oh ! Ta thèse, ta thèse… ». Elle était tout le temps dans toutes les conversations j’imagine…

Chloé Tardivel : Oui, elle est en toi, elle est dans tes rêves, dans tes cauchemars peut-être. Ouais, tu dors avec, tu manges avec. Donc, c’est pour ça que c’est bien, c’est important de savoir terminer, terminer une thèse et pour moi, je suis contente d’avoir réussi l’objectif de la terminer en 4 ans.

Fanny Cohen Moreau : Donc, maintenant là, depuis que tu as fini, donc tu disais, tu es ATER à l’université de Nice, comment ça se passe ?

Chloé Tardivel : Ça se passe très bien !

Fanny Cohen Moreau : Tu fais quoi comme cours en ce moment ?

Chloé Tardivel : Alors là, tu vois, on est en avril, donc les cours sont terminés, sont déjà terminés…

Fanny Cohen Moreau : … ah oui !

Chloé Tardivel : Mais, j’enseigne, j’ai enseigné de la L1 jusqu’au master MEEF. J’ai aussi donné des cours à mes futurs collègues…

Fanny Cohen Moreau : Le master MEEF c’est pour les personnes qui veulent ensuite…

Chloé Tardivel : … voilà, qui préparent le concours du CAPES, tu vois. De la L1 jusqu’à ce niveau-là. Et donc, j’ai donné des cours classiques d’histoire médiévale. J’ai pu donner aussi des cours d’histoire du genre, au niveau master.

Fanny Cohen Moreau : Et ça t’a plu ?

Chloé Tardivel : Ouais… Énormément ! J’adore l’enseignement ! (rires) J’adore transmettre et de montrer aussi un autre Moyen Âge, un Moyen Âge fait d’hommes et de femmes, de toujours, même dans mes cours d’initiation à l’histoire du Moyen Âge, de toujours avoir cette attention pour l’histoire du genre.

Fanny Cohen Moreau : Et, quelles seraient tes envies pour le futur ? Est-ce que tu aimerais continuer la recherche ? Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter ?

Chloé Tardivel : Ohhh… Merci Fanny ! (rires) Qu’est-ce qu’on peut me souhaiter ? C’est, bien-sûr, de continuer et je vais continuer. J’ai ce projet de continuer encore dans les archives de Bologne et d’aller fouiller, d’aller enquêter dans ces brouillons notariaux dont je te parlais, qui sont en fait une mine d’or sur le parler vernaculaire, et donc voilà, mon projet de recherche post-doctoral va porter sur ce type de sources qui, en fait, ont été très très peu exploitées et en fait, pour Bologne, n’ont jamais fait l’objet d’une analyse sérielle, donc c’est-à-dire sur un temps long. Donc, je vais aller fouiller ces brouillons notariaux pour le XIVe et le XVe siècles.

Fanny Cohen Moreau : En plus, dans un cadre sympa si j’ai compris, non ?

Chloé Tardivel : Oui (rires). Je vais avoir la chance et l’honneur d’être membre de l’Ecole française de Rome. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, l’École française de Rome c’est un institut de recherche en histoire, en archéologie et plus généralement, en sciences sociales. Il faut savoir que l’École française de Rome accueille des boursiers et des boursières pendant leur doctorat. Donc, en fait, toute personne qui fait une thèse sur l’Italie, que ce soit l’Italie antique, médiévale, moderne, contemporaine, peut demander des bourses d’étude d’un mois, pendant leur doctorat, et puis ensuite, une fois la thèse terminée, postuler pour un poste de membre et donc là, on est des chercheurs et chercheuses à plein-temps.

Fanny Cohen Moreau : Donc, là, tu as signé quoi en fait ? Un CDD… ?

Chloé Tardivel : Non. Alors c’est un CDD, un CDD d’un an renouvelable 3 fois, donc potentiellement jusqu’à 3 années de post-doc, ce qui est assez incroyable parce que dans le monde de la recherche, actuellement, en histoire médiévale, c’est très difficile d’avoir cette opportunité de travail. Et, je dois dire en plus, l’École française de Rome se trouve dans le palais Farnèse à Rome, je ne sais pas si tu connais Fanny ?

Fanny Cohen Moreau : Pas du tout, mais ça fait rêver…

Chloé Tardivel : Oui… ça fait rêver. C’est où se trouve d’ailleurs l’ambassade de France et donc c’est un palais magnifique, voilà, avec vraiment des conditions de travail incroyables, avec une bibliothèque… un rêve ! (rires)

Fanny Cohen Moreau : Oui, donc là, tu vas être payée pour faire des recherches et tu n’as pas de contrepartie, de donner des cours ou pas ?

Chloé Tardivel : Alors, on n’a pas de cours. On peut intervenir, si on le souhaite, dans ce qu’on appelle les lycées Esabac, qui sont les lycées franco-italiens où les élèves préparent un double-bac franco-italien, mais non, globalement, on a des missions, on est chercheurs et chercheuses à plein-temps. Après, on a des obligations scientifiques d’animer la vie scientifique de l’Ecole française de Rome, on a un séminaire de lecture, on doit, voilà, proposer des colloques, des journées d’étude, donc de faire un boulot à plein-temps et de faire vivre cette belle institution.

Fanny Cohen Moreau : Ben, j’espère que ça se passera bien… (rires)

Chloé Tardivel : Oui… Viens me voir à Rome !

Fanny Cohen Moreau : Ah ben, pfff… Oh là là, j’aimerais bien… (rires). Je ne suis jamais allée à Rome. Bon écoute, je sais quoi faire l’année prochaine, je vais venir te voir… Alors, Chloé, pour finir, ben justement, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu’un qui voudrait travailler, ben soit sur des sources judiciaires, soit sur l’Italie en général ?

Chloé Tardivel : Et bien, mon conseil, c’est de, d’être ami avec les archivistes (grands éclats de rire)… Non, mais c’est vrai parce que il faut savoir être bien entouré quand on est en archives, de pas avoir peur de demander de l’aide aux archivistes. Je ne connais pas les archives en France, mais les archives italiennes, en tout cas, celles que j’ai pu observer à Bologne, il y a un côté un peu « grande famille », c’est-à-dire que les archivistes sont là vraiment pour aider les jeunes chercheurs et chercheuses, même les chercheurs et chercheuses confirmés. Et donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter parce que en arrivant aux archives, on a vite le sentiment d’être perdu.Comme je te disais, ça a été ma première difficulté de comprendre toutes ces séries archivistiques qui, en fait, à l’époque correspondait à un grand fonds d’archives qui était uni et actuellement il est réparti dans différentes séries et différentes boîtes d’archives. Donc, voilà, mon conseil c’est de vraiment s’entourer, s’entourer des bonnes personnes, poser des questions, ne pas avoir peur et de s’amuser… (rires)… parce que le cadre est agréable et bienveillant.

[Générique]

Fanny Cohen Moreau : Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l’injure au Moyen Âge, sur l’Italie au Moyen Âge, sur Bologne au Moyen Âge. Donc, merci beaucoup Chloé, c’était vraiment passionnant. Et ben, bonne continuation pour toute la suite…

Chloé Tardivel : Merci à toi, Fanny, et voilà, moi je reste disponible aussi pour toute question.

Fanny Cohen Moreau : Donc, s’il y a des gens qui ont des questions, je pourrai te transmettre.

Chloé Tardivel : Ouais ! Parce que, il y a beaucoup de travail encore à faire…

Fanny Cohen Moreau : Ahhhh….

Chloé Tardivel : … donc, si ça a pu faire naître des vocations, il y a des beaux sujets de master et même encore de thèse qui peuvent être faits, alors peut-être pas sur Bologne (rires), mais sur d’autres villes, sur d’autres communautés linguistiques…

Fanny Cohen Moreau : Et bien, le message est passé… Donc, vraiment, n’hésitez pas. Et d’ailleurs, ben si vous voulez en savoir plus, il y aura un article sur le site passionmedievistes.fr qui accompagnera ce podcast comme pour chaque épisode avec des références, on vous mettra plein de lectures. Et d’ailleurs si vous voulez en savoir plus, alors, j’ai plein d’épisodes à vous conseiller de Passion Médiévistes. Alors sur le sujet de la langue, le rapport aux mots, j’avais fait un épisode sur, l’épisode 36 sur les langues carolingiennes. Donc là, on était un peu quelques siècles avant notre sujet du jour. Vous avez aussi un sujet sur la France anglaise, alors le titre peut paraître bizarre, mais en fait, c’est un épisode avec Maud, épisode 46, où elle avait étudié comment les Anglais étudiaient le français un peu pendant la Guerre de Cent ans. Donc, là vraiment, on est sur les mots, on est sur le langage…

Chloé Tardivel : … sur le français, langue étrangère…

Fanny Cohen Moreau : C’est ça ! Et encore ça. Et sur la justice, j’avais fait un double-épisode sur les procès de sorcellerie, donc l’épisode 21. Un épisode, 51, sur la justice à Reims au Moyen Âge. Et sur l’Italie, voilà, on a parlé de l’épisode sur les Condottiere, l’épisode, j’ai fait aussi, sur les peintres florentins. Voilà, j’en ai fait plusieurs. Je vous mettrai toute cette petite arborescence, pareil, sur le site de l’épisode. Et tant que vous êtes sur le site, n’hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de Passion Médiévistes. Je commence à en avoir fait pas mal sur plein de sujets différents. J’espère que ça vous plaira. Vous pouvez aussi aller écouter mes autres podcasts sur l’époque moderne, donc on a Passion Modernistes et sur l’antiquité, on a Passion Antiquités, toujours avec un s aussi à antiquités, sur le même format que ce que vous avez écouté aujourd’hui, mais voilà, sur ces autres périodes très riches. Et ils sont, comme ce podcast, sur votre application de podcasts préférée, j’en suis sûre.

Et je ré-enregistre la fin de cet épisode, alors, comme vous l’entendez, je ne suis plus dans le studio. En fait là, ce week-end, au moment où je sors cet épisode, je suis au Rendez-vous de l’Histoire de Blois, donc un festival centré autour de l’histoire, qui se passe à Blois, chaque année. Et je profite de la fin de cet épisode, donc, pour remercier les personnes qui soutiennent le podcast financièrement. Parce que voilà, si vous voulez vous aussi soutenir le podcast avec quelques euros par mois, vous pouvez le faire. Allez voir sur passionmedieviste.fr/soutenir. Je vous explique comment faire. Et donc, ce mois-ci, je tiens à remercier Jean-Pierre, Mickaël, Hervé, Jean-Nicolas, Maxence, Denise et Julie. Merci beaucoup à eux et n’oubliez pas que vous pouvez aussi soutenir le podcast juste en le partageant autour de vous, en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux, ça m’aide beaucoup le bouche à oreille, c’est vraiment ce qui marche beaucoup pour le podcast.

Tiens d’ailleurs, je tiens à vous remercier parce que le mois de septembre 2022 a été un record en termes d’écoutes. On a dépassé les 70 000 écoutes, tout cumulé, juste pour le mois de septembre, en fait, tous épisodes cumulés. Donc, merci beaucoup, beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Il va se passer plein de choses avec le podcast très prochainement. Je pense que je mettrai une petite pastille sonore pour l’annoncer ou en tout cas, je l’annoncerai sur les réseaux sociaux. J’ai déjà un petit peu commencé à le teaser d’ailleurs… Il va se passer des choses en novembre avec le podcast.

Et dans le prochain épisode, celui qui sortira donc mi-octobre 2022, dans le prochain épisode ce sera donc un épisode qui a été enregistré en public, à Nancy, où on a parlé de l’histoire archéologique de la ville de Nancy. J’espère qu’il vous plaira.

Salut !!!

[Extrait : Matrix Reloaded (2003)]

Merci à Patricia pour la transcription et à Mline pour la relecture !