Épisode 105 – Léa et l’alchimie au Moyen Âge

Quelles sont les réalités historiques de l’alchimie au Moyen Âge ?

Dans cet épisode 105 du podcast Passion Médiévistes, Léa Aubard vous présente ses recherches sur l’alchimie. Dans le cadre de son master Mondes Médiévaux à l’université Lumière Lyon 2, elle a réalisé un mémoire sur la représentation de l’alchimie au XVème siècle au regard de trois manuscrits sous la direction de Valérie Ronchon.

À noter que cet épisode a été enregistré le 26 octobre 2024 en public au Social Bar, et qu’il s’agit également d’une commande du palier Paladru.

Les origines de l’alchimie

Au Moyen Âge, l’alchimie est un projet qui vise à imiter, manipuler et transformer la matière. Le but ultime des alchimistes est d’accéder à la permutabilité des métaux, c’est-à-dire passer de la matière d’un métal à une autre (ex : transformer le plomb en or) grâce à la pierre philosophale.

La pratique naît en Égypte antique avec l’artisanat qui possédait à cette époque une dimension mystique chez les forgerons. Quant à la partie théorique, elle prend place avec Platon qui s’interroge sur la nature et comment l’envisager. Au XIIIème siècle, l’alchimie est considérée comme une branche subalterne de la physique. Mais suite aux échecs répétés, elle est déclassée du statut de science le siècle suivant.

L’alchimie dans les manuscrits du Moyen Âge

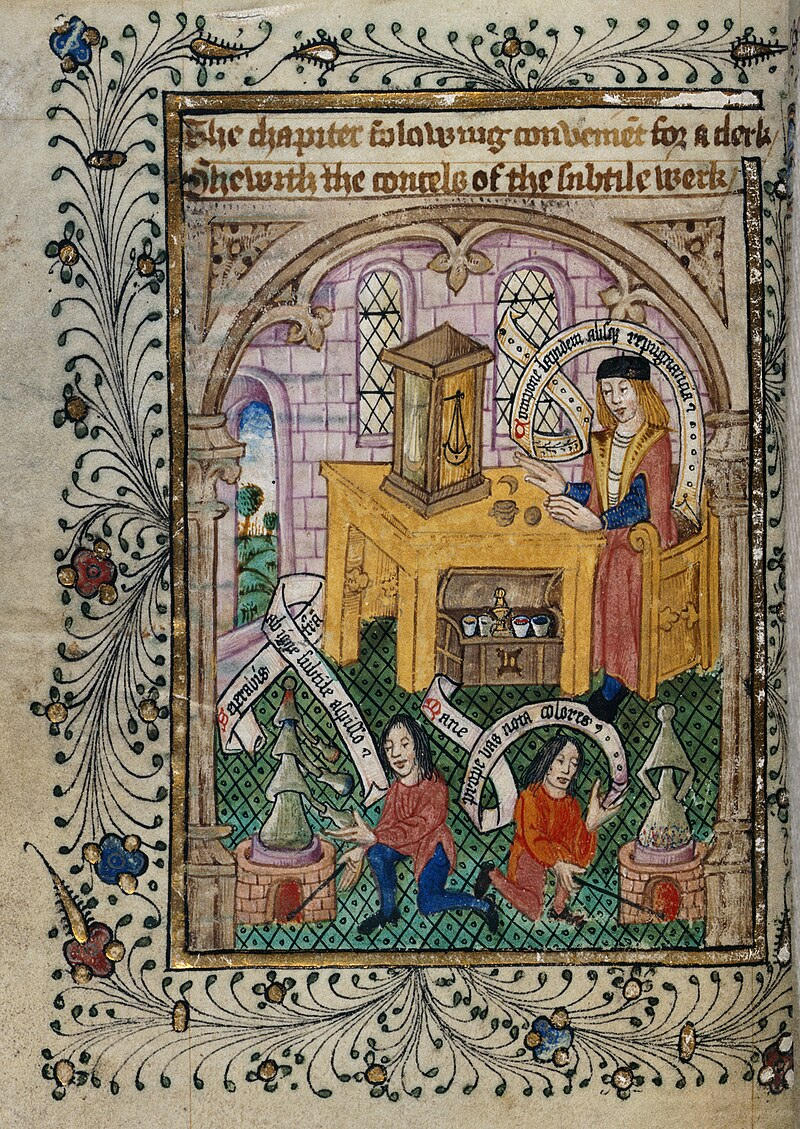

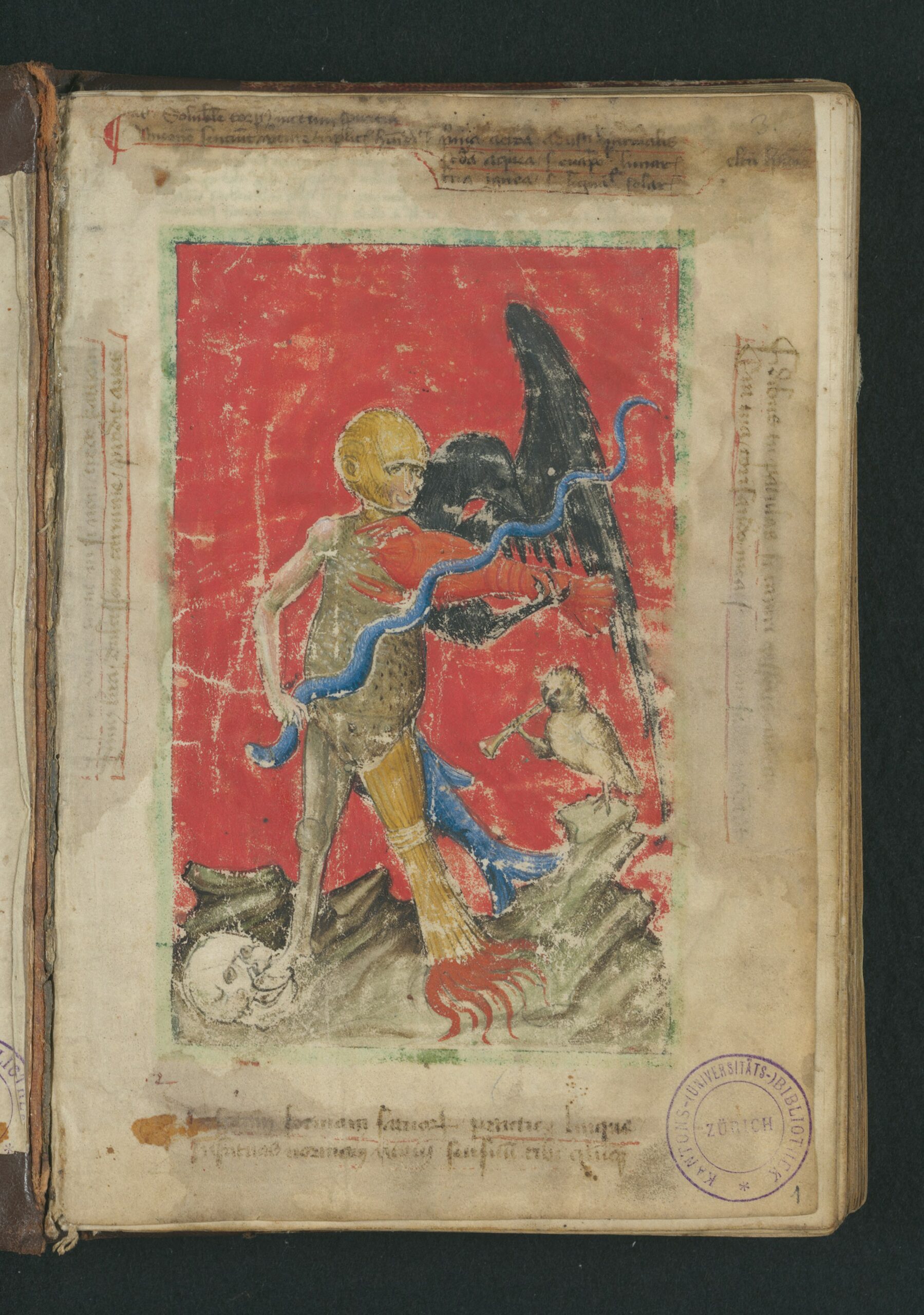

Un manuscrit alchimique médiéval est en général une composition de plusieurs textes fondateurs. Nous retrouvons des extraits de Platon, d’Aristote, des textes inédits par les auteurs du manuscrit ainsi que d’autres alchimistes. Pour son mémoire, Léa Aubard a comparé trois manuscrits afin de montrer les différences de traitement de l’image alchimique ou les points communs.

Les manuscrits :

- Le manuscrit français 7128 de la bibliothèque de l’Arsenal

- Le manuscrit Ymage de vie (ms 466) de la Wellcome Library

- Le rouleau 1 de la Bodleian Library (le premier de la série des Ripley Scrolls)

L’invitée relève que l’image alchimique est utilisée comme une métaphore pour expliquer un procédé alchimique, une recette, une philosophie. L’image ne vient pas expliquer un texte, mais le compléter. Par exemple, l’œuf alchimique, un motif présent dans les manuscrits, représenterait probablement le lieu de conception des substances. Ces métaphores sont présentes, car l’alchimie se veut herméneutique : il faut savoir accoucher du savoir, découvrir les secrets cachés derrière les images. Nous retrouvons également des motifs communs dans ces images : des végétaux, des ustensiles spécifiques à la pratique (vases, fours) , des astres (soleil, lune, planètes).

La pratique de l’alchimie au Moyen Âge

Si l’alchimie comporte une grande dimension théorique, elle est indissociable de la pratique. Ainsi, pour pratiquer la discipline, il faut savoir lire et écrire mais également avoir des moyens importants pour se procurer les ustensiles et les substances. Elle est donc réservée à une certaine élite notamment jusqu’au XIIIème siècle avant de passer à une élite plus populaire au XIVème siècle.

Nous distinguons trois types d’alchimie au Moyen Âge :

- celle de l’élixir qui sert à soigner ;

- celle des métaux qui vise la transmutation ;

- et celle de la quintessence pour élever l’âme.

Ces trois catégories s’entrecroisent, par exemple : l’alchimie de la quintessence a pour but l’élévation de l’âme et pour cela nous utilisons l’alchimie de l’élixir avec des onguents ou des plantes. Toutefois, les alchimistes connaissent les limites de la discipline, leur entreprise était de se rapprocher spirituellement de Dieu mais non de l’égaler. C’est une des raisons pour lesquelles l’Église ne condamne pas l’alchimie : les alchimistes ne cherchent pas à remplacer l’œuvre de Dieu mais à être un trait d’union dans le rapport entre l’Homme, la nature et le divin.

Les références citées par l’invité dans l’épisode :

- Le manuscrit français 7128 de la bibliothèque de l’Arsenal

- Le manuscrit Ymage de vie (ms 466) de la Wellcome Library

- Le rouleau 1 de la Bodleian Library (le premier de la série des Ripley Scrolls)

- La Table d’émeraude, texte fondateur de l’alchimie

- Timée de Platon

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

-

Illustration de l’épisode 105 sur l’alchimie par l’artiste din Boudet, Jean-Patrice et Nicolas Weill-Parot, « Être historien des sciences et de la magie médiévales aujourd’hui : apports et limites des sciences sociales », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, vol. 38, no 1, Persée – Portail des revues scientifiques en SHS, 2007, p. 199‑228.

- Calvet, Antoine, L’alchimie au Moyen âge: XIIe -XVe siècles, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, coll. « Études de philosophie médiévale », 2018.

- Calvet, Antoine, La présence du médecin alchimiste le pseudo-Arnaud de Villeneuve dans le manuscrit de la bibliothèque de l’arsenal 2872: médecine, alchimie, philosophie. Paris, 2022.

- Crisciani, Chiara et Claude Gagnon, Alchimie et philosophie au Moyen Age: perspectives et problèmes, Montréal, L’Aurore : Univers, coll. « Études médiévales », 1980, 82 p.

- Eliade, Mircea, « Forgerons et Alchimistes », Archives de Sciences Sociales des Religions, vol. 3, no 1, Persée – Portail des revues scientifiques en SHS, 1957.

- Halleux, Robert, « La réception de l’alchimie arabe en Occident », in R. Roshdi (dir.), Histoire des sciences arabes, t. III, Seuil, 1998

- Halleux, Robert, « Les Textes Alchimiques », Typologie des sources du Mouen Âge Occidental, 1979.

- Obrist, Barbara, Les débuts de l’imagerie alchimique: XIVe-XVe siècles, Paris, Le Sycomore, coll. « Féodalisme », 1982, 328 p.

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

- Kaamelott, Livre II épisode 2, « Les Alchimistes »

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Sciences & Moyen Âge – Épisode 4 : La médecine

- Jeux vidéo et Moyen Âge #4 – A Plague Tale : Innocence

- Épisode 26 – Seva et l’astrologie au XVIe siècle (Passion Modernistes)

- Épisode 21 – Maxime et les procès de sorcellerie (partie 1)

Merci à Lisa Rasamy pour la rédaction de cet article !