Épisode 25 – Bénédicte et l’artisanat féminin en Egypte ancienne (Passion Antiquités)

Découvrez comment les femmes travaillaient dans l’artisanat en Égypte ancienne !

Au micro de cet épisode de Passion Antiquités, Bénédicte Ferran présente les savoirs artisanaux des femmes de l’Egypte ancienne. Elle réalise sa thèse « “Femmes savantes » de l’Égypte ancienne : métiers et savoirs féminins de l’Ancien au Nouvel Empire égyptien (2778-1069 av. J.C.) » à Sorbonne Université sous la direction de Chloé Ragazzoli.

Dix-sept siècles d’histoire

Pour sa thèse, Bénédicte Ferran a pris le parti de choisir de larges bornes temporelles : elle étudie 17 siècles d’histoire, entre – 2700 (période de construction des premières pyramides) et -1069. L’intérêt de se pencher sur ce millénaire et demi est de voir aussi les périodes intermédiaires entre les empires : l’État disparaît, ce qui permet d’avoir de nouvelles mises en place sociales et politiques qui sont intéressantes pour étudier les femmes.

Pour ses recherches, mon invitée a également observée les zones possédant plus de documents à travers toute l’Égypte ancienne dont le tracé est similaire à celui de l’Égypte actuelle. Parmi ces lieux, il y a les villes de Louxor (connue auparavant comme Ouaset par les Égyptiens, ou Thèbes par les Grecs) et Memphis, d’anciennes capitales où se concentrent des élites qui produisent de nombreux écrits.

Les différents artisanats en Égypte ancienne

Bénédicte Ferran explique dans cet épisode que nous retrouvons les femmes dans certains artisanats. Parmi ceux où nous pouvons retrouver des femmes, elle a choisi de se concentrer sur les artisanats où les femmes sont nommées et valorisées pour leur métier. :

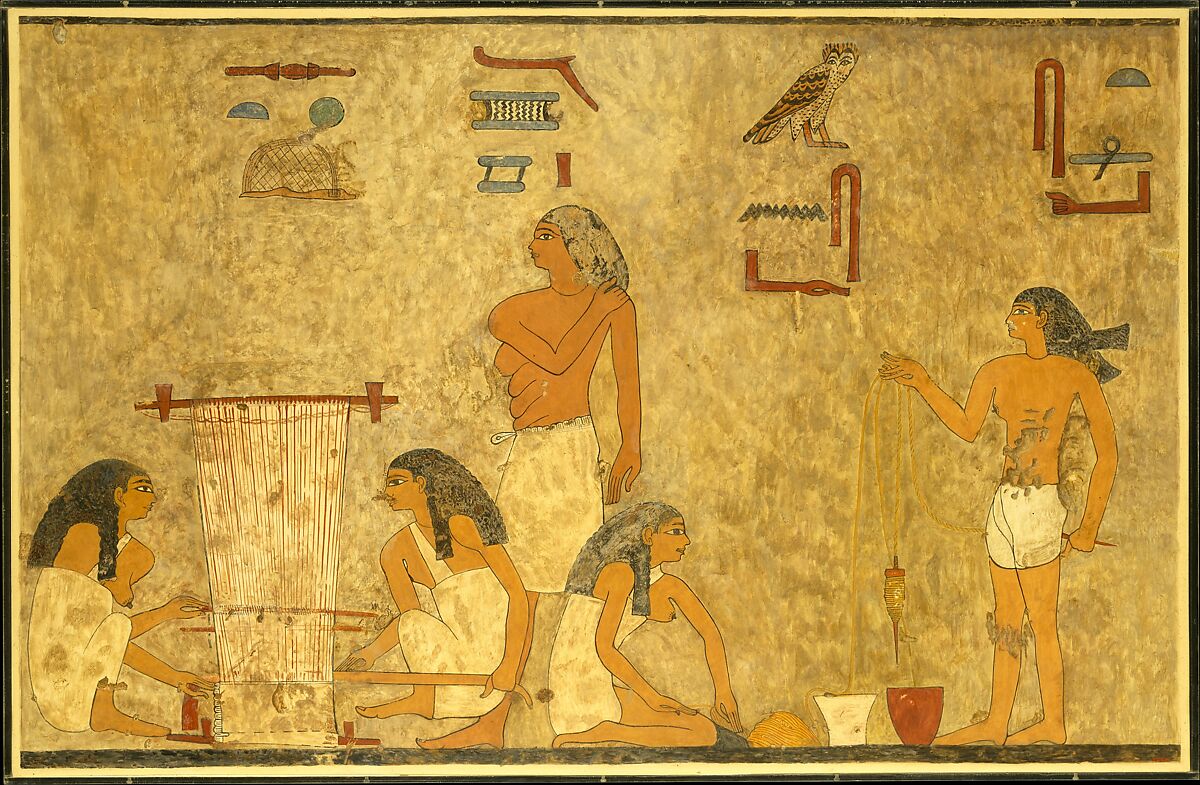

- Le tissage : durant l’Égypte ancienne, le tissu possède une place importante au sein de la société et de l’économie. Il est utilisé pour les vêtements, les emballages, les voiles de bateaux, mais également comme monnaie d’échange. A cet époque, la monnaie telle que nous la connaissons n’existe pas, l’économie marche par le troc, et le tissu constitue une sorte de proto-monnaie. Bénédicte Ferran suppose alors que comme il y a une forte nécessité de tissus, il faut une main d’œuvre conséquente et que c’est pour cela qu’on y retrouve les femmes.

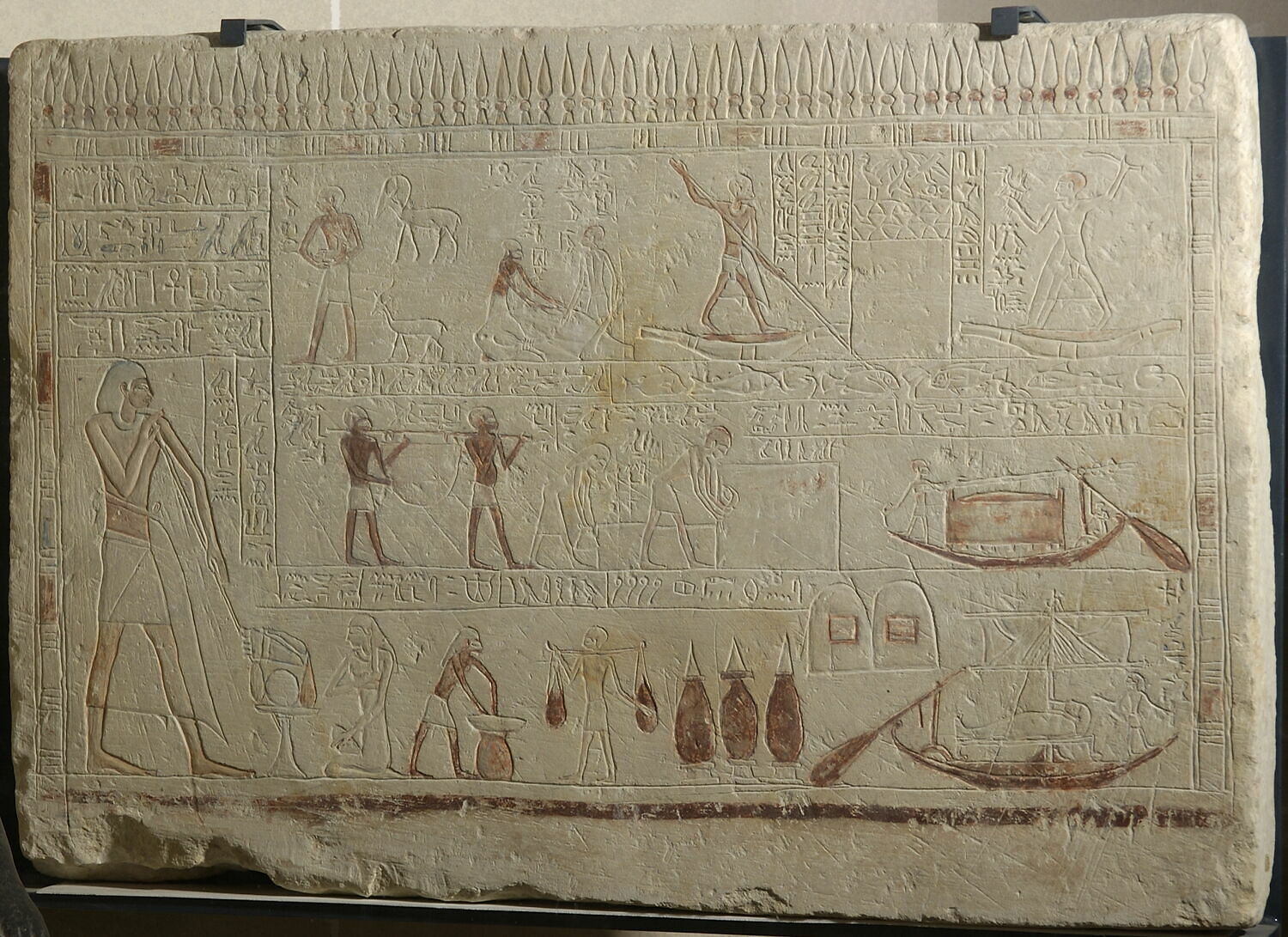

- La boulangerie et la brasserie : ce sont les aliments de base des Égyptiens et au même titre que le tissage, il y a probablement une forte demande. Nous retrouvons d’ailleurs des traces de ces denrées dans les tombeaux, et grâce à des analyses de restes, les scientifiques ont découvert que le peuple égyptien utilisait des

Ostracon représentant une danseuse acrobatique. Ostracon, XIXe-XXe dynastie, Museo Egizio de Turin, cat. 7052 céréales du même type et que la préparation se déroulait dans le même lieu.

- La danse : artisanat qui ne produit pas de denrée, cependant, des danseuses sont souvent représentées à côté des tisserandes sur les documents étudiés par mon invitée. Elles se retrouvent notamment dans les réceptions privées (exemple : les banquets) ou religieuses et représentées dans l’iconographie. La danse demande un savoir-faire pour pouvoir réaliser des mouvements amples, c’est un savoir qui a besoin d’être entraîné.

Les sources étudiées par l’invitée

Les sources de mon invitée sont essentiellement funéraires. Elle retrouve les artisanes représentées dans les chapelles des tombes (des espaces accessibles à d’éventuels visiteurs) et à l’extérieur des représentations d’images de gestes artisanaux avec des légendes qui expliquent les étapes de la pratique. Cela permet à Bénédicte Ferran d’accéder à un vocabulaire technique qu’elle peut retrouver dans d’autres documents comme les lettres, les contrats, les listes de salaires, etc…

Ces documents sont issus de lieux qui produisent de l’écrit, car réalisés par des élites. Il faut noter que ces élites ne représentent que 5 à 10% de la population de l’Égypte ancienne et que les documents comportent des biais. Ainsi, pour ses recherches, Bénédicte Ferran s’intéresse à la fois à la réalité rapportée et également à la manière, à comment sont portés ces discours, au comment parlons-nous des femmes et de leur travail ou non.

Pour accéder à ces sources, Bénédicte Ferran est allée en bibliothèque et n’a pas pu accéder à des documents originaux mais rapportés dans des articles, des ouvrages ou encore des sources numérisées. Comme elle possède une formation d’histoire, c’est surtout à travers ce type de documents qu’elle réalise ses recherches afin de les mettre face à face pour en retirer des observations.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

-

La brasseuse Seneb-in-seni au travail sur la stèle de Sénouseneret, XIIIe dynastie, stèle C18 du musée du Louvre Collection Grands Pharaons, chez Pygmalion et notamment le tome sur Ahmosis, de Christian Barbotin

- G. Robins, Women in Ancient Egypt, Cambridge, 1993

- P. Tallet, F. Payraudeau, C. Ragazzoli, C. Somaglino, L’Egypte pharaonique. Histoire, société, culture, Armand Colin, 2019

- M. Ayad, Women in Ancient Egypt : revisiting power, agency and autonomy, Le Caire, 2022

- B. Ferran, « Des acrobates en Egypte ancienne? Réflexions autour des danses-kheb », NeHeT 8, 2024, p. 81-101, article consultable en ligne

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

Merci à Lisa Rasamy-Manantsoa pour la rédaction de cet article !