Épisode 96 – Joséphine et les Monts du Cantal au Moyen Âge

Comment le pastoralisme a-t-il influencé la vie dans les Monts du Cantal à la fin du Moyen Âge ?

Joséphine Moulier est au micro de l’épisode 96 du podcast Passion Médiévistes. Agrégée d’histoire, l’invitée de cet épisode est aussi doctorante en Histoire médiévale à l’Université Clermont Auvergne, où, sous la direction de Ludovic Viallet et de Nicolas Carrier. Elle rédige une thèse intitulée “Le droit aux montagnes. Communautés et pastoralisme dans les Monts du Cantal (fin XIIe-début XVIe siècle)”. Parcourez le sujet monographique de Joséphine Moulier, qui vous parle de ses recherches sur tous les aspects de la vie rurale, pastorale et montagnarde du territoire des Monts du Cantal. À noter que cet épisode a été enregistré en public à la Baraka Jeux de Clermont Ferrand.

Les Monts du Cantal à la fin du Moyen Âge

“ On est sur un territoire de moyenne montagne, donc dans un entre-deux, entre la plaine et la haute-montagne.” – Joséphine Moulier.

Du point de vue temporel, nous sommes à la fin du Moyen Âge. Joséphine Moulier délimite ses recherches entre la fin du XIIème siècle et la fin du Moyen Âge, soit les XVème et même le milieu du XVIème siècle, lorsque les principales villes de la région connaissent leur apogée.

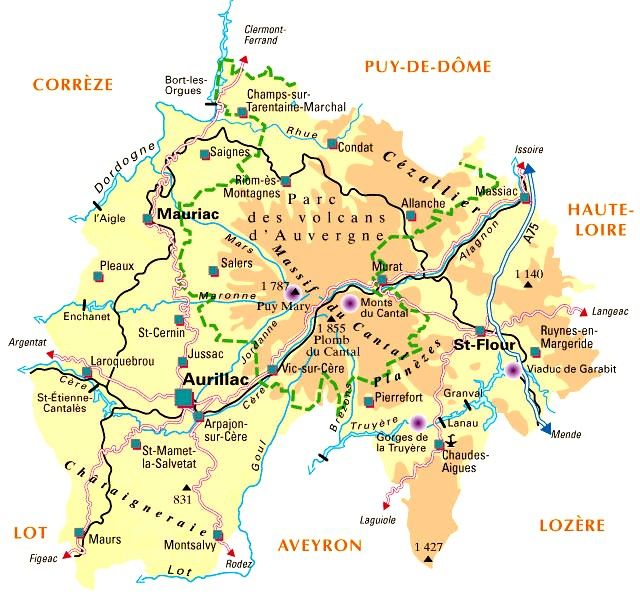

Du point de vue géographique, nous sommes dans les Monts du Cantal, dans le sud-ouest de l’Auvergne. Cet espace géologique correspond aujourd’hui au Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Sur ce territoire de moyenne montagne, Joséphine Moulier s’intéresse à une cinquantaine de communes, essentiellement les grandes villes du département du Cantal et navigue entre Aurillac, Saint Flour et Mauriac, avec un intérêt plus particulier pour une douzaine de communes, dont principalement les villes de Murat et Salers.

“ L’Auvergne et les Monts du Cantal ont beaucoup souffert pendant la Guerre de cent ans. ” – Joséphine Moulier.

Du point de vue politique, le Cantal est à l’époque médiévale un apanage du royaume de France. Ainsi, Joséphine Moulier précise que le territoire est officiellement attribué à un prince (fils ou frère du roi), mais qu’il est administré par de nombreux seigneurs locaux de petite et moyenne noblesse. Si la région est relativement calme, les Monts du Cantal se retrouvent cependant en première ligne lors de la Guerre de cent ans, car il s’agit d’un territoire de frontière.

Les habitants et habitantes des Monts du Cantal

“ D’après les registres que j’ai étudiés dans ces villes, un chef de famille sur deux qui se déclare marchand, soit la moitié de la population : c’est énorme ! ” – Joséphine Moulier.

Dans les villages qu’elle a pu étudier, Joséphine Moulier a observé une hiérarchie sociale et économique importante. On retrouve, d’un côté, une population très pauvre, et de l’autre, des élites locales qui, en plus d’un pouvoir économique, détiennent également un pouvoir politique en représentant leur communauté devant le seigneur.

Du point de vue social, ces villes, villages et hameaux accueillent beaucoup de marchands (poissons, cuirs, pastels…) et de notaires, dont l’ascension sociale est due à la pastoralisation de la région. Le reste de la population est composé, d’artisans (forgerons, barbiers, aubergistes…) et de paysans, très peu représenté puisqu’ils n’apparaissent guère dans les sources notariales de l’époque.

“ La majorité des habitants sont propriétaires de leurs exploitations.” – Joséphine Moulier.

Du point de vue démographique, Joséphine Moulier vous explique que les populations vivent essentiellement regroupées en communautés. Les paysans exploitent donc leurs terres en famille, notamment pour éviter d’avoir à partager les exploitations et donc, de morceler les terres. Ils paient un impôt, le cens, au seigneur mais peuvent jouir de leurs terres de manière indépendante.

“ J’ai retrouvé des récits très détaillés de ces conflits familiaux, avec notamment des insultes : laron, voleur, sorcière. Souvent, la cohabitation avec la belle-mère est compliquée…” – Joséphine Moulier.

La vie en communauté est souvent synonyme de conflits. Joséphine Moulier vous parle de ces conflits familiaux liés à la proximité des familles et finissant parfois de manière tragique. Elle a en effet pu retrouver des écrits très détaillés témoignant de ces tensions entre membres d’une même famille.

L’influence du pastoralisme

“ Le pastoralisme dans les Monts du Cantal c’est : un élevage bovin, de vaches, pour produire du lait, pour fabriquer du fromage et du beurre.” – Joséphine Moulier.

Dans sa thèse, Joséphine Moulier étudie la mise en place du pastoralisme dans la région des Monts du Cantal. En effet, à la fin du Moyen Âge, il y a de plus en plus de troupeaux de vaches laitières dans cette région qui fabrique du fromage. Ces troupeaux sont envoyés paître dans la montagne et c’est donc à cette époque qu’un système pastoral se développe sur ce territoire. Joséphine Moulier cherche donc à montrer comment cette économie transforme les différentes communautés – familiales, rurales, urbaines ou encore religieuses – dans le Cantal.

“ [En matière d’agriculture,] comme partout, on fait un peu de tout.” – Joséphine Moulier.

Dans les campagnes des Monts du Cantal, on retrouve plusieurs types d’agriculture : principalement des céréales (seigle et avoine), des cultures maraichères (navet rave d’Auvergne, lentilles) et de l’élevage, surtout des vaches et quelques moutons. Ce sont les vachets d’ailleurs, qui produisent le fromage.

Au Moyen Âge, Joséphine Moulier vous décrit la montagne comme un espace appartenant à tout le monde. Ce système change à partir de la fin du XIIème siècle et du début de XIIIème, sous l’impulsion de l’ordre des cicterciens, religieux experts en élevage, qui s’installent dans la région. Le seigneur local leur octroie une partie de la montagne dont ils commencent à exploiter les terres : c’est ainsi que le pastoralisme se développe dans la région.

Face à ce succès économique, beaucoup commencent à s’intéresser au filon. Les terres de montagne sont de plus en plus privatisées par les seigneurs locaux, qui se les approprient dans le but de réaliser des profits. C’est ainsi que les paysans se voient dépossédés de leur droits d’accès et d’usage de la montagne. Joséphine Moulier ajoute également que de nombreux villages et hameaux, fondés en montagne depuis le XIème siècle, sont finalement désertés et rachetés par des investisseurs qui y installent des pâturages.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

- Frances Gies, Joseph Gies, La Vie dans un village médiéval, Paris, Les Belles Lettres, 2020

- Fabrice Mouthon, Nicolas Carrier, Paysans des Alpes. Les communautés montagnardes au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010

- Mathieu Arnoux, Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (XIe-XIVe siècle), Paris, Albin Michel, 2012

- Fabrice Mouthon, Le sourire de Prométhée. L’homme et la nature au Moyen Âge, Paris, La Découverte, 2017.

- Jean-Marc Moriceau, Histoire et géographie de l’élevage français: Du Moyen Âge à la Révolution, Paris, Sedes, 1999.

Sur l’Auvergne :

- Joséphine Moulier, « La terre et les hommes : Habiter la moyenne montagne cantalienne au Bas Moyen Âge », Revue Histoire et Sociétés rurales, n° 59, 2023, p. 5-32.

- Pierre Charbonnier, Une autre France. La seigneurie rurale en Basse-Auvergne du XIVe au XVIe siècle, Clermont-Ferrand, Publications de l’Institut d’Études du Massif central, 1980.

- Abel Poitrineau, L’exploitation des montagnes d’estive en Auvergne (XVIIe-XVIIIe siècle), Édition et commentaires de Pierre Charbonnier, Clermont-Ferrand, 2020.

- Léonce Bouyssou, La région d’Aurillac au XVe siècle. Étude sur la vie rurale en Haute-Auvergne, Aurillac, Société des lettres, sciences et arts la Haute-Auvergne, 1945 (édition 2010).

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Épisode 9 – Thomas et les luttes de pouvoir en Auvergne

- Épisode 65 – Jean-Baptiste et les Vosges au Moyen Âge

- Épisode 79 – Gabriel et l’agriculture dans le sud-ouest de la France

Merci à Clément Nouguier qui a réalisé le générique du podcast et à Alizée Rodriguez pour la rédaction de l’article !

Générique

Fanny Cohen Moreau : Qu’est-ce vous savez du Moyen Âge ? Mais d’abord, qu’est-ce que le Moyen Âge ? Vous pensez peut-être aux châteaux forts, à Jeanne d’Arc et à Charlemagne mais ce n’est pas que ça. En général, on dit que c’est une période de mille ans c’est-à-dire de l’année 500 à l’année 1500 pour l’Europe Occidentale. Mais vous l’entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen Âge que de médiévistes ! Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen Âge en master ou en thèse, pour qu’ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu’ils et elles vous donnent envie d’en savoir plus sur cette belle période.

Épisode 96 : Joséphine et les Monts du Cantal au Moyen-Âge, c’est parti.

Fanny : Aujourd’hui, nous allons parler d’histoire rurale, de montagnes, et de communautés villageoises et familiales et comme vous l’entendez nous ne sommes pas dans le studio habituel de Passions Médiévistes. Déjà parce que mon son sature beaucoup trop, bref. J’ai le plaisir d’enregistrer aujourd’hui au Baraka Jeux à Clermont-Ferrand, avec un public très chaud !

(applaudissements)

lls sont on fire ! Et notre guide aujourd’hui dans l’histoire rurale, dans les Monts du Cantal, c’est Joséphine Moulier, bonjour Joséphine.

Joséphine Moulier : Bonjour.

Fanny : Joséphine, je te reçois parce que tu fais donc une thèse à Clermont Ferrand sous la direction de Ludovic Viallet et Nicolas Carrier sur les Monts du Cantal, la communauté villageoise, le pastoralisme. On va en parler en détail. Alors ce n’est pas la première fois qu’on parle de montagne, de campagne et d’agriculture dans ce podcast je rappelle que j’avais fait l’épisode 79 sur l’agriculture dans le Sud Ouest de la France, j’avais fait l’épisode 65 sur les Vosges, et surtout l’un des premiers épisodes, l’épisode 9 avec Thomas sur les luttes de pouvoir en Auvergne donc pas très très loin d’ici.

Alors déjà Joséphine, première question qui est un petit peu rituelle dans Passion Médiévistes et un peu plus développée aussi : pourquoi est-ce que tu as voulu faire des études d’Histoire et comment tu en es venue à t’intéresser au Moyen-Âge ?

Joséphine : Alors, au début pour tout vous dire, je ne me prédestinait pas spécialement aux études historiques, tout d’abord, parce que je ne savais pas je pense après le bac ce que c’était vraiement que l’Histoire et c’est lors de mes études en classe préparatoire littéraire que j’ai découvert l’Histoire grâce au petit livre de Bruno Dumézil Des Gaulois aux Carolingiens qui a été véritablement une révélation pour moi. Et donc, j’ai continué mes études en L3 Histoire à Clermont Ferrand et au moment de choisir un sujet de master; je me suis orientée vers la période médiévale parce que c’était une période qui m’avait toujours passionnée et aussi parce que la recherche en histoire médiévale permet d’allier à la fois une certaine part de mystère, c’est-à-dire qu’on ne sait pas toujours tout. Il faut faire des enquêtes. Il faut mettre en lien des indices. Il y avait vraiment cette dimension d’enquête qui me plaisait beaucoup et malgré tout c’est une période sur laquelle on a suffisamment de sources pour pouvoir dire des choses, pour connaître un petit peu les individus qu’on étudie et donc ce double aspect me plaisait beaucoup et c’est pour cela que je me suis orientée vers cette période au delà de tout l’imaginaire qu’elle suscite qui me plaisait beaucoup à travers l’idéal chevaleresque, les cathédrales qui sont des sujets tout à fait fascinants.

Fanny : Pourtant les médiévistes disent qu’il n’y a jamais assez de sources mais bon c’est vrai qu’on en a déjà plus que ceux qui travaillent sur l’Antiquité. Alors surtout, pourquoi as-tu voulu travailler sur les Monts du Cantal ?

Joséphine : Déjà, parce que je suis originaire de la région donc c’était important pour moi de travailler sur une région que j’adore, dans laquelle j’ai grandi donc cela avait du sens à ce niveau là et puis aussi parce que mes parents sont des érudits locaux donc c’était un moyen pour moi de partager ça avec eux, de travailler sur des sujets qui étaient aussi leur terrain d’enquête. Donc un partage familial en quelque sorte et puis je voulais travailler sur un sujet local parce que cela me permettait de toucher à beaucoup de sources. C’était un sujet que l’on appelle monographique c’est-à-dire que j’étudie tous les aspects de la vie rurale dans un territoire. Et donc cela me permettait de toucher à toutes les sources y compris notamment l’archéologie, la toponymie, l’ethnologie donc plein de disciplines, plein de sources différentes et ce côté assez foisonnant me plaisait.

Fanny : Alors précisément ensuite, qu’est ce que tu veux montrer dans ta thèse parce qu’ au-delà de faire une monographie, ce qui est quand même très large, quels sont tes axes directeurs ?

Joséphine : Pour résumer rapidement, il faut savoir qu’au Moyen Âge se met en place un système pastoral dans les Monts du Cantal avec le développement de troupeaux qui sont envoyés dans la Montagne et qui sont élevés pour la fabrication du fromage, des troupeaux de vaches et le but de ma thèse, c’est d’étudier cette mise en place du pastoralisme qui a lieu à la fin du Moyen Âge donc d’étudier les différents jalons qui marquent ce développement. Mais surtout, d’étudier l’influence de ce système pastoral sur les sociétés locales donc comment la mise en place d’un système économique que l’on pourrait presque qualifier de pré-capitaliste avec un système d’investissement dans la montagne a transformé les sociétés et les communautés locales donc, quelle qu’elles soient, les communautés familiales, les communautés villageoises, les communautés religieuses ou encore urbaines. Donc, c’est le double aspect de ma thèse à la fois étudier un système économique, le système pastoral mais aussi étudier les communautés en elles-mêmes et comment elles se sont structurées, organisées autour de règles, autour de statuts pour notamment gérer les ressources, organiser la vie au sein du village par exemple et défendre leur droit à la montagne on y reviendra je pense après mais comment elles ont organisé la défense de leur droit d’usages et de leur accès aux ressources de la montagne.

Fanny : Effectivement on va en parler en détail. Alors déjà pour commencer aussi on aime bien ça dans Passion Médiévistes, on va replacer un peu le cadre historique et aussi très important géographique. Alors, sur quelle période historique est-ce que tu travailles et pourquoi est-ce que tu as choisi ces bornes là ?

Joséphine : On pourrait dire que c’est une longue fin du Moyen Âge puisque que je commence mon étude à la fin du XIIe siècle sachant que j’ai très peu de sources sur cette période alors je m’intéresse surtout à la toute fin du Moyen Âge le XVe et le XVIe siècle. Le XVIe siècle ça paraît peut être une borne plus étonnante puisqu’on considère que c’est le début de l’époque moderne, ce que l’on appelle parfois à tort la Renaissance. Mais, cela avait du sens pour moi de finir mon étude au milieu du XVIe siècle parce que la reconstruction rurale dans les campagnes ne s’achève qu’au milieu du XVIe siècle parce que les villes que j’étudie notamment ont émergé et se sont développées tardivement et ont connu leur apogée démographique et leur prospérité économique au début du XVIe siècle donc ça avait pour moi plus de sens de poursuivre comme cela et de déborder en quelque sorte sur le début de l’époque moderne. Et aussi tout simplement parce qu’il y a beaucoup plus de sources pour l’époque moderne et donc pour avoir une vue un peu plus complète (Fanny « Tu triches en fait ! ) – un petit peu ! Pour avoir une vue plus complète, plus exhaustive des questions que j’étudie, c’était plus pertinent de prendre en compte aussi les sources jusqu’à 1530 1550 environ.

Fanny : Et donc, très important, sur quel espace géographique est-ce que tu travailles ? Avec quelles limites ? Sachant que je mettrai donc sur le site Passion Médiévistes dans l’article qui accompagne cet épisode, je mettrai une carte. Si les personnes ne connaissent pas la région, ils pourront se situer.

Joséphine : Donc je travaille sur un espace géographique qui s’appelle les Monts du Cantal qui a une identité géologique qui appartient aujourd’hui au parc naturel des volcans d’Auvergne et qui se situe grosso modo dans le Sud-Ouest de l’Auvergne. Alors à l’origine c’était un immense stratovolcan en fait (Fanny « Un stratovolcan ? »). Un stratovolcan c’est un volcan gigantesque qui s’est effondré il y a des millions d’années et qui a formé le paysage que l’on connaît aujourd’hui. Donc, en s’effondrant, il a formé des sommets comme le Puy Mary ou le Plomb du Cantal qui culminent à 1700/1800 mètres à peu près, des larges vallées dans lesquelles on va retrouver les principaux pôles de peuplement et puis de vastes plateaux d’altitude aussi qui accueillent parfois un peuplement de hameaux.

Fanny : Et quelles sont les limites ? C’est vraiment tous les Monts du Cantal ?

Joséphine : Oui alors les Monts du Cantal, ça représente à peu près une cinquantaine de communes. Moi je m’arrête aux limites des principales villes. Alors si vous connaissez un petit peu le département actuel du Cantal c’est entre Aurillac, Saint Flour et Mauriac dans une zone qui est marquée par l’altitude en fait entre 600 et 1200 mètres d’altitude pour le peuplement permanent. C’est un espace de moyenne montagne qui est marqué par des contraintes telles que la neige, le froid, le gel, la pente mais de manière beaucoup moins extrême que dans les hautes montagnes comme les Alpes ou les Pyrénées. Donc on est dans un entre deux entre la plaine e puis la haute montagne qu’on appelle en géographie la moyenne montagne.

Fanny : Et dans cet espace tu travailles comme on l’a dit sur les communautés et le pastoralisme plus précisément comment le pastoralisme modifie les communautés et donc on va explorer tout ça pour avoir une vision de qui étaient les personnes qui vivaient dans les Monts du Cantal au Moyen Âge et pour comprendre comment elles vivaient. Alors déjà on va aller du plus gros au plus petit en quelque sorte. Quelles sont donc les plus grosses concentrations humaines dans cet espace ? Donc quelles sont les villes sur lesquelles tu travailles ?

Joséphine : On ne peut pas, je pense vraiment, parler de très grosses concentrations. (Fanny : « Les plus grosses, on va dire » ) Parce que le peuplement est assez faible, encore plus au Moyen Âge. Les principales concentrations sont dans ce que l’on appelle des petites villes ou des gros bourgs que sont Murat et Salers, dont j’en parlerai à plusieurs reprises, parce que ce sont les deux petites villes que j’étudie plus particulièrement dans ma thèse parce qu’elles sont situées directement dans la zone des montagnes. Aurillac, Murat, Mauriac et Saint Flour étaient aussi des villes fréquentées par les habitants de la région que j’étudie. De manière occasionnelle, les habitants qui habitent dans la montagne se rendaient régulièrement dans ces villes pour aller dans une foire, un marché, aller voir le notaire, par exemple, plusieurs fois dans l’année. Donc, il faut imaginer, d’après mes estimations, que Murat et Salers accueillaient une population d’environ cinq cents à mille habitants, tandis que des villes comme Saint Flour, Aurillac, Mauriac étaient peuplées plutôt de plusieurs milliers d’habitants, jusqu’à huit milles pour Saint Flour, au moment du pic démographique avant la guerre de Cent Ans. Sinon le peuplement, il se répartit plutôt dans des gros villages qui accueillent l’église paroissiale avec quelques centaines d’habitants, parfois moins, et puis des hameaux familiaux qui accueillent plusieurs familles dispersées autour de ces bourgs paroissiaux, qui sont généralement situés dans les vallées et sur les plateaux.

Fanny : Donc, si on reste encore un peu sur les villes, comment elles sont organisées du point de vue social ?

Joséphine : Alors, la première caractéristique qui saute vraiment aux yeux quand on étudie ces villes au Moyen Âge, c’est la surreprésentation des marchands et aussi des notaires. Ce sont des villes entièrement marchandes et commerçantes, parce qu’elles se sont développées grâce au pastoralisme justement, et ces marchands, ils ont fait fortune, certains d’entre eux en tout cas, dans le pastoralisme. Donc, on a toute une population de marchands qui sont parfois de simples marchands du dimanche, on pourrait dire, des paysans qui font un peu de commerce, jusqu’à des marchands extrêmement riches qui occupent une position très importante dans la cité, qui font de très belles ascensions sociales. Donc ça, c’est vraiment la principale caractéristique de ces villes. Pour certaines périodes, j’ai pu recenser jusqu’à un chef de famille sur deux qui se déclare marchand, donc la moitié de la population, ce qui est énorme.

Fanny : Donc, ils sont marchands c’est-à-dire quoi ils achètent le produit du pastoralisme et ils le revendent ailleurs ?

Joséphine : Alors, dans un premier temps, oui, ils font du commerce de fromage, parfois de tous les dérivés, en fait, du pastoralisme : la viande, les cuirs, les peaux d’animaux. Et puis, progressivement, ils s’orientent dans un commerce beaucoup plus diversifié. On les retrouve au XVIe siècle en train de vendre tout un tas de choses finalement, dans des grandes villes comme Toulouse ou Albi. Ils pratiquent le commerce du pastel, des poissons aussi, plus étonnant. Ils sont spécialisés dans le commerce du hareng entre l’Atlantique et la Méditerranée

Fanny : Il n’y en a pas beaucoup à Clermont Ferrand, enfin dans les Monts du Cantal.

Joséphine : Mais c’est vrai. En fait, ils vont vendre les fromages dans des villes et puis ils reviennent avec d’autres produits. C’est un système donnant-donnant, en quelque sorte. Ils en viennent donc à se spécialiser dans des commerces plus originaux, comme celui du pastel ou du poisson. Et puis, au-delà de ces marchands, ce sont des familles dans lesquelles on va aussi retrouver beaucoup de notaires, des familles qui présentent un double profil entre le commerce et puis la pratique du droit. En dehors de ces familles, qui constituent l’élite sociale de la ville, on retrouve une population d’artisans, de manière très classique, comme dans toutes les villes, des forgerons, des barbiers, des aubergistes, qui forment une sorte de classe moyenne en quelque sorte. Et puis, beaucoup plus difficile à connaître ; la population des paysans. Il y en avait sûrement. Malheureusement, moi, je les vois très peu dans les sources parce que les sources qui sont à ma disposition, notamment les registres notariés, concernent principalement les élites. Il y a très peu de paysans qui viennent visiter les notaires dont on a conservé les archives, et donc je connais très mal cette population de paysans ou même des catégories les plus modestes, les plus pauvres qui pouvaient vivre en ville.

Fanny : Et qui dirige les villes à cette époque-là ?

Joséphine : Dans le cas de Murat, qui est une ville qui a obtenu un consulat dès le XIIIe siècle, donc une représentation politique, les habitants peuvent élire des consuls qui les représentent politiquement. Ce sont principalement les marchands qui occupent le devant de la scène et certaines familles qui se font élire en tant que Consul. Parfois, on retrouve aussi des notaires ou des gens qui exercent des charges, comme par exemple, ils sont baillis, greffiers, c’est-à-dire qu’ils s’occupent de la justice, ils sont au service du seigneur. Dans le cas de Salers, la ville obtient une autonomie politique que très tardivement, au début du XVIe siècle, et donc cette population de marchands qui aimerait avoir une autonomie politique est obligée de composer avec le seigneur, qui ne lâche pas l’affaire jusqu’au début du XVIe siècle. Et ils sont souvent dans une posture d’affrontement, donc ses représentants politiques de fortune, qu’on appelle des luminiers, qui n’ont pas vraiment de légitimité politique. C’est plus un arrangement local qui s’oppose régulièrement au seigneur pour obtenir plus de droits, plus de libertés, une reconnaissance de leur statut.

Fanny : Ah tiens d’ailleurs, j’aimerai qu’on dise aussi, parce qu’on a été un peu vite là-dessus, sur les Monts du Cantal en général, qui domine politiquement les Monts du Cantal au Moyen Âge ?

Joséphine : Alors, c’est un territoire qui a été annexé dès le XIIIe siècle à la Couronne, mais qui a comme particularité d’être, l’Auvergne de manière générale, d’être un apanage à certaines périodes, c’est-à-dire que c’est un frère du roi ou un membre de la famille royale qui gouverne en quelque sorte le territoire au nom du Roi. Mais la figure royale, elle est très lointaine dans les Monts du Cantal. Ceux qui exercent véritablement une force politique, ce sont les seigneurs locaux. Il y en a beaucoup, énormément, parfois des dizaines pour un pauvre village, ce qui crée une complexité au niveau de la cartographie seigneuriale assez impressionnante. On a peu de seigneurs très riches et très puissants, on est plutôt dans la petite ou moyenne noblesse et le roi se fait représenter par l’intermédiaire du bailliage des montagnes d’Auvergne, par son bailli, qui est une circonscription qui correspond à peu près au département actuel du Cantal pour faire simple, dans laquelle il y a un bailli qui rend la justice au nom du Roi et qui s’oppose assez régulièrement aussi aux seigneurs locaux qui voient l’intrusion du Roi comme un problème.

Fanny : Et alors je n’ai pas prévu cette question, donc, tu me dis si c’est OK pour toi aussi.

A cette époque est-ce que justement les Monts du Cantal, sont pris dans tous les problèmes politiques et de guerres qu’on a à l’époque, ou est-ce que c’est plutôt une région qui est isolée ?

Joséphine : Je dirais qu’au niveau politique, les choses sont plutôt calmes, mais c’est vrai que pendant la guerre de Cent Ans, l’Auvergne est en première ligne et les Monts du Cantal aussi, parce que on est dans un territoire de frontière au moment de la guerre de Cent Ans et donc, il y a beaucoup de raids de routiers, notamment, de destructions, de problématiques liées aux destructions de la guerre de Cent Ans. Saint Flour est une ville en première ligne, une véritable clé pour la défense du pays. Donc, oui, l’Auvergne et surtout le Cantal ont beaucoup souffert de la guerre de Cent Ans.

Fanny : D’accord, c’est bien qu’on ait un peu ces idées générales parce que, justement, quittons un petit peu les villes et on va passer progressivement dans les campagnes, donc dans les plus petits ensembles humains. Donc, tu dis travailler sur une cinquantaine de communes, c’est ça ?

Joséphine : Oui, à peu près, sachant que c’est une zone très large, et je m’intéresse principalement à une douzaine de communes qui sont les mieux documentées. La documentation, les sources, sont très inégales en fonction des communes. Il y a des communes qui sont sur-documentées, comme celle de Dienne, par exemple, j’en reparlerai sûrement, pour laquelle on a un magnifique ensemble de sources seigneuriales, de sources de justice, et puis d’autres communes où on n’a rien. Donc, celles-là, je ne peux malheureusement pas vraiment les étudier parce qu’il n’y a aucune archive. Donc, le corpus se résume principalement à douze communes, ce qui correspond à presque autant de paroisses, et puisque le cadre paroissial au Moyen Âge, est devenu presque à l’identique le cadre communal après la Révolution donc, ça, c’est assez pratique aussi pour faire les liens entre aujourd’hui et le Moyen Âge.

Fanny : Donc, on a parlé de l’organisation dans les villes, mais comment donc, on s’organise, et comment est-ce qu’on vit dans ces plus petites communes ?

Joséphine : Alors, dans les villages, il y a une hiérarchie sociale, économique, très importante aussi. On retrouve des élites locales qu’on appelle des coqs de village. (Fanny « des coqs de village ? ») Oui, c’est l’expression qu’on utilise en histoire rurale, c’est une expression d’historien. (Fanny « Ce n’est pas à l’époque que l’on disait ça »). Il y avait peut-être un petit nom, mais je ne le connais pas !

Donc, ces coqs de village, ce sont soit des paysans très riches qui possèdent énormément de terres et qui dominent économiquement, et donc aussi socialement, le village. Ça peut être aussi des gens qui ont une compétence, un notaire de village, un artisan qui va avoir un peu plus d’argent et un peu plus de notoriété au sein du village.

Donc, c’est ces élites villageoises, elles s’occupent généralement de la paroisse et elles exercent par le biais de cette paroisse aussi une représentation politique, c’est-à-dire que lorsque il y a une négociation avec le seigneur pour une question, quelle qu’elle soit, ce sont ces élites qui représentent la communauté en entier face au seigneur. Après, on a toute une catégorie de paysans, moyens généralement, qui possèdent une exploitation qui leur permet d’assurer leur subsistance, et puis la frange la plus modeste, les gens qui sont dans une situation de précarité.

On pense par exemple aux veuves qui sont âgées ou alors qui se retrouvent avec six enfants et de gérer toute seule l’exploitation. Voilà aux personnes isolées qui sont souvent quand même, malgré tout, prises en charge par la communauté ou par la famille et, dans certains cas, on voit des associations de familles, entre frères par exemple, qui se réunissent pour exploiter ensemble l’exploitation familiale.

Fanny : Et, est-ce que, dans tes recherches, tu arrives à te glisser en quelque sorte dans la vie quotidienne de ces gens ?

Joséphine : Alors, j’essaye, mais c’est très difficile parce que les sources que j’ai, de manière générale pour le Moyen Âge, je parle très rarement de la vie quotidienne ou de ce qu’on appelle la culture matérielle, c’est-à-dire la façon de vivre des individus dans le passé, des choses très concrètes : dans quoi ils mangeaient, qu’est-ce qu’ils mangeaient, comment ils s’habillaient, à quoi ressemblait leur maison ? Donc, il faut chercher les informations un petit peu partout, faire feu de tout bois. Ce que j’ai fait, c’est que j’ai récolté des petites mentions un peu partout, des fois des choses qui pouvaient paraître dérisoire, par exemple, une affaire de vol d’un chaudron, le prix du pain en 1472, la dot d’une femme qui nous donne un détail sur la couleur de son vêtement. Et une fois mises bout à bout toutes ces mentions, j’arrive à reconstituer une sorte de tableau de la vie quotidienne. Alors, c’est un tableau qui est incomplet, mais qui a le mérite, je pense, d’exister. Donc, pour vous donner un exemple, cette étude de la culture matérielle permet de notamment mesurer les niveaux de richesse et les différences entre les riches et les pauvres, notamment dans les villages. Par exemple, un coq de village va plutôt posséder une maison couverte en tuiles. Donc en tuile, quand on dit en tuile dans les Monts du Cantal, on veut dire en lauze, c’est-à-dire en dalles de lauzes. (Fanny « donc c’est la pierre, c’est ça ? ») Oui, c’est ça, c’est de la pierre.

Avec une maison qui aura un étage, qui aura une cheminée, des fenêtres à meneaux, une pièce supplémentaire, un cabinet par exemple, donc un niveau de confort bien plus supérieur. Alors que la maison d’un paysan normal, plus modeste, sera plutôt de plain-pied, couverte en chaume, avec un foyer à même le sol, ce qui génère une atmosphère beaucoup plus enfumée que lorsque l’on possède une véritable cheminée en pierre avec une évacuation. La vaisselle aussi, la vaisselle en bois est très répandue, alors que les couches les plus aisées vont plutôt avoir, pour le dimanche en tout cas, la vaisselle en étain, pour les repas, les moments de festivités, par exemple.

Fanny : Ce qui est intéressant, c’est que dans ces sources, tu arrives même à te glisser au niveau familial. Tu arrives même à savoir des choses sur comment s’organisaient les familles jusqu’à ce point- là.

Joséphine : Oui, dans certaines sources, on arrive à reconstituer un petit peu la forme de la famille, le nombre d’enfants. Alors, tout ça, c’est toujours très approximatif. Mais ce que l’on peut dire, c’est que les familles, comme on le sait, étaient nombreuses et on vivait souvent en communauté familiale, c’est-à-dire que pour éviter de disperser le patrimoine au moment de la succession, on préférait le rassembler et exploiter en commun, entre frères, entre sœurs, le patrimoine familial. C’est très pratique dans les moments d’apogée démographique où on est très nombreux, il n’y a pas assez de terre pour tout le monde. Donc, pour éviter que chacun ait une microscopique parcelle on exploite en commun une exploitation qui est plus cohérente.

Fanny : Mais la terre leur appartient quand même ?

Joséphine : Oui, c’est un particularisme peut-être, en tout cas c’est une caractéristique de la région que j’étudie. Il y a très peu de locataires, en fait, de ce qu’on appelle des métayers ou des gens qui ne possèdent pas leurs terres. La plupart, la majorité des habitants sont propriétaires de leur exploitation. Après, ce n’est pas toujours suffisant pour vivre correctement.

Fanny : Mais, ils sont quand même soumis à un seigneur ?

Joséphine : Ah oui, bien sûr. Mais ils tiennent à ce qu’on appelle en censive, c’est à dire qu’ils payent une sorte d’impôt, le cens à leur seigneur, annuellement. Mais ils sont propriétaires de leur terre, c’est-à-dire qu’ils peuvent la léguer, ils peuvent la vendre, ils peuvent en faire ce qu’ils veulent.

Fanny : Et donc, ça, ça t’a fait des sources, mais j’imagine que c’est pour ça que t’arrives à les étudier aussi.

Joséphine : Oui, oui, c’est toute la documentation seigneuriale, puisque les paysans n’écrivent pas, ou très, très, très peu, et donc, c’est par le biais des registres seigneuriaux qui recensent justement toutes ces déclarations qu’on pourrait appeler des déclarations d’impôts. Quand un paysan reconnaît tenir sa terre du seigneur, il donne une description de cette terre et il dit le montant du cens qu’il doit payer au seigneur. Donc là, c’est de la documentation très précieuse pour nous, parce que ça nous permet de voir un petit peu à quoi ressemblait une exploitation, combien d’hectares il y avait lorsque les terriers- en tout cas, ces registres que l’on appelle des terriers sont exhaustifs.

Fanny : J’adore les terriers. J’adore le côté vie quotidienne et très pratique comme ça. Est-ce que tu as de petites anecdotes particulières sur des histoires familiales à nous raconter ?

Joséphine : Oui, alors, justement, ces communautés familiales, des fois ça tournait mal, parce que vivre en commun dans des maisons toutes petites, c’est difficile. Donc, il y a beaucoup d’histoires de conflits familiaux qui finissent parfois tragiquement, notamment que

je peux retrouver dans ce qu’on appelle les lettres de rémission, c’est-à-dire quand quelqu’un a commis un crime ou a tué quelqu’un, il peut demander une grâce royale, c’est-à-dire que le roi le gracie. Et on a parfois les récits très détaillés de ces conflits familiaux. Ils n’arrivent pas à s’entendre au sein de la maisonnée, avec des insultes, et souvent la cohabitation avec la belle-mère est compliquée aussi.

Fanny : Est-ce que tu as des souvenirs d’insultes ou pas ?

Joséphine : Oui, alors ça tourne souvent autour de larron, voleur, … J’en ai une magnifique contre une mère, mais je ne la dirais peut-être pas ici.

Fanny : J’avais prévu de te demander ça après, mais la plupart des sources que tu as sont en français ou est-ce qu’il y a un patois local que tu vois dans les sources ?

Joséphine : Alors, les sources sont en français, principalement, en ce qu’on appelle le moyen français, c’est-à-dire entre l’ancien et le français moderne, qui est assez compréhensible. Ce n’est pas la langue la plus difficile. En latin, beaucoup pour toutes, notamment la documentation ecclésiastique, mais pas que, on utilise le latin jusqu’au XVIe siècle parce que c’est une langue assez prestigieuse. Et puis, il y a toute une documentation en occitan, mais dans un occitan local, une variante qu’on appelle le moyen occitan auvergnat.

Fanny : Waouh moyen, ça devient précis !

Joséphine : Oui, pour les linguistes, c’est une langue qui est utilisée principalement pour parler de la vie quotidienne, justement tout ce qui a trait à la culture matérielle. On utilise cette langue parce que c’est le vocabulaire technique qui est utilisé par les paysans. Il est évidemment dans la langue vernaculaire, la langue qui était parlée par tout le monde.

Donc ça, ça a été une difficulté parce qu’il a fallu apprendre cette langue, mais je bénéficie de l’existence d’un dictionnaire qui a été fait par un linguiste local, Philippe Olivier, qui a été d’un secours immense pour, justement, traduire tous ces petits mots de la vie quotidienne qui n’avaient aucun sens pour moi avant que je travaille là-dessus.

Fanny : Bon alors là maintenant, on a parlé des communautés, parlons maintenant donc un peu plus aussi d’agriculture, même si, bien sûr, il y a un lien. Quel type d’agriculture est ce que l’on fait dans les campagnes des Monts du Cantal?

Joséphine : Alors, comme partout, on fait un peu de tout. Des céréales pour commencer, puisqu’il faut que chaque paysan puisse se nourrir. Il y a l’idéal d’autarcie dans chaque exploitation, qui n’est pas forcément toujours atteint mais qui reste quand même un idéal. Donc, à commencer par le seigle et l’avoine, qui sont deux céréales qui sont bien adaptées au terroir de montagne, puisque les terroirs de montagne sont soumis à plus de contraintes que les terroirs de plaine. Donc, le seigle, c’est une céréale un peu plus brute, qui donne un pain beaucoup moins fin, par exemple, que la farine de froment, qui est plutôt destinée aux élites. On retrouve la culture du froment dans certains endroits, mais c’est seulement sur les meilleures terres, et des cultures qui sont destinées plutôt aux élites seigneuriales ou urbaines. On retrouve aussi des cultures maraîchères dans les jardins, tout simplement des légumes : la culture de la rave, qui semble assez répandue en Auvergne.

Fanny : C’est quoi, la rave ?

Joséphine : C’est un navet, donc la rave d’Auvergne avait une certaine célébrité, au XVIe siècle en tout cas. Et puis déjà, j’ai pu retrouver quelques mentions de lentilles, ce qui est intéressant puisqu’en Planèze, aujourd’hui, on a la culture de la lentille de la Planèze, donc, ça remonterait peut-être au Moyen Âge justement. Après ce dont j’ai déjà parlé, ce qui est véritablement caractéristique de la région, c’est le pastoralisme. Donc, il n’y a pas une spécialisation massive dans le pastoralisme. Il y a une orientation, c’est-à-dire qu’on produit d’abord des céréales et ensuite on investit dans le pastoralisme. A l’échelle d’une exploitation, personne ne fait que de l’élevage bovin. Il y a toujours une petite part d’agriculture céréalière.

Fanny : Donc les animaux, c’est que l’on n’a que des vaches ?

Joséphine : Principalement des vaches, quelques moutons dans la frange Sud, puisqu’on se rapproche justement du Sud-Ouest du département, mais c’est véritablement de l’élevage bovin. Après, évidemment, dans chaque exploitation, il y a des poules, un cochon, une chèvre, pour l’alimentation quotidienne. Mais le pastoralisme, dans les Monts du Cantal, c’est un élevage bovin, de vaches pour produire du lait, pour fabriquer du fromage et du beurre.

Fanny : Parce que voilà, forcément, on ne peut pas parler des Monts du Cantal sans parler fromage parce que tu me l’as dit, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça aussi. Moi, c’est mon fromage préféré.

Joséphine : Alors, on sait très peu de choses, malheureusement, sur le fromage qui était fabriqué. On sait qu’il était fabriqué directement dans la montagne durant l’été dans des cabanes, qu’on appelle des mazucs. Ce sont des sortes de petites habitations temporaires construites en matériaux périssables. À l’époque moderne, ces cabanes deviennent pérennes. On construit en dur ce qu’on appelle des burons. Peut-être que vous en avez entendu parler. Mais au Moyen Âge, ce sont plus des cabanes. Donc, on fabrique dans ces cabanes le fromage, grâce à la présure.

Fanny : C’est quoi la présure ?

La présure, c’est ce qui permet de faire cailler le lait et qui provient de l’estomac des animaux. Donc ce sont des vachers qui fabriquent le fromage dans les montagnes. On sait très peu de choses. Il y a très peu de détails sur ce fromage. On a souvent une indication de poids et pas forcément une indication d’aspect ou de forme. Donc, je ne peux pas dire si le cantal d’aujourd’hui existait déjà au Moyen Âge ou si même le saint-nectaire ressemblait. On sait qu’il y a des fromages de fourme qui sont sans doute plus gros et des fromages de gléo qui seraient sans doute plus petits.

Fanny : Ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que c’est.

Joséphine : C’est les appellations en fait. Voilà une fourme, ça serait un gros fromage, tandis qu’un gléo – c’est le nom qui est donné dans les sources – ce serait un petit fromage, mais c’est toujours très.. on ne sait pas trop. En fait, c’est des interprétations des sources, parce que les médiévaux n’ont jamais semblé bon de ne donner plus d’indications.

Fanny : Si jamais des gens nous écoutent et ont des sources qui donnent ces indications-là, n’hésitez pas à nous contacter. Est-ce que tu as vu des évolutions dans cette façon de faire de l’agriculture sur la période que tu étudies ?

Joséphine : Des évolutions, oui, puisque justement l’époque que j’étudie voit la mise en place du système.

Fanny : Donc, il y avait quoi avant ce système ?

Joséphine : La montagne était plutôt un espace de pâturage. On pourrait assimiler à ce qu’on appelle le saltus, c’est-à-dire un espace qui n’appartient à personne. Donc là, je parle d’une période avant le XIIème siècle ou au XIIème siècle, un espace qui appartient à personne et à tout le monde. Donc, les habitants pouvaient exploiter la montagne pour prélever du bois, pour envoyer leurs animaux, parce que tout le monde avait des vaches.

Mais il n’y avait pas d’exploitation lucrative, en fait, de la montagne. Et c’est à partir du XIIème, la fin du XIIème siècle et au début du XIIIè siècle que ce système se développe sous l’impulsion des cisterciens. Les cisterciens s’installent (Fanny « un ordre religieux, oui ? ») voilà un ordre religieux. Ce sont des experts, les cisterciens, dans toutes les techniques, et notamment dans les techniques de l’élevage, et donc, ils viennent avec leurs experts en élevage. Ils viennent avec des troupeaux, ils s’installent et ils obtiennent du seigneur local, le seigneur de Dienne, une donation, c’est-à-dire que le seigneur leur donne une portion de la montagne et eux, ils vont l’exploiter de manière lucrative pour faire des bénéfices. Alors, pour un ordre religieux, c’est un peu paradoxal. Mais c’était le cas des cisterciens (Fanny « ils ne sont plus à ça près je pense en termes de paradoxe ») et ils créent un système économique qui est très performant, au point qu’en fait, tous les seigneurs locaux vont vouloir le copier. Et donc, des terres qui étaient communes, qui appartenaient en fait à tout le monde, vont être progressivement privatisées, individualisées par ces seigneurs locaux qui vont les exploiter pour le profit de tous.

Fanny : C’est par les cisterciens, puis les seigneurs qui voient que ça marche bien qui disent on va faire pareil et qui, après, l’imposent d’une façon ou d’une autre à leurs paysans.

Joséphine : Oui, c’est ça, en fait. Les paysans se voient dépossédés de leurs droits d’usage sur la montagne. Alors, ce sont des choses qui sont mal documentées mais il y a d’autres cas en France. Les cisterciens sont un peu des experts dans l’art de vider des territoires et de déposséder les gens de leur droit d’usage. (Fanny « ça me rappelle quelque chose aujourd’hui. Mais bref, passons. ») C’est un processus qu’on retrouve dans plein d’endroits en France.

Fanny : Oui, on en avait parlé dans l’épisode aussi sur le Sud-Ouest de la France. On avait parlé de comment l’agropastoralisme se met en place aussi. Mais les évolutions que tu vois, donc sur cette période, du moment où ça met en place jusqu’au XVIème siècle.

Joséphine : Comme j’ai dit, une transformation au fait de terrain commun, en montagne donc on crée des unités foncières qu’on appelle des montanea, donc à ne pas confondre avec la montagne au sens large. On parle de montagnes au pluriel. C’est le nom de ces espaces pastoraux. Et ces montagnes sont d’abord exploitées par les seigneurs et puis, au fur et à mesure qu’ils rencontrent des difficultés financières, ils vendent des portions de montagne à des urbains, à des élites, à des investisseurs, et donc on a tout un marché. ( Fanny « Comme aujourd’hui avec les Parisiens qui viennent partout. C’est pareil en fait. ») on a un marché de spéculation sur la montagne. Chacun veut acheter son petit bout de montagne pour faire du profit, tout simplement pour s’enrichir. Et on a un phénomène très intéressant, qui est celui des habitats désertés, c’est-à-dire que la montagne n’était pas un terrain complètement vierge d’habitat puisque, au moment de la croissance, donc la croissance s’étend du XIème au XIIIème siècle à peu près, on est dans une période d’apogée démographique. Il y a des habitants qu’on pourrait qualifier de pionniers, qui s’installent dans la montagne et qui créent des villages, des hameaux et un terroir cultivé. Donc, on a de l’agriculture permanente dans la montagne, sauf que, avec les crises, avec la dégradation climatique du XIIIème siècle et avec la pression économique liée à la création des montagnes, ces habitats sont progressivement désertés et rachetés par ces investisseurs pour être transformés en pâturages. Donc, on a la conversion de terroir cultivé en montagne vers des pâturages. Donc, ça, c’est très intéressant parce que ces villages désertés, ils existent encore sous la forme de ruines, il y en a certains qui ont été fouillés, plusieurs villages ont été fouillés, et puis il y en a encore des dizaines à découvrir dans la montagne, soit grâce aux photographies aériennes, soit grâce aux relevés Lidar.

Fanny : Le Lidar, tu peux expliquer ce que c’est ?

Joséphine : Oui, c’est un radar qui scanne en fait et qui fait ressortir toutes les structures archéologiques qu’on ne voit pas forcément de la terre, tous les reliefs et tout ce qui est aussi dans les forêts qu’on ne voit pas sur une photographie aérienne. Donc, ça, c’est très pratique. Et puis, dans les sources écrites, les archives, il y a aussi plein de mentions de ces habitats qui, autrefois, étaient habités et puis qui sont progressivement désertés et les terroirs sont transformés en pâturages.

Fanny : Donc, à part ces ruines et les archives, bien sûr, qu’est-ce qu’il nous reste aujourd’hui de l’agriculture de cette époque ?

Joséphine : Alors, tout le système pastoral qui, en fait, s’est mis en place au Moyen Âge et puis a perduré dans le temps jusqu’au milieu du XXème siècle. On produisait encore le fromage dans les burons, dans la montagne, donc le fromage qu’on connaît bien aujourd’hui, le cantal. Aujourd’hui, il y a eu quand même des changements, c’est-à-dire que l’on élève plutôt les bovins pour leur viande et non pour leur lait, pour des raisons pratiques (Fanny « économique aussi ou pas ? » ) et économiques parce que c’est plus rentable de faire de la viande, et puis c’est beaucoup plus simple. Ça nécessite beaucoup moins d’infrastructures que de produire du lait, où il faut organiser la traite des vaches. Il y a beaucoup plus de maintenance, en fait. Mais il y a encore des exploitations qui produisent du fromage qu’on appelle Cantal Haut Herbage, qui a pour caractéristique d’être produit à partir du lait d’animaux qui ont pâturé dans la montagne durant l’été. On a encore cet héritage, qui perdure aujourd’hui dans certaines exploitations -pas toutes- et qui permet de fabriquer un produit de très haute qualité et qui a une certaine renommée en France.

Fanny : Alors, tu nous as parlé de pas mal de sources que tu as étudiées. Parlons un petit peu plus de tes méthodes. Comment est-ce que tu travailles sur ces sources ? Quelles sont tes méthodes de recherche ?

Joséphine : Pour les sources, c’est vrai que j’en avais étudié déjà beaucoup lors de mon master. Donc, en thèse, j’ai principalement continué mon travail de recherche. Donc, j’ai commencé par les archives départementales du Cantal, qui conservent 80% à peu près de mon corpus de thèse.

Fanny : C’est bien, c’est regroupé, parce que j’ai parfois des gens que je reçois ici qui doivent aller dans toute la France. Je pense à Christophe Furon qui travaille sur La Hire et Poton, où lui, est allé chercher partout en France, parce que c’étaient des capitaines de guerre qui ont été partout en France. Pour toi, au moins, c’est centralisé. Tu as pas beaucoup bougé.

Joséphine : Oui, c’est l’avantage d’un sujet local, c’est que les archives sont à peu près au même endroit. Mais pas tout quand même. J’ai dû aller aux archives nationales, à la BNF, et puis aussi dans divers services d’archives pour tracer justement le commerce, les réseaux commerciaux. En fait, tous ces marchands de Salers et de Murat vendent leurs productions dans des villes comme Toulouse et Albi, et ce sont les registres notariés de ces villes qui ont conservé la trace des échanges, bien plus que les archives locales, finalement. Donc, je me suis rendue aussi dans ces services d’archives pour essayer de retrouver les actes qui me permettaient d’analyser ces réseaux économiques et commerciaux. J’essaye de prendre en photos, au maximum, les archives quand je suis sur place pour pouvoir les retravailler chez moi, parce que tout faire aux archives, ça serait impossible en termes de logistique, surtout qu’il faut aller à Aurillac, et c’est compliqué quand on a un réseau de transports en commun, pas toujours très performant. Une fois chez moi, j’ai fait un premier dépouillement de toutes ces archives, en les passant en revue, notamment tous les registres, page par page, en essayant de les dépouiller et de recenser toutes les mentions intéressantes. Alors un dépouillement, qui est assez grossier ; dans un premier temps, je ne dépouille pas exhaustivement tout ce que je trouve, parce que des fois il y a des mentions qui, en fait, ne me serviront pas. Donc, pour éviter de travailler inutilement, je fais d’abord un premier repérage et ensuite, lors de la rédaction, je reviens sur mes sources et je les dépouille plus exhaustivement, tout simplement pour éviter de travailler deux fois.

Fanny : Est-ce que tu rédiges pendant que tu dépouilles ? Alors là, c’est un peu technique comme question, mais j’ai une invitée, il n’y a pas longtemps, que j’ai enregistrée, qui m’a raconté ça, que elle, elle fait la rédaction de sa thèse en même temps qu’elle fait son analyse de sources. En fait, elle fait un peu de tout à la fois, mais elle trouve que ça l’aide. Est-ce que toi tu fais ça aussi ou différemment ?

Joséphine : Alors, je n’ai pas fait ça et des fois, je le regrette, parce que quand on dépouille les archives, on a vraiment l’impression d’être dans l’époque qu’on étudie, d’y être. On a des fois des fulgurances, et puis on ne pense pas les noter. Et puis, quand on rédige un an après, on se dit : bah mince, j’avais une super idée, et je me rappelle plus. Mais j’essaye. Là, j’ai déjà commencé la rédaction de ma thèse et je reviens vraiment dans les sources et je les retranscris à ce moment-là.

Fanny : Et quelles sont les difficultés, à part linguistiques, que tu rencontres ?

Joséphine : En premier lieu, la paléographie, puisque c’est une vaste période que j’étudie, avec toutes sortes d’écritures. (Fanny « donc tu dois essayer de déchiffrer les écritures, c’est ça ? ») Oui, c’est déchiffrer toutes les écritures, donc, les écritures du XIIIème siècle, par exemple, sont très propres, bien écrites, en latin avec des abréviations assez codifiées. Donc là, ce sont les plus belles archives. Plus on avance dans le temps, plus c’est difficile. Notamment au XVIème siècle, les notaires écrivent comme des cochons (Fanny « avec des grandes boucles et tout ça ? » ) avec des grandes boucles. Des fois, ils ne finissent même pas leurs mots, c’est juste un trait. Ils font des ratures et leurs pages, on dirait des brouillons. C’est abominable. Donc là, il a fallu que je me forme un peu toute seule à lire ces archives. Ça a été un peu un défi, mais au bout d’un moment, on fini par comprendre la logique. Et puis les médiévaux sont très procéduriers. Donc, une fois qu’on a repéré les formules qui se répètent, ça va plus vite. Après, la langue a été un souci, hein, j’en ai déjà parlé. Mais me former en occitan et puis approfondir mon latin, ce n’est pas toujours évident. Et la principale difficulté aussi que j’ai, c’est la disparité des sources, avec une fin de période très, très bien documentée, énormément de sources, parfois très riches, assez incroyables même, et puis un début de période très, très mal documenté. J’ai, aucun acte de la pratique, c’est-à-dire pas des sources littéraires, des sources comme des chartes, par exemple. Je n’ai rien avant 1250.

Fanny : Donc, tu travailles beaucoup aussi sur l’archéologie, c’est ça ?

Joséphine : Voilà, l’archéologie me permet de documenter ces périodes anciennes pour lesquelles je n’ai pas de sources écrites. Mais les sources archéologiques ne disent pas la même chose que les sources écrites.

Fanny : Elles se contredisent, tu veux dire ?

Joséphine : Des fois, elles se contredisent. Et c’est ça qui est vraiment intéressant pour le coup, parce que, notamment pour la question de ces habitats désertés, l’archéologie ne nous livre pas le même discours que sur les écrits. (Fanny « tu peux en dire plus parce que je trouve ça intéressant ? ») Dans les sources écrites, on a l’impression que le phénomène de désertion est tout à fait naturel et que, finalement, il n’y avait plus personne dans ces villages au moment où ils sont transformés en montagne, alors que l’archéologie montre que ces habitats étaient habités et ils étaient même tout à fait pérennes. Ils auraient pu être habités pendant très longtemps. (Fanny : « D’où l’importance de croiser les sources ») Voilà, c’est là où ça devient vraiment intéressant, parce que le elles sont non seulement complémentaires, mais aussi elles soulèvent des paradoxes. Ça c’est vraiment passionnant.

Fanny : Et alors, a contrario, est-ce que tu as eu des bonnes surprises pendant tes recherches ?

Joséphine : Oui, une en particulier, c’est que j’ai découvert un fond. En tout cas, j’ai exhumé un fond qui n’avait jamais été exploité auparavant, celui des registres de la justice seigneuriale – ce sont des documents assez rares finalement – et qui nous donnent énormément de détails sur la vie au sein d’un village. Là, il se trouve que ce sont des registres de justice seigneuriale ruraux, donc il faut imaginer que la justice était rendue quotidiennement à l’échelle d’une seigneurie et qu’on va se plaindre au tribunal seigneurial pour tout et n’importe quoi. Des fois, on a l’impression d’être dans Kaamelott « il m’a volé ma vache – sa vache est passée dans mon champ – il a insulté ma mère ». Des choses qui sont banales, qui sont anecdotiques, alors ça nous fait rentrer un petit peu dans la vie quotidienne. Ça, c’est intéressant. Mais il y a aussi des affaires beaucoup moins banales et qui sont vraiment très intéressantes pour l’historien : par exemple, des oppositions avec le seigneur, des affrontements sur des questions qui sont en fait fondamentales : l’accès aux ressources, le paiement des impôts, des questions de liberté aussi. Et on se rend compte qu’en fait, il y a toute une sorte de politique au village autour de ces questions de justice, avec des négociations permanentes avec le seigneur, qui parfois se soldent par une réussite des villageois contre le seigneur, alors que le tribunal est une institution seigneuriale.

Fanny : Donc, on dit « oui, il n’y pas de justice au Moyen Âge, les seigneurs dominaient totalement » et tout ça en fait, non. Ce n’est peut-être pas pour tout le monde mais en tout cas, là, tu as des exemples qui montrent qu’un seigneur n’a pas droit de vie ou de mort.

Joséphine : Absolument ! Après, c’est plus la fin du Moyen Âge. La justice seigneuriale est surtout développée entre le XIVème et XVIème siècle. On s’aperçoit qu’en fait, les habitants négocient en permanence avec leur seigneur. Et le seigneur est parfois obligé de plier, parce qu’il ne peut pas toujours, il n’a pas toujours la force de répression pour réprimer toutes les révoltes. Et puis, les paysans c’est sa force économique, ainsi s’ils ne payent pas les impôts, il va être dans le rouge. Donc, il y a une négociation, une culture du compromis en fait, dans ces villages.

Fanny : Alors, juste encore quelques questions avant de finir. Je sais que c’est compliqué, normalement il ne faut pas trop poser cette question, mais comment se passe ta thèse en ce moment ?

Joséphine : Elle se passe très bien. J’avance bien dans ma rédaction. J’ai la chance d’avoir deux directeurs de thèse qui m’encadrent très bien. La rédaction est très plaisante.

Fanny : Tant mieux ! Et alors pour finir, d’habitude je demande des conseils de recherche et tout ça. Mais là, moi, j’ai une question un petit peu différente. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils d’endroits dans les Monts du Cantal à recommander qui seraient peut-être, selon toi, pas assez connus, pas assez visités ? Voilà est-ce que tu aurais des conseils un peu touristiques ?

Joséphine : Alors, réservez une semaine ou un mois de vacances. Je conseillerais, même si ce sont des lieux quand même assez connus, de visiter Salers et Murat, donc ces deux petites villes, parce qu’elles ont conservé leur architecture Renaissance, justement. On peut se balader dans Salers en s’imaginant être au XVIème siècle, parce que c’est aujourd’hui un plus beau village de France et c’était vraiment un très très bel endroit. Et Murat aussi a conservé un centre historique de l’époque Renaissance très beau. Après, dans les endroits moins connus, (Fanny « on veut des pépites, recommande-nous ! ») je conseillerais d’aller visiter le village de Dienne, dont j’ai déjà parlé, qui est vraiment situé dans la montagne, avec des paysages magnifiques, une magnifique église romane du XIIème siècle et puis de très belles randos à faire, notamment dans la montagne du Peyrache, qui était une montagne communautaire au Moyen Âge, ce qui est très rare. Et puis, juste dernière recommandation, le village de Cotteughes, qui est un de ces villages désertés dont je vous ai parlé et qui est accessible au public. On peut voir les ruines de ces maisons, qui sont de toutes petites maisons, qui étaient habitées au XIVème siècle et qui ont été désertées après.

Fanny : Désormais chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les Monts du Cantal et maintenant, vous savez où aller en vacances et vous savez ce que vous allez faire pour vos prochaines vacances à la montagne. Donc, merci beaucoup, Joséphine, c’était passionnant. Merci beaucoup et bonne continuation pour ta thèse.

Joséphine : Merci beaucoup pour cette belle invitation.

Fanny : Merci de m’avoir répondu. Alors, en plus, quand j’ai dit que je t’avais invité, j’ai eu des personnes ici dans la salle qui ont dit « ah mais oui, Joséphine, on la connait », j’ai plein de gens qui m’ont dit: « mais c’est une très bonne idée de l’inviter». Donc je savais que j’avais fait le bon choix. Merci beaucoup d’avoir accepté mon invitation. Je tiens bien sûr à remercier le Baraka Jeux, donc à Clermont Ferrand, pour l’accueil. Je tiens à remercier les bénévoles qui m’ont aidé à installer, qui m’ont aidé, qui m’ont hébergé pour que je puisse venir. Je vous rappelle que si l’agriculture, les campagnes – je sais que c’est un peu général comme sujet – mais si cela vous intéresse, et bien, je vous mettrai sur le site Passion Médiévistes des épisodes qui sont en lien. Je tiens aussi à remercier les personnes qui soutiennent Passion Médiévistes, parce que c’est aussi grâce à ces personnes que je peux enregistrer et proposer des enregistrements gratuits au public, parce que c’est très important pour moi. Donc là, je ne pourrais pas tous les citer parce que, d’habitude, je remercie les gens qui ont soutenu le mois d’avant, sachant que cet épisode sortira dans plusieurs mois après son enregistrement, là je ne peux pas, mais vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous. Voilà, à partir d’un euro par mois, vous pouvez le faire et ça m’aidera énormément. Et en plus, si vous soutenez et bien, vous pouvez ensuite accéder au discord de Passion Médiévistes, qui est un peu une sorte de forum général où on parle, où je vous raconte des choses en avant-première sur les épisodes, où on échange des photos de nos animaux, qui sont magnifiques. Vous êtes team chien ou chat, venez en parler. Je vous renvoie aussi vers les réseaux sociaux de Passion Médiévistes. Et alors là, j’ai un petit défi aussi pour vous, quel que soit le réseau social où vous me suivez. Je voudrais savoir quel sujet vous aimeriez que je traite dans Passions Médiévistes, parce que on approche bientôt de l’épisode cent. Donc, avec mes invités, j’ai eu le plaisir et la chance de parler plein, plein, plein de sujets différents et je sais que parfois, vous me dites « parle de ci ou de ça » mais là vraiment, j’ai envie de savoir de quoi vous aimeriez que l’on parle dans les prochains, dans la prochaine centaine d’épisodes qu’il y aura de Passions Médiévistes.

Merci beaucoup à toutes et tous d’avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiévistes. Salut !

(applaudissements)

Fanny : C’était trop bien !

Merci à Elberen pour la transcription et à Tifenn pour la relecture !