Épisode 58 – Marion et le cartulaire de Douai

Qu’est-ce qu’un cartulaire au Moyen Âge, pourquoi sont-ils si intéressants ?

Dans ce nouvel épisode, Marion Bestel vous parle de son mémoire sur le sujet « Sources et mécanismes de la construction d’une mémoire communale : le cartulaire AA 84. (Archives municipales de la ville de Douai) ». Elle l’a soutenu dans le cadre du master Histoire culturelle et sociale en juin 2020 à l’université Paris Saclay, sous la direction de Catherine Rideau-Kikuchi, Maaike Van Der Lugt et Pierre Chastang.

Elle raconte l’histoire autour de ce fameux cartulaire de Douai, et pourquoi ces sources du quotidien sont si intéressantes pour en savoir plus sur le Moyen Âge, ainsi que des éléments sur la pratique de l’écrit à l’époque médiévale.

Douai au Moyen Âge

En 1188, Philippe d’Alsace, alors comte de Flandre, octroie à Douai sa charte communale. Par là même, la ville désormais commune est dotée de libertés et de privilèges qui correspondent à des avantages économiques et structurels, tels que des exemptions d’impôts, le droit de tenir foire, ou encore le droit de composer un gouvernement urbain, l’échevinage, dont les modalités d’élection sont elles aussi fixées par des chartes. Ces libertés et privilèges se voient accrus mais aussi confirmés au fil du temps, notamment lors de l’avènement d’un nouveau comte de Flandre ou roi de France. La commune est donc libre, mais relativement seulement : les rituels de confirmation des privilèges sont là pour réaffirmer le lien hiérarchique qui les unit à un seigneur, suzerain ou souverain.

De par sa position stratégique sur la Scarpe, au carrefour de plusieurs territoires, Douai est un objet de convoitises, économique comme stratégique. Cela explique les tensions qui entourent son allégeance, et dont la commune peut jouer à l’occasion : c’est, par exemple, le cas lorsqu’elle en appelle au roi contre un comte présenté comme tyrannique et abusif. Son commerce prospère dans le domaine du drap, mais aussi du grain et de la vigne font de la Douai médiévale une commune d’importance, dimension édulcorée aujourd’hui.

Douai aura été tour à tour flamande, française, bourguignonne à la suite du mariage de Marguerite de Male, fille du comte de Flandre, avec Philippe le Hardi, frère du roi de France Charles V et duc de Bourgogne, puis impériale au début de l’époque moderne, et enfin à nouveau française depuis le règne de Louis XIV. Elle n’en a pas moins forgé des outils afin de préserver ses libertés et privilèges mais aussi afin de se construire une identité et une image propres à présenter au monde. Parmi eux figure le cartulaire AA 84.

C’est quoi un cartulaire ?

On peut définir un cartulaire comme un recueil de copies de chartes réalisé par l’entité qui en bénéficie (et non a posteriori par un archiviste ou un érudit). Le cartulaire n’est donc a priori pas un outil d’enregistrement, à l’instar du registre. Toutefois, il ne faut pas oublier que les typologies documentaires médiévales sont poreuses : on trouve ainsi des exemples de “cartulaires-registres”. Un cartulaire peut, momentanément, et a fortiori s’il est composé sur un temps long, assurer la fonction de registre. D’autre part, le cartulaire est créé selon une logique de sélection, de compilation, selon des critères variables d’un exemplaire à l’autre, voire à l’intérieur du même document, le but étant de copier des actes correspondant à une thématique commune.

Il convient également de se garder de considérer un cartulaire, du fait de sa forme reliée, qui rappelle le livre, comme un objet pensé comme tel dès l’origine, et répondant à un plan ou à un projet dont les étapes seraient fixées d’avance.

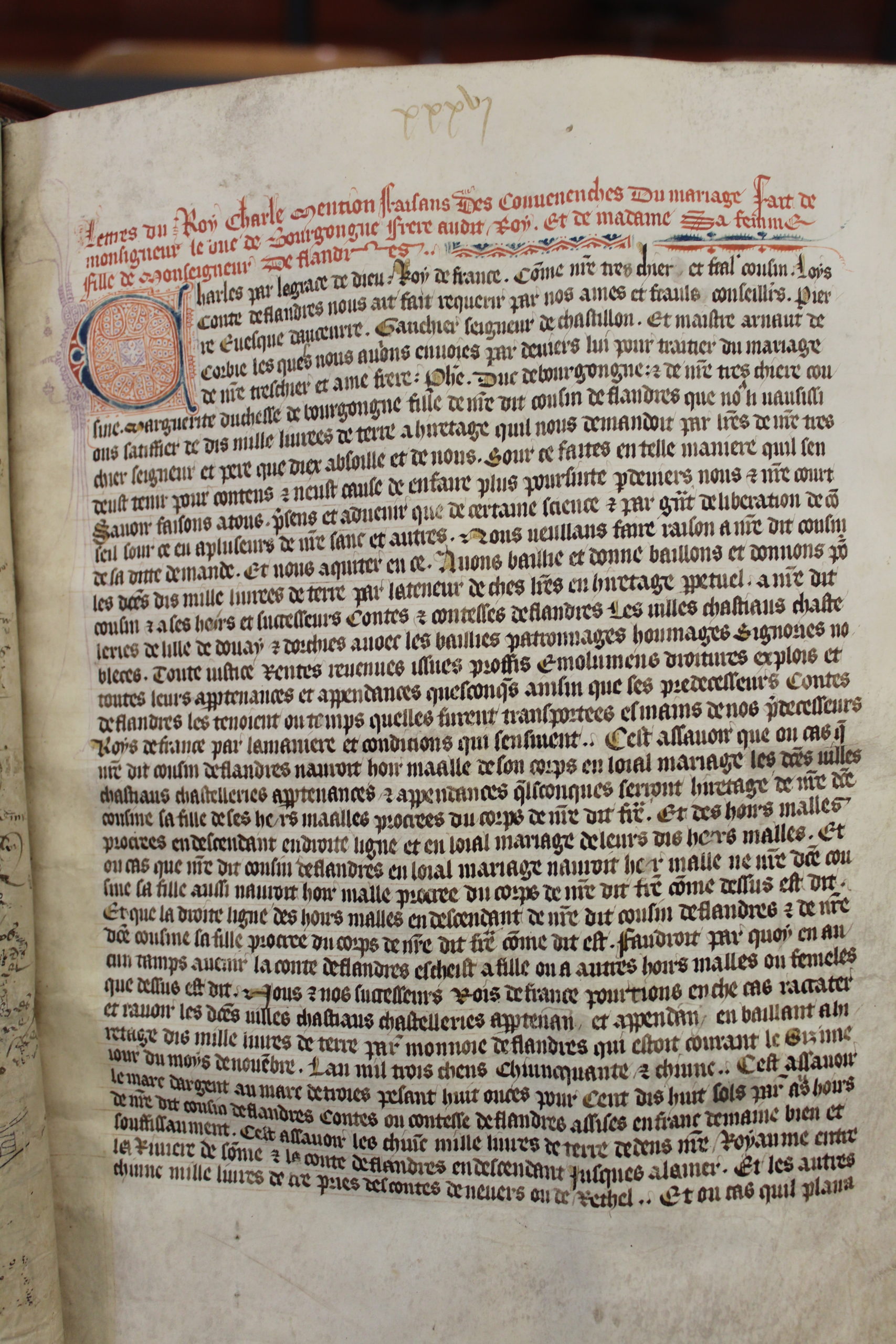

Le cartulaire de Douai

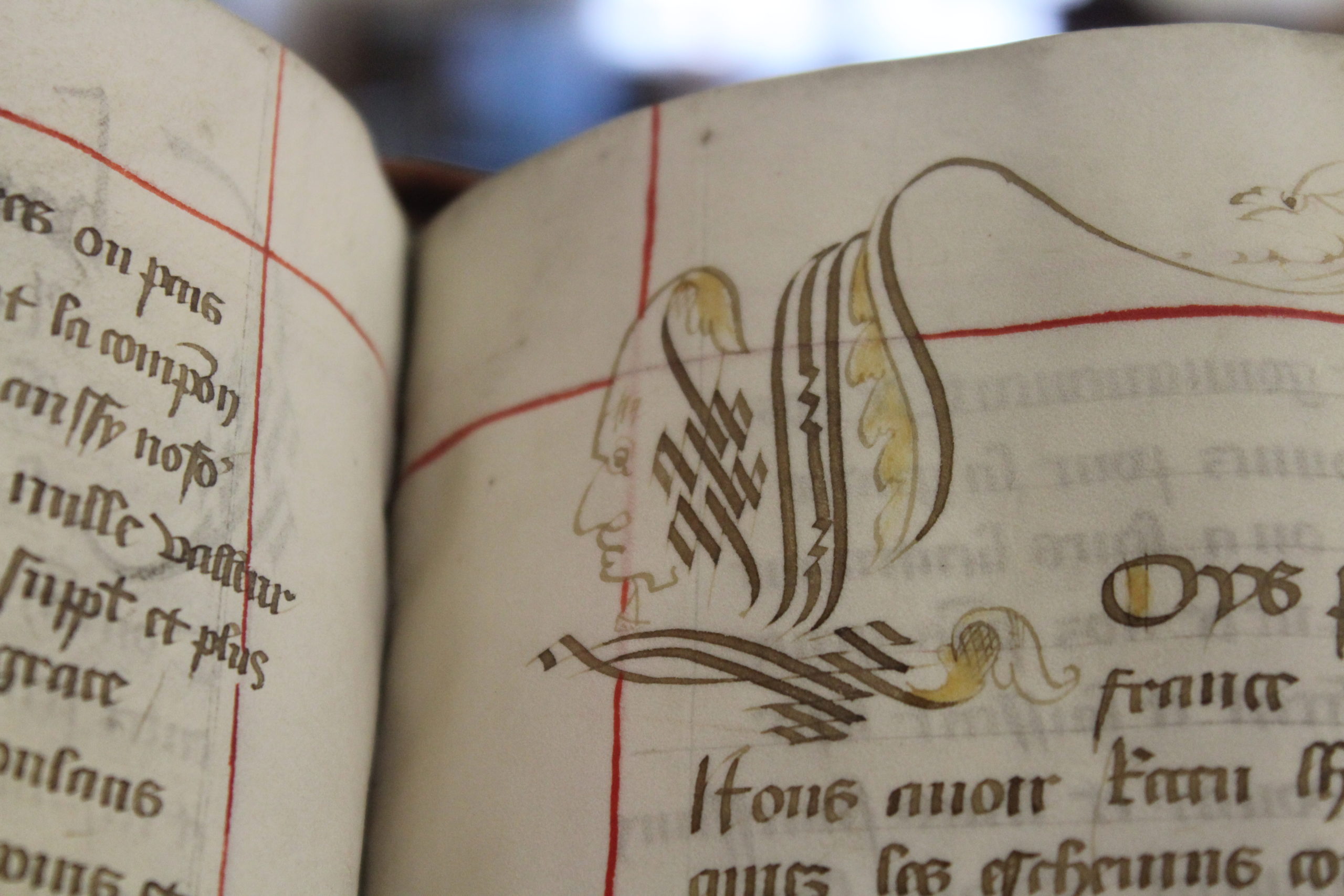

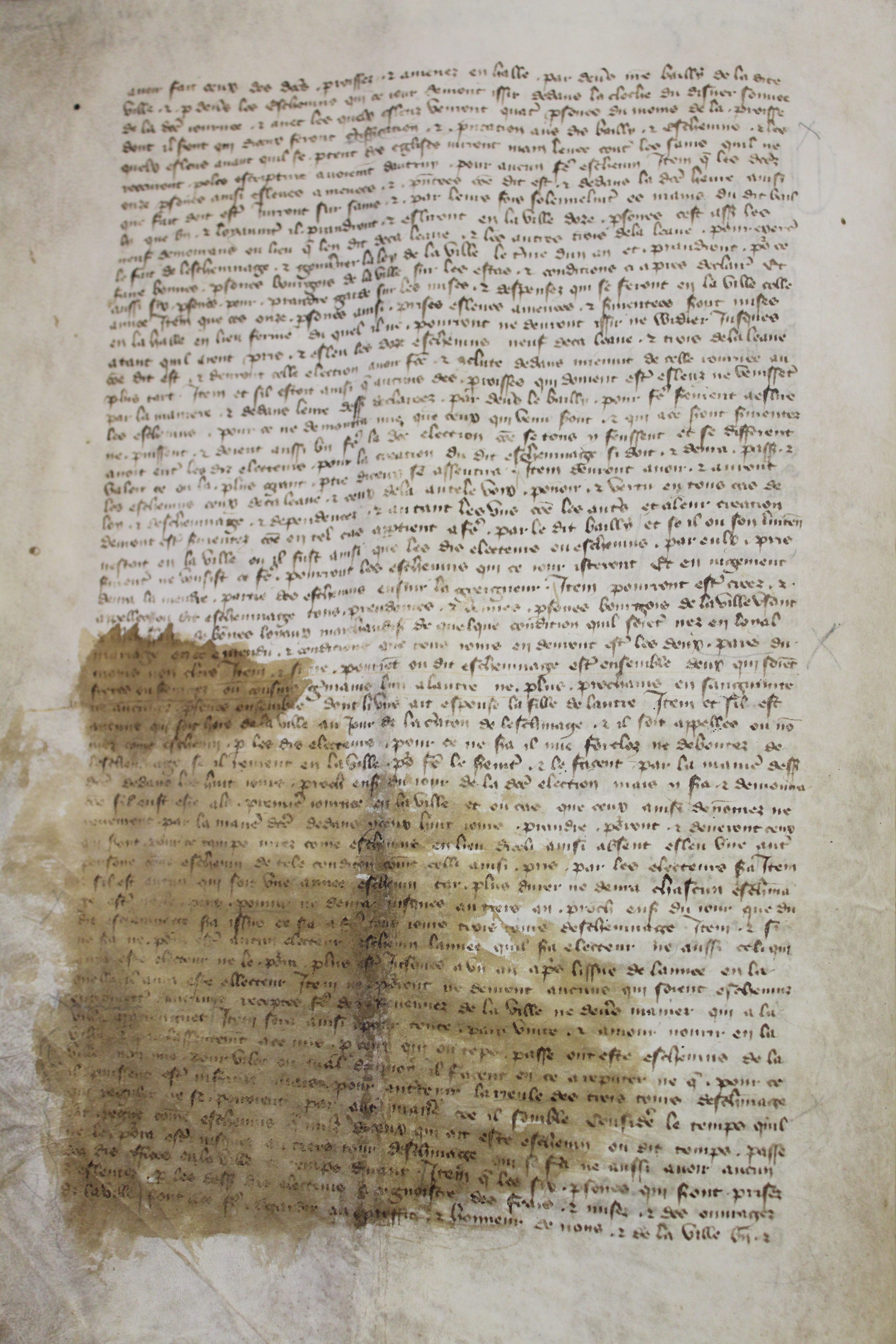

Le cartulaire AA 84 conservé aux archives de Douai est un manuscrit de 101 folios (c’est-à-dire pages), réalisé, pour ses premiers folios, au début du XIVe siècle (autour de 1320) et pour ses dernières pages au début du XVIIe siècle. Le cartulaire se compose d’ensembles de folios correspondant à des périodes de copie successives, identifiables à l’œil nu par observation de leurs caractéristiques formelles parfois très différentes d’une page à l’autre, mais qui peuvent aussi se retrouver à plusieurs pages d’écart. C’est le cas du modèle des premiers folios, repérable à ses initiales filigranées bleu et rouge et à sa textura. Ainsi, cohabitent au sein du cartulaire des strates très ornées et d’autres beaucoup plus simples, parfois à peine lisibles, et différentes organisations, du dossier thématique autour d’un événement ou d’un acte à un classement par émetteur puis date d’émission.

Si les actes choisis portent sur des sujets variés, on peut noter des prédominances : par exemple, ceux liés à des privilèges d’ordre fiscal étant particulièrement représentés, de même que, dans une moindre mesure, ceux ayant trait aux possessions de la ville ou à l’échevinage. Cela permet de percevoir les sujets de préoccupation majeurs de la commune.

Cela dit, le cartulaire AA 84 a également pu être étudié au regard de l’ensemble des documents contemporains de sa réalisation et conservés dans les fonds douaisiens : le choix d’en écarter certains qui auraient thématiquement et chronologiquement pu y figurer permet de formuler des hypothèses supplémentaires sur l’usage du cartulaire, comme outil de mémoire de la ville et support de l’image que la commune veut donner d’elle-même.

L’une des grandes particularités du cartulaire AA 84, particulièrement présente dans ses trente premiers folios environ, réside dans le fait que tous les actes initialement émis en latin apparaissent dans le texte original, mais aussi traduits en français picard. Ce mouvement de traduction et la forte présence du français au sein du cartulaire, qui y cohabite avec le latin, mais pas avec le flamand ni l’allemand, par exemple, se doit d’être interprété. D’une part, elle va dans le sens d’une mise à portée des textes fondateurs de la commune. Cette mise à portée du plus grand nombre est relative : il y a fort à parier que le bourgeois lambda ne se trouvait pas en présence du cartulaire.

L’écrit au Moyen Âge

L’histoire des pratiques de l’écrit est nécessairement tributaire de ce que les générations précédentes ont conservé ou non, par choix ou par accident. Ainsi, la révolution de l’écrit des XIIe et XIIIe siècles a longtemps été avant tout théorisée comme un moment d’intensification du recours à l’écrit et une diversification des formes de l’écrit à mettre en corrélation avec le développement et la structuration de l’Etat royal. Si ce discours n’est pas totalement faux, il est à nuancer : Paul Bertrand (voir bibliographie), entre autres, insiste dans ses travaux sur le fait que cette révolution de l’écrit s’accompagne d’une révolution de la conservation, qui se systématise et fait l’objet de davantage de soin.

Le cartulaire AA 84 (et il n’est pas le seul) s’inscrit, d’une certaine manière, dans cette double tendance. D’une part, il suffit de parcourir ses pages pour observer la variété des formes que prend l’écrit au sortir de cette période dite de révolution. D’autre part, il peut être considéré comme l’un des outils du volet “conservation” de cette révolution, la copie permettant de pérenniser, de sauvegarder, donc de conserver avec plus de sécurité, les textes sélectionnés.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

Sur l’histoire urbaine de Douai :

- DHERENT, Catherine, “Abondance et crises. Douai ville frontière, 1200- 1375”, sous la direction de Robert Fossier, université de Paris-1, 1992.

- ESPINAS, Georges, La vie urbaine de Douai au Moyen Âge. Paris : Auguste Picard, 1913.

- ROUCHE, Michel, dir. Histoire de Douai. Dunkerque : Westhoek Edition-Editions des Beffrois, 1985. Collection Histoire des villes du Nord – Pas-de-Calais.

Sur l’histoire des pratiques de l’écrit en général :

- BERTRAND, Paul. Commerce avec dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendiants à Liège (XIIIe – XIVe s.). Liège : Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, 2004.

- BERTRAND, Paul. « Une codicologie des documents d’archives existe-t-elle ? ». Gazette du livre médiéval, 2009, n°54, fasc. 1, p. 10-18.

- BERTRAND, Paul. Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et Empire, 1250-1350), Publications de la Sorbonne, 2015.

- CHASTANG, Pierre. « Cartulaires, cartularisation et scripturalité médiévale : la structuration d’un nouveau champ de recherche ». Cahiers de civilisation médiévale. Janvier-mars 2006, n°193, p. 21-31.

- CHASTANG, Pierre. La Ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle). Essai d’histoire sociale. Paris : Publications de la Sorbonne, 2013.

- Les chartes ornées dans l’Europe romane et gothique. 2011, tome 169, p. 79 à 107 (disponible en ligne)

- DEWEZ, Harmony et Lucie TRYOEN, dir. Administrer par l’écrit au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle). Actes des journées de recherche des 30 et 31 janvier 2015. Paris : Éditions de la Sorbonne, 2019.

- Les chartes ornées dans l’Europe romane et gothique. Paris : BEC. 2011, tome 169.

- GUYOTJEANNIN, Olivier (dir). L’art médiéval du registre. Chancelleries royales et princières. Paris : BEC, Etudes et rencontres de l’Ecole des chartes, 2018. 102

- RIBEMONT, Bernard. « Serge Lusignan, La Langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre », Cahiers de recherches médiévales et humanistes. 2004, mis en ligne le 26 juin 2008, p. 3 [consulté le 06 juin 2020]. (disponible en ligne)

Sur l’histoire des pratiques de l’écrit à Douai :

- BRUNNER, Thomas. Douai, Une ville dans la révolution de l’écrit du XIIIe siècle. Thèse : histoire, sous la direction de Benoît-Michel Tock. Université de Strasbourg, école doctorale de Sciences Humaines et sociales. 2014.

- BRUNNER, Thomas. « Le passage au vernaculaire dans les actes de la pratique en Occident », Le Moyen Âge, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2009, tome CXV, p. 29 à 72.

- BRUNNER, Thomas. « Zwischen pikardischem Französisch und Latein : zum Sprachgebrauch in der diplomatischen Schriftlichkeit der Stadt Douai im 13. Jahrhundert », dans Mittelalterliche Stadtsprachen, Maria SELIG et Susanne EHRICH, éd., Ratisbonne (Forum Mittelalter – Studien, 11), 2016, p. 183-202. (version du texte en français : disponible en ligne)

- BESTEL, Marion. « Sources et mécanismes de la construction d’une mémoire communale : le cartulaire AA 84 », sous la direction de Pierre Chastang, Catherine Kikuchi et Maaike van der Lugt, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 2020 (disponible en ligne).

- BESTEL, Marion. “Terminologie, échelles, usages du cartulaire. L’exemple du manuscrit AA 84 des archives municipales de Douai”, Circé. Histoire, savoirs, sociétés, n° 14, 2021-1 (disponible en ligne).

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

- Le Seigneur des Anneaux, T.1, La Communauté de l’Anneau

- Kaamelott, Livre I, épisode 4 : Le Chevalier Mystère

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Hors-série 14 – La loi salique avec Magali Coumert

- Épisode 17 – Lionel et l’écrit urbain médiéval

- Épisode 9 – Thomas et les luttes de pouvoir en Auvergne

Merci à Clément Nouguier qui a réalisé le magnifique générique du podcast et à Marion Bestel pour l’aide pour l’article !

Épisode 58 – Marion et le cartulaire de Douai

Fanny Cohen Moreau : Hello ! Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier juste quelques personnes : Laurent, Elise et Hervé qui ont soutenu le podcast. Je vous en dis plus à la fin de l’épisode. Bonne écoute !

[Générique]

Fanny Cohen Moreau : Est-ce que vous savez tout du Moyen Âge ? Mais d’abord, qu’est-ce que le Moyen Âge ? En général, on dit que c’est une période de mille ans, de l’année 500 à l’année 1500. Mais vous l’entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen Âge que de médiévistes ! Je m’appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen Âge en master ou en thèse, pour qu’ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu’ils vous donnent envie d’en savoir plus sur cette belle période.

Episode 58 : Marion et le cartulaire de Douai, c’est parti !

[Fin générique]

Fanny Cohen Moreau : Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’accueillir Marion Bestel.

Bonjour Marion !

Marion Bestel : Bonjour Fanny.

Fanny Cohen Moreau : Alors, je le dis tout de suite, tu n’es pas la Marion de l’épisode 18 où on avait parlé des livres d’heures, non, tu es une autre Marion… Il y a plein de Marion dans ce monde et il y en a plein qui sont médiévistes ! Alors, je te reçois aujourd’hui parce que tu as fait un mémoire de M2, donc à l’université de Paris Saclay, en juin 2020, sur le sujet, alors, attention : « Sources et mécanismes de la construction d’une mémoire communale : le cartulaire AA 84 aux archives municipales de la ville de Douai ». Oui, on dirait un film de blockbuster dit comme ça, mais, voilà, aujourd’hui avec toi, nous allons parler d’un sujet plus précis que dans d’autres épisodes, parce que moi je trouve ça assez intéressant qu’on montre qu’on peut aussi étudier le Moyen Âge par la petite lorgnette d’un sujet très très précis mais qui donne à dire sur le Moyen Âge. Tu étais sous la direction de Catherine Kikuchi notamment et Pierre Chastang, qu’on connaît parce que j’ai fait un hors-série avec eux il y a quelques mois, mais aussi, sous la direction de Maaike Van Der Lugt, donc professeur, toujours à Paris Saclay. Et donc, avec toi, Marion, nous allons parler de ce cartulaire qui a des particularités et qui venait donc de la ville de Douai, on va en parler. Déjà, première question, Marion, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier l’époque médiévale et le Moyen Âge ? Qu’est-ce qui t’a conduit jusqu’à ce master ?

Marion Bestel : Alors, ce qui m’a conduit à étudier l’histoire médiévale, ça remonte à très loin en réalité puisque j’ai une fascination pour la période depuis que je suis toute petite…

Fanny Cohen Moreau : … Ouh…

Marion Bestel : … les chevaliers, les cathédrales, c’est mes plus lointains souvenirs de passion pour le Moyen Âge, et donc c’est une passion qui s’est ensuite développée grâce à ma mère parce qu’elle m’a fait visiter beaucoup de châteaux. On s’est dit que ça serait intéressant de passer des princesses de contes de fée aux vraies princesses et donc du coup, des châteaux de contes de fée aux vrais châteaux. Et donc, ça s’est développé comme ça avec les années et je pense que la révélation elle a vraiment eu lieu en 5ème, parce que j’ai eu une professeure d’histoire qui s’appelait Catherine Lagier (si elle nous écoute, je la salue au passage !) qui rendait l’histoire vivante, elle faisait partie d’une association de reconstitution, elle faisait de l’archéologie expérimentale et elle était vraiment passionnée de Moyen Âge et c’est ça en fait qui a joué le rôle de déclencheur et après, c’est un intérêt du coup qui s’est développé tout au long de mon parcours étudiant jusqu’à aujourd’hui.

Fanny Cohen Moreau : Donc tu savais, même en sortant du BAC que tu voulais étudier l’histoire, l’histoire médiévale ?

Marion Bestel : En fait, en sortant du BAC, donc j’ai fait un BAC littéraire et depuis très longtemps, je savais que je voulais tenter le concours de l’Ecole des Chartes. Donc, l’Ecole des Chartes c’est une école qui forme, enfin qui délivre un diplôme d’archiviste-paléographe et pour moi, c’était le meilleur moyen d’allier mes 2 passions, à savoir tout ce qui était écrit et ce qui avait trait à l’histoire. J’ai fait une classe préparatoire pour ce concours pendant 3 ans, au lycée Henri IV à Paris…

Fanny Cohen Moreau : Oh ben ça va ! Madame ! Pardon, mais c’est une très très bonne formation !

Marion Bestel : C’était une très très bonne formation et du coup, j’ai notamment eu une solide formation en formation médiévale, l’intérêt ne s’est pas démenti au cours de ces 3 ans. Et, finalement, je n’ai pas eu le concours mais je voulais toujours travailler dans les archives, j’avais compris que c’était la voie dans laquelle je voulais me diriger. Donc, sur les conseils de mon professeur de médiévale de 3ème année de classes préparatoires, monsieur Xavier Nadrigny (que je salue aussi au passage !), j’ai contacté Pierre Chastang de l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines Paris Saclay, et c’est lui qui m’a conseillé avant d’entamer une formation en archives de faire un passage par la case recherches en histoire pour aborder les archives du point de vue du chercheur.

Fanny Cohen Moreau : Oui, c’est une bonne idée effectivement, que tu vois les 2 côtés de l’archive en fait.

Marion Bestel : C’est exactement ça. C’est une manière de prendre conscience des besoins des uns et de la manière de fonctionner ensuite des autres.

Fanny Cohen Moreau : C’est un très bon conseil, effectivement ! Donc, tu es allée en master. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet, donc d’étudier le cartulaire de Douai ?

Marion Bestel : C’est un sujet qui a été choisi complètement par hasard, dans le sens où mon but c’était de donner une teinte archivistique à ma recherche. Donc, on en a discuté avec Pierre Chastang et, il m’a proposé plusieurs sujets. Un sujet qui était focalisé autour de Montpellier puisque c’est son domaine de spécialité et un, qui était celui que j’ai choisi, d’un cartulaire de Douai parce qu’il y en a plusieurs, ce n’est pas le seul et unique, c’est le premier, ce n’est pas le seul et unique. Et finalement, j’ai choisi celui de Douai parce que je ne connaissais pas la région, donc j’étais assez curieuse. Pour un souci pratique parce que l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines étant sur Paris, au niveau des transports, c’était plus simple. Et parce que tout simplement, il m’a un petit peu lancé un défi…

Fanny Cohen Moreau : … Hum…

Marion Bestel : … quand il m’a présenté ce sujet, parce que pour résumer, il m’a dit que dans l’espace de l’ancien comté de Flandre, on avait plein de cartulaires et de livres urbains dont on ne sait pas comment ils sont organisés. Voilà, c’est ce qu’il m’a dit sommairement, on ne comprend pas trop comment ils sont organisés, c’est un petit peu chaotique et donc l’enjeu c’est de comprendre comment ils sont structurés, est-ce qu’il y a une logique ? Est-ce qu’il y en a pas ? On s’attendait à ce qu’il y en ait une, mais il fallait la découvrir et il m’a transmis les photos des premiers folios de ce cartulaire…

Fanny Cohen Moreau : … donc, les premières pages…

Marion Bestel : … les premières pages, exactement. J’ai vu ces premières pages qui étaient magnifiques, je suis tombée amoureuse…

Fanny Cohen Moreau : …Oh, oh (rires)…

Marion Bestel : … et donc, j’ai choisi ce sujet.

Fanny Cohen Moreau : Oh, c’est beau… C’est beau… Alors, avant qu’on rentre dans le manuscrit, si je peux dire, raconte-nous, Marion, déjà quel est le contexte historique et géographique sur lequel tu as travaillé, donc Douai ?

Marion Bestel : Alors, Douai, c’est une ville du nord de la France, pas très loin de Lille pour resituer sommairement. C’est une ville qui est sur la Scarpe qui présente un intérêt considérable pour le commerce fluvial…

Fanny Cohen Moreau : … Ouais… c’est un cours d’eau…

Marion Bestel : … exactement. Et qui présente aussi un intérêt de par sa position qui est stratégique puisque, elle se situe un petit peu au carrefour de différents espaces à la fois royaume de France, comté de Flandre et l’Empire qui n’est pas très loin, au Moyen Âge du moins… (rires Fanny) Donc, c’est vraiment un objet de convoitise de la part du roi de France, comme du comte de Flandre. C’est une commune plus spécifiquement depuis 1188 puisque c’est la date à laquelle elle a reçu sa charte de la part de Philippe d’Alsace.

Fanny Cohen Moreau : Donc, ça veut dire quoi que c’est une commune ?

Marion Bestel : Une commune, ça veut dire qu’on reconnaît l’existence de la communauté et ça veut dire qu’on la dote d’un certain nombre de libertés et notamment de former un gouvernement urbain.

Fanny Cohen Moreau : D’accord, donc ce n’est pas juste une ville mais elle a vraiment sa forme d’indépendance à elle.

Marion Bestel : Dans le cas du nord de la France, le gouvernement, on l’appelle l’échevinage, il est formé d’échevins qui sont élus pas forcément au suffrage universel direct mais ils sont élus d’une certaine manière. Mais par contre, le comte de Flandre ou le roi de France, selon les périodes, doivent au moins ratifier, accepter le gouvernement qui a été formé. Ce qu’il faut bien comprendre, au Moyen Âge, c’est que les privilèges sont relatifs, les libertés sont relatives et ça marche beaucoup par comparaison avec les autres.

Fanny Cohen Moreau : D’accord, ouais, donc ça peut évoluer selon les périodes encore.

Marion Bestel : Ca peut évoluer selon les périodes et ça peut évoluer en fonction aussi du contexte global, c’est-à-dire que, par exemple, ce qu’on appelle les « bonnes villes », pour résumer, ça va être les villes qui vont avoir un peu plus de libertés que les autres.

Fanny Cohen Moreau : D’accord !

Marion Bestel : Je résume à très très très gros traits… (rires Fanny)

Fanny Cohen Moreau : Non, mais c’est déjà intéressant. Voilà ! Petite initiation à l’histoire urbaine médiévale dans cet épisode… (rires)

Marion Bestel : Pour ce qui est du contexte historique, j’ai dû travailler sur une période qui était relativement longue puisque, le cartulaire que j’ai étudié a été composé du XIVème au XVIIème siècle…

Fanny Cohen Moreau : … Ah ouais ! Quand-même !

Marion Bestel : … voilà, donc c’est très très long, même si la majorité a été constituée au XIVème / XVème siècle, il y a quelques actes des XVIème / XVIIème siècles qui se retrouvent dedans, et donc on se situe à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne. C’est difficile de le dater précisément. On y reviendra plus tard, mais ce ne sont pas des actes originaux qui se retrouvent dedans, donc les questions de datation sont un petit peu compliquées. Et donc, c’est une période qui est un peu trouble puisque on se situe à la fin de la dynastie des Capétiens directs, il y a la Guerre de Cent ans qui vient se rajouter à ce moment-là. Donc, voilà pour planter le décor.

Fanny Cohen Moreau : Et Douai à l’époque ça ressemble à quoi ?

Marion Bestel : Alors, Douai à l’époque c’est une ville fortifiée. Ça mérite d’être précisé…

Fanny Cohen Moreau : Donc oui, on voit, que c’est vraiment une ville qui s’est organisée et qui se protège aussi des potentiels problèmes…

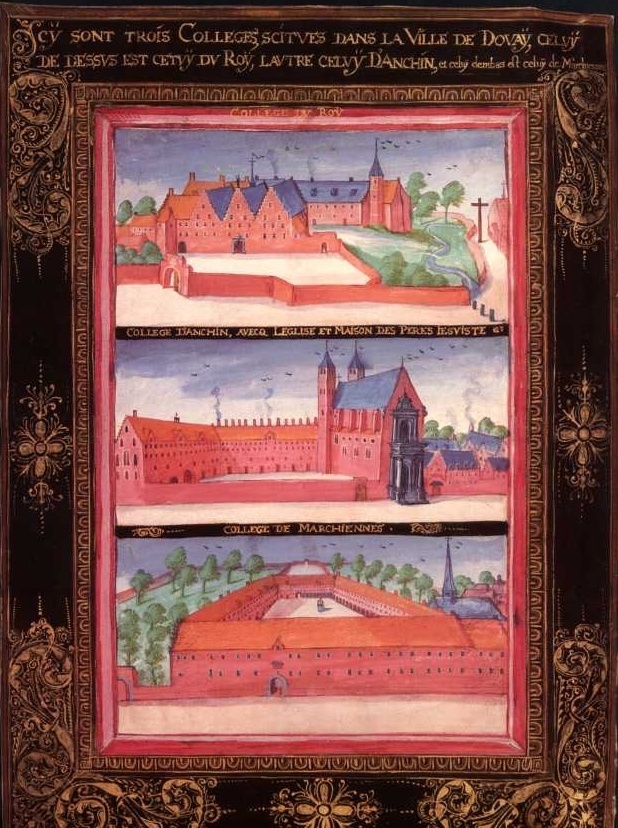

Marion Bestel : … exactement… Mais il y a notamment une des forteresses, parce qu’il y a eu des enceintes successives comme dans beaucoup de villes finalement. Il y a une des enceintes, des forteresses comme on le lit dans les textes, qui a été explicitement demandée par un roi de France. C’est-à-dire qu’il a ordonné qu’une forteresse soit érigée pour protéger la ville et pour l’aider à la tenir également. Donc, certes, il y a une volonté de la ville de se protéger et en même temps, ça répond à un ordre qui vient vraiment du suzerain et donc du haut de la pyramide. En-dehors de ça, au cœur politique mais aussi géographique de la ville, il y a la halle, c’est un mot qu’on va retrouver plus tard ensuite qui va plutôt se rapporter au contexte économique, mais la halle c’est aussi là où il va y avoir des jugements qui pourront être prononcés, c’est aussi là qu’on va pouvoir conserver les archives, en partie. Douai, comme beaucoup de villes de l’espace Flamand, dans le sens du comté de Flandre de manière générale au Moyen Âge, a connu un commerce assez prospère au niveau de la draperie. Cela dit, d’autres commerces ont été revalorisés par les recherches successives, notamment les thèses qui ont été faites sur Douai et en particulier celui de grain et celui de la vigne.

Fanny Cohen Moreau : D’accord. Bon, maintenant, on a un peu plus compris où est-ce qu’on est, à quelle époque. Raconte-nous, Marion, tu as travaillé sur un cartulaire. Alors, première chose, qu’est-ce qu’un cartulaire ?

Marion Bestel : Encore une fois, on va le définir de façon assez large, puisque la question des typologies documentaires est toujours très épineuse quand on étudie le Moyen Âge puisque rien n’est absolument figé et défini à l’avance, mais, pour dire les choses simplement, un cartulaire, c’est un recueil de copies de chartes. Qu’est-ce qu’une charte ? Ce sont des actes qui sont délivrés par, on va dire, un émetteur vers un destinataire, donc, par exemple, du roi de France vers la commune de Douai. Donc, le cartulaire, c’est une forme de collection puisque il est structuré autour d’une thématique en général. Il y a vraiment une notion de sélection des actes qui sont copiés, le but ce n’est pas de copier tous les actes dans un cartulaire. Et la petite nuance c’est que un cartulaire, en général, il est produit par celui qui détient ces actes, qui les a donc reçus, normalement, et non pas par des érudits extérieurs.

Fanny Cohen Moreau : D’accord, oui. Donc, il a un but particulier le cartulaire, pour quelqu’un, pour prouver éventuellement quelque chose, pour collecter tout ce qu’il a pu obtenir des différents émetteurs.

Marion Bestel : Pas forcément tout du coup, c’est là la petite nuance. Mais effectivement, le but, ça va être de choisir une thématique, par exemple, en l’occurrence, le cartulaire AA 84, il est appelé premier registre ou premier cartulaire aux privilèges, et donc il va rassembler les actes qui confirment ou qui confèrent un privilège précis et important à la ville. Dans les faits, ça dépasse un petit peu le cadre strict du privilège, mais c’est ça la plus grosse thématique qu’on va retrouver. Ca va être, par exemple, le droit de tenir une foire ou une exemption d’impôt.

Fanny Cohen Moreau : Et pourquoi c’est important d’étudier les cartulaires du Moyen Âge ?

Marion Bestel : C’est important parce que… déjà, il faut se rendre compte que le choix, la décision de copier n’a rien d’anodin puisque, même si l’écrit se développe de plus en plus au cours du Moyen Âge, ça reste quelque chose qui prend du temps, ça reste quelque chose de coûteux. Et la sélection non plus n’a rien d’anodin, puisque ça implique un but derrière. Sans mauvais jeu de mots, le but de la recherche ça va être de comprendre le but derrière cette sélection qui s’opère. Par exemple, d’arriver à retrouver, d’arriver à définir les critères qui ont présidé à cette sélection pour comprendre le but recherché par ceux qui voulaient produire le cartulaire.

Fanny Cohen Moreau : Ah, c’est vraiment intéressant, et voilà, ça fait partie de ces écrits ordinaires, comme le dit l’historien Paul Bertrand que j’aime bien, mais qui permettent en fait de savoir des choses concrètes sur le Moyen Âge et vraiment de se mettre un peu dans les chaussures de ces gens du Moyen Âge qui géraient leurs affaires, qui géraient un petit peu tout ça et de comprendre comment ils les géraient aussi.

Marion Bestel : C’est exactement ça ! L’intérêt c’est que, pour reprendre l’image de l’introduction du podcast, c’est que ça nous fait une petite lorgnette sur ce qui leur importait, sur ce qu’ils avaient à cœur de défendre, de pérenniser, mais aussi, c’est une des idées que j’ai pu développer, sur l’image qu’ils voulaient donner, puisque il y a certains actes qui ont pu être, je pense, volontairement poussés sous le tapis ou laissés de côté.

Fanny Cohen Moreau : Il y a une vraie enquête à faire… Alors, maintenant Marion, raconte-nous l’histoire de ce manuscrit. Tu nous as déjà donné des éléments, mais comment il est, qu’est-ce qui lui est arrivé ? Raconte-nous tout ça.

Marion Bestel : Alors, c’est un manuscrit qui a été commencé au début du XIVème siècle, comme je le disais, c’est un petit peu difficile de le dater précisément, mais on estime qu’il n’a pas pu être commencé avant les années 1320, donc commencé au début du XIVème siècle, poursuivi jusqu’au début du XVIIème siècle. Donc, ça veut dire qu’à l’origine il n’était pas prévu qu’il ait la forme et la taille qu’on lui connaît aujourd’hui, ça s’est fait par ajouts successifs, et notamment au XVème siècle, on sait, précisément en 1488, qu’une table liminaire lui a été ajoutée, non pas derrière mais devant, donc c’est une sorte de sommaire qui reprend à tel folio, il y a tel acte, à tel folio, il y a tel acte. Et donc, au-delà de ça, de nombreuses annotations largement postérieures, notamment du XIXème siècle, ont été portées en première page mais aussi parfois dans les marges…

Fanny Cohen Moreau : Hannnn…. Sacrilège ! (rires)

Marion Bestel : … du cartulaire. Sacrilège et pourtant ça permet aussi de voir que c’est un document qui a été manipulé, qui a été mis en relation avec d’autres manuscrits des archives de Douai. C’est un document qui a vraiment vécu, qui n’a pas été oublié pour caricaturer, pour revenir sur le cliché des archives, dans une cave ou dans un grenier et qui a été redécouvert tout-à-fait récemment. C’est vraiment un document dont on sait qu’il a été manipulé.

Fanny Cohen Moreau : donc qu’il avait une importance et un rôle.

Marion Bestel : Exactement !

[Extrait : Le Seigneur des Anneaux, T.1, La Communauté de l’Anneau]

Fanny Cohen Moreau : Il y a quelque chose en fait aussi. C’est que, quand on a préparé le sujet, tu m’as dit : « c’est le premier cartulaire de Douai ». Alors, bien sûr, ça m’a interrogé. Pourquoi tu dis ça ? Comment tu sais que c’est le premier cartulaire de Douai ?

Marion Bestel : Alors, je sais que c’est le premier déjà parce que c’est marqué dessus…

Fanny Cohen Moreau : (rires Fanny) C’est marqué peut-être par les gens du XIXème siècle, par qui ?

Marion Bestel : Alors, il faudrait que je vérifie très honnêtement, mais sur le premier folio, pas le premier folio actuel, mais le premier dans l’ordre chronologique on va dire, le premier qui a été écrit véritablement…

Fanny Cohen Moreau : … ouais, la première page qui constitue le manuscrit mais de façon chronologique…

Marion Bestel : … voilà, c’est très bien résumé. Il y a une petite introduction qui a été marquée et, il me semble, mais il faudrait que je vérifie, qu’ il est indiqué que c’est le premier et donc, c’est ça qui fait sa particularité, c’est que à un moment, on a décidé de reprendre certains actes qui avaient été donnés et de les copier, donc c’est ça qui fait sa particularité. Et au-delà de ça, ce qui est frappant, c’est que, pas partout, pas sur tous les folios, mais il y a des grosses strates, ce que j’ai appelé des strates de composition, où il est très richement décoré et en particulier dans les premiers folios, le début de chaque acte s’est vu attribué, si je puis dire, une initiale ornée…

Fanny Cohen Moreau : … hummm…

Marion Bestel : … donc, la première lettre de l’acte a été agrandie et décorée. Elle n’est pas tracée dans la même encre puisqu’elle est en général en rouge et bleu et, ce qu’on appelle, filigranée, donc avec des petits motifs à l’intérieur, en général floraux ou géométriques. Donc, ce ne sont pas des enluminures avec des petites scènes de personnages, comme on a l’habitude de le voir dans les manuscrits les plus prestigieux, mais ça reste quand même, un témoignage de l’intérêt porté à ce manuscrit, de la volonté d’en faire quelque chose de prestigieux. Et donc, ces décorations se retrouvent à plusieurs moments dans le cartulaire. Elles évoluent avec le temps, il y a d’autres formes d’initiales qui apparaissent un peu plus loin qui ont, pour le coup, des petits visages de personnages que j’aime beaucoup…

Fanny Cohen Moreau : … (rires)…

Marion Bestel : … et au-delà, du coup, de ces décorations très agréables à regarder et pleines de sens, ce qui m’a frappée, notamment dans les premiers folios, c’est que tous les actes qui sont originellement en latin ont été traduits en français picard.

Fanny Cohen Moreau : Ohhhh ! Et le français picard c’est quelque chose (rires) !

Marion Bestel : Alors, on pourrait appeler ça du moyen français ou de l’ancien français, ça se lit et ça se comprend globalement très bien, même si je n’ai pas pu aller dans les subtilités du texte, ce n’était pas forcément l’objet de mon étude, mais du coup, ça veut dire que ce cartulaire, précisément, n’est pas seulement une collection de copies thématiques, il y a une véritable plus-value puisque il y a eu également ce choix de traduction, donc de mise à porter, si l’on peut dire, du plus grand nombre. Le but, c’était manifestement aussi, que les textes soient compréhensibles même pour ceux qui n’avaient pas étudié le latin à l’université par exemple.

Fanny Cohen Moreau : En fait, ce que tu disais tout à l’heure sur le côté représentation, on le retrouve là. C’est que là, les personnes faisaient ça pas seulement pour que ce soit pratique mais aussi pour que ce soit vu et que ça donne une image d’eux.

Marion Bestel : Vu, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si le bourgeois lambda de Douai y avait beaucoup accès. Mais par contre, on peut imaginer que si on faisait appel à un notaire, donc, un professionnel de l’écrit mais qui n’avait pas forcément une pleine maîtrise du latin, il pouvait avoir facilement accès à ces textes.

Fanny Cohen Moreau : Et matériellement, comment il se présente ? Alors même, on va utiliser un petit peu un mot rigolo que j’aime bien, mais codicologiquement, donc, la codicologie c’est un peu la science de l’étude de l’écrit des manuscrits, si on peut résumer comme ça, mais donc, comment il se présente ?

Marion Bestel : Alors, de l’extérieur, il est relié, donc ce ne sont pas des petits fragments qui se baladent mais la reliure n’est pas d’origine. Donc je ne vais pas forcément beaucoup la commenter. A l’intérieur, ce sont des cahiers de parchemin. Alors, ce qu’on appelle des cahiers, ce sont des feuilles cousues ensemble et donc plusieurs cahiers, ça forme le cartulaire. Mais du coup, il n’était pas forcément prévu qu’il y ait autant de cahiers, ça s’est fait, a priori, par ajouts successifs en fonction des besoins et en fonction des moments où on a décidé d’ajouter des copies.

Fanny Cohen Moreau : Donc, en fait, même ça, ça te permet de savoir des choses sur son histoire, de voir un peu son évolution, comment sont constitués les cahiers quoi ?

Marion Bestel : Je ne me suis pas forcément beaucoup penchée sur la constitution des cahiers, mais par contre, ce qu’on peut vraiment voir, c’est que la qualité du parchemin varie beaucoup. Typiquement, les premiers folios qui sont très décorés, c’est du parchemin qui est très blanc, très souple, très agréable et notamment, au milieu, il y a deux gros cahiers, je crois, de dix feuillets, quelque chose comme ça, qui sont vraiment très épais et qui sont moins blancs. On ne voit qu’eux comme le nez au milieu de la figure… (rires Fanny)… et donc, ça montre aussi une évolution, peut-être, je ne veux pas affirmer de façon trop appuyée non plus, mais on voit l’évolution, du coup, des matériaux employés et pour peu que ça colle avec un soin un petit peu moins important apporté à la mise en page, à l’écriture, à la décoration, on peut voir, peut-être, un changement de tendance, un changement de logique autour du cartulaire.

Fanny Cohen Moreau : Et il y a combien de pages, enfin de folios en tout ?

Marion Bestel : De mémoire, 101…

Fanny Cohen Moreau : Ah oui ! Comme tu disais, de loin, on voit que c’est un gros livre en fait !

Marion Bestel : On voit que c’est un gros livre, et encore, le dernier acte, on n’a pas la fin…

Fanny Cohen Moreau : Comment ça on n’a pas la fin ?

Marion Bestel : Ben c’est-à-dire que au folio 101 verso, il y a un acte qui a commencé et on n’a pas la fin. Donc, ça veut dire que, vraisemblablement, il était encore plus gros à une époque.

Fanny Cohen Moreau : Oh ! On lui a enlevé des bouts ?

Marion Bestel : Ou il en a perdu, ou peut-être qu’ils étaient trop abîmés, puisqu’on sait que les archives sont souvent victimes de moult petites bêtes…

Fanny Cohen Moreau : Oui, parce que, en fait, bon là, comme tu l’as dit, je voyais un peu comme, bon alors si les gens se visualisent un peu dans le Seigneur des Anneaux, quand ils rentrent dans la Moria, dans le premier film / livre, et que on voit qu’il y a quelqu’un qui était en train d’écrire la chronique de ce qui se passait et qu’il n’a pas terminé… Non, donc là, c’est pas ils se sont fait attaquer, il n’a pas pu terminer, c’est juste qu’il manque la fin…

Marion Bestel : … oui, oui, voilà. On sait que la copie était très stable, très posée, qu’ils ont eu le temps, a priori, puisque l’écriture est très soignée, qu’on a une belle mise en page, très régulière avec des belles lignes. Mais, je pense que ça a été un des dégâts du temps.

Fanny Cohen Moreau : Et est-ce que tu sais aussi son histoire archivistique, est-ce que tu sais s’il a toujours été là où il est actuellement ou est-ce qu’il a bougé, peut-être en fonction de qui dirigeait la région ?

Marion Bestel : Alors, dans la mesure où c’est un cartulaire communal, municipal, enfin, rattaché à Douai vraiment, il a été conservé en halles ; la halle dont on parlait au début et je pense qu’il n’a jamais quitté la ville finalement. Après, les archives ont connu plusieurs bâtiments, ont connu plusieurs dépôts. Actuellement, le bâtiment est très agréable d’ailleurs, mais il n’a jamais vraiment quitté la ville.

Fanny Cohen Moreau : Et est-ce qu’on sait qui a fait ce manuscrit, est-ce qu’on a des noms de, peut-être, de personnes qui l’ont écrit ou pas du tout ?

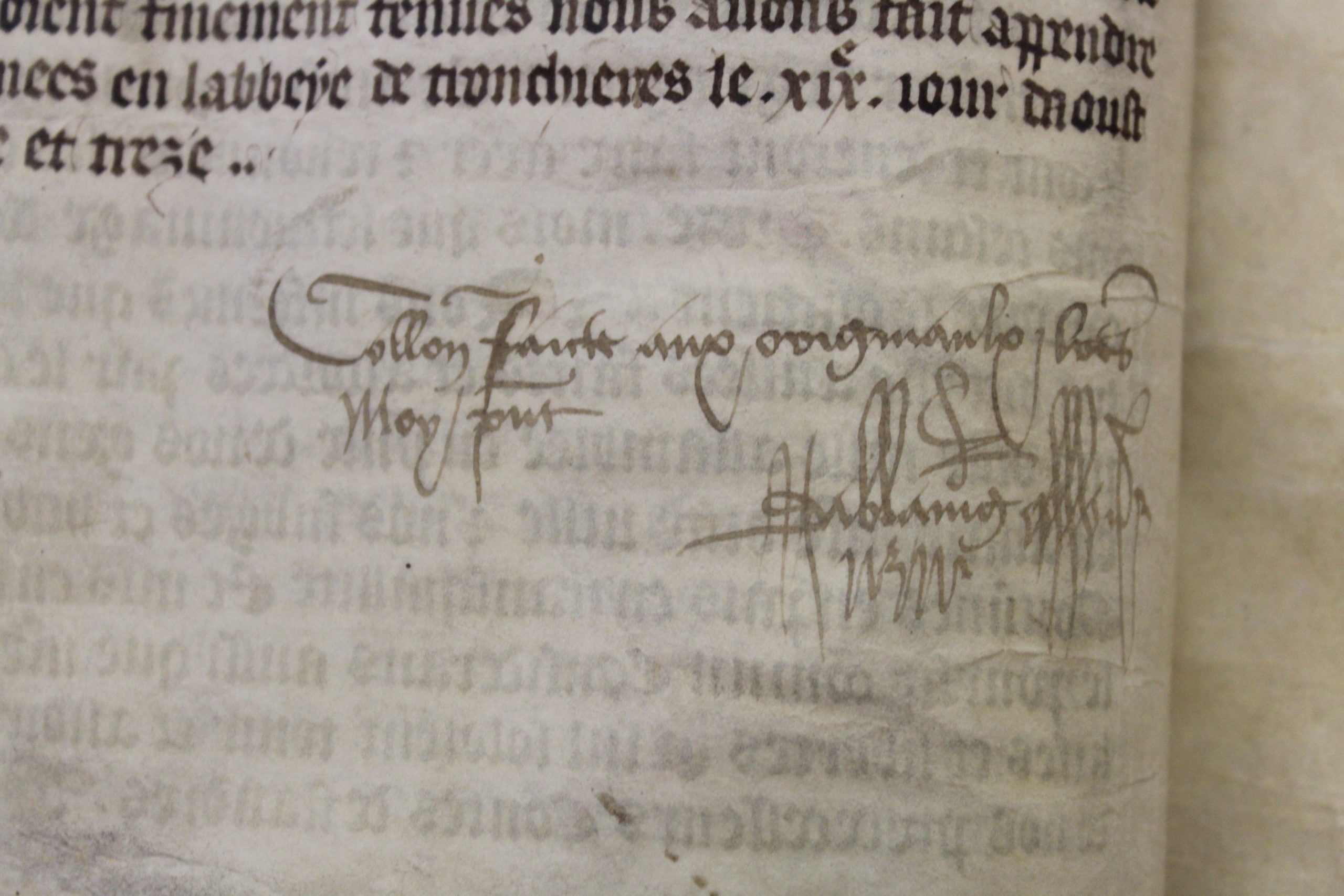

Marion Bestel : Alors, il faut bien différencier ceux qui l’ont commandé et ceux qui l’ont écrit. Les scribes, à l’intérieur du cartulaire en tout cas, on n’a pas les noms. Ce sont des grands anonymes. Il n’y a que la fameuse table liminaire de 1488 qui est déjà précisément datée et dont on sait qu’elle a été dressée par un certain Henry Dufour qui est désigné comme procureur de la ville. Mais, sinon, on n’a absolument pas de détails sur ceux qui ont pris la plume et qui ont exécuté matériellement la copie. Cela dit, sur les commanditaires, il n’y a pas vraiment de doute, ce sont les échevins.

Fanny Cohen Moreau : Donc, ceux qui vraiment s’occupaient de la ville.

Marion Bestel : Ceux qui dirigent la ville. Voilà !

Fanny Cohen Moreau : Et on a des noms dans le cartulaire ou pas du tout ?

Marion Bestel : Pas du tout. A la rigueur, les seuls noms qu’on pourrait déduire ou retrouver, ce sont ceux des personnes, je suppose des notaires, qui ont fait, ce qu’on appelle, des collations d’actes, c’est-à-dire qu’ils ont comparé la copie avec l’original et qui ont certifié qu’elle était bien conforme. Tous les actes n’ont pas été collationnés, seulement certains, et donc, en s’appuyant sur ces mentions de collations et ces signatures, peut-être qu’on pourrait remonter à certains noms précis. Mais c’est vraiment les seules exceptions.

Fanny Cohen Moreau : Et qu’est-ce… bon là on a beaucoup parlé de l’aspect extérieur, de l’aspect matériel du cartulaire, mais qu’est-ce qu’on a dans ce cartulaire, qu’est-ce qu’on a comme types d’actes, qu’est-ce que ça nous raconte ?

Marion Bestel : A l’intérieur du cartulaire, on a essentiellement des actes qui confèrent ou qui confirment des privilèges, par exemple, comme je le disais tout à l’heure, le droit de tenir une foire…

Fanny Cohen Moreau : … à la ville de Douai ? C’est la ville de Douai qui en bénéficie ?

Marion Bestel : Exactement. On a également beaucoup d’actes qui concernent la fiscalité, donc des gens qui vendent ou qui cèdent le droit de percevoir un impôt. Etant donné qu’on a beaucoup de marchandises qui transitent par la Scarpe, c’est assez intéressant. On a quelques actes également qui précisent les modalités d’élection des échevins : qui peut l’être ? pour combien de temps ? par qui ? dans quel milieu ?… Il me semble qu’on a quelques actes qui sont quasiment des cas de jurisprudence qui reviennent en fait sur une affaire qui a été jugée. En fait, c’est assez varié, mais voilà les grandes typologies ce serait : confirmation de privilèges, tout ce qui a trait à l’impôt ou à l’organisation de la ville. Les contrats ce ne sera pas la même catégorie documentaire puisque, entre personnes, ça va relever de l’écrit privé alors que là on se situe vraiment dans un écrit urbain. C’est toujours la ville, la commune, qui va être concernée alors que, ça fait une transition parfaite, Douai c’est la ville qui conserve le premier document en langue d’oïl connu.

Fanny Cohen Moreau : C’est-à-dire ?

Marion Bestel : C’est-à-dire, pour résumer, le premier document en français ! Sauf que, précisément, c’est un document privé puisque c’est une reconnaissance de dette entre deux individus.

Fanny Cohen Moreau : Tu veux dire le premier document en langue française de France ?

Marion Bestel : C’est ça…

Fanny Cohen Moreau : Ah ouais ! Mais, on ne le sait pas assez ça dis donc !

Marion Bestel : On ne le sait pas assez et j’essaie de le faire savoir. Mais du coup, ça peut expliquer le mouvement de traduction, donc cet ancrage du français, mais on n’est pas sur les mêmes typologies documentaires et c’est pour ça que ce plus vieux document en français, par exemple, n’a rien à faire dans ce cartulaire, et il n’y est pas d’ailleurs.

Fanny Cohen Moreau : C’est vraiment intéressant de voir que, c’est les débuts de la langue française à l’écrit en fait ?

Marion Bestel : C’est ça. Après, il ne faut pas non plus s’emballer. C’est le premier qui est conservé dont on a toujours la trace. Peut-être qu’il y en a eu avant, peut-être que il n’est pas représentatif puisque, ce qui compte, c’est quand une pratique se systématise. Finalement, la première occurrence, on peut s’en souvenir, mais si elle ne représente pas un vrai point de départ et une vraie tendance, ce n’est pas ça qui est le plus important.

Fanny Cohen Moreau : Oui, bon voilà ! Je m’emballe un petit peu, j’avoue, mais c’est vrai que, voilà, faut toujours se dire, et je pense qu’on en a déjà parlé dans des épisodes, mais que l’histoire du Moyen Âge, on l’étudie avec ce qui reste…

Marion Bestel : … exactement…

Fanny Cohen Moreau : … c’est que voilà, on ne peut que s’approcher de l’histoire, mais c’est compliqué de dire souvent « oui ! c’est ça, c’est ça ». Là j’avoue, je me suis un petit peu emballée (rires Marion), mais bon, voilà, c’est mon enthousiasme naturel qui a fait que : « oh ! En fait, voilà, c’est à Douai qu’on a, dans les faits, le plus vieux texte en français écrit est à Douai ».

Marion Bestel : Dans les faits, c’est exactement ça. Mais, c’est pour ça que je précisais qu’ il ne faut pas se laisser berner par les archives, puisque les archives, déjà, résultent d’un tri, toujours. En tant qu’étudiante en gestion des archives, on m’a souvent dit : « un bon archiviste est un archiviste qui jette, qui élimine… »

Fanny Cohen Moreau : …QUOI ? (Fanny choquée)

Marion Bestel : Et oui…

Fanny Cohen Moreau : …QUOI ?

Marion Bestel : Il ne faut pas se dire que tout est conservé aux archives. Et, en plus de ça, il faut bien se dire que, même si, au XIIIème, essentiellement au XIIIème siècle, on a ce qu’on appelle une révolution de l’écrit. Paul Bertrand a beaucoup réfléchi et a beaucoup écrit là-dessus. Il insiste aussi sur le fait que, certes, il y a une accélération du recours à l’écrit mais il y a aussi une accélération et une intensification de la conservation. Et du coup, c’est ça qui peut donner l’impression que avant on écrivait beaucoup moins et d’un coup, on s’est mis à écrire, c’est aussi que d’un coup, on s’est beaucoup plus mis à conserver. Et c’est pour ça qu’il ne faut pas se dire que dans les premiers siècles du Moyen Âge, y compris sous les Mérovingiens et les Carolingiens, on écrivait très peu. C’est surtout parce que on ne conservait pas autant ou pas dans les mêmes conditions et ça crée, du coup, cette espèce de biais.

Fanny Cohen Moreau : Et donc, dans ton mémoire, Marion, qu’est-ce que tu as montré sur ce document, sur ce cartulaire ?

Marion Bestel : Ce que j’ai montré dans mon mémoire, c’est quelque chose dont on se doutait avant mais qui a été confirmé, c’est qu’il ne faut pas se laisser abuser par la forme qu’il a actuellement. C’est-à-dire, que les gens quand ils voient un ensemble de pages reliées avec une couverture, ils se disent « c’est un livre et donc il a été conçu et pensé comme ça », on a le résultat d’un projet, pour simplifier les choses. Alors qu’en fait, dans mon cas, c’est vraiment un assemblage de ce que j’appelle plusieurs petits objets successifs, aussi bien matériels qu’intellectuels. C’est un assemblage de cahiers mais ça ne veut pas dire que, au sein d’un même cahier tout a été fait en même temps. On voit bien des fois qu’il y a une différence d’écritures ou de décorations, et que d’un coup, on a décidé pour x ou y raisons de continuer le cartulaire, mais que comme les matériaux étaient, mine de rien, assez chers, on n’a pas voulu gâcher de l’espace sur lequel on pouvait écrire et donc, on a continué à la suite. Donc, déjà c’était ça, c’était démonter cette idée qu’il n’y avait un grand plan d’ensemble qui présidait à la réalisation de cet objet. Et donc c’est cette déconstruction qui m’a finalement aidée à le comprendre…

Fanny Cohen Moreau : C’est drôle, parce que là, comme tu dis, je pense un peu… j’avais fait une série d’épisodes pour parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et ce que tu dis, ça me fait penser à ce que disait mon invité, Olivier de Châlus, sur les cathédrales. Qu’en fait, quand on voit une cathédrale, on a l’impression qu’elle a été tout de suite pensée comme ça mais qu’en fait, non, il y a eu des évolutions à la construction. Donc, moi je trouve ça intéressant de dire que pour ce genre de manuscrit, comme pour les cathédrales, ben non, ça a été un processus de réflexion qui a évolué au fur et à mesure.

Marion Bestel : C’est exactement ça ! D’ailleurs, on retrouve un peu l’image du livre de pierre, chère à Victor Hugo, pour parler de Notre Dame justement. Et du coup, c’est parce que je n’ai pas pris le cartulaire comme une unité mais comme un ensemble de petites unités, qui certes, servaient un projet commun, celui de pérenniser, de faire valoir les privilèges et les droits de la commune, mais c’est en ayant en tête le fait qu’il y a eu cette succession que j’ai pu comprendre qu’il n’y avait pas une seule logique et une seule organisation, mais plusieurs à l’intérieur. Par exemple, les 33 premiers folios, donc ceux qui sont très joliment décorés et ceux qui font l’objet d’une traduction, en fait ils sont organisés selon un double critère. Le premier, c’est le critère de l’émetteur, donc celui qui a donné l’acte en question, auquel s’ajoute le critère chronologique. Par exemple, d’abord viennent tous les actes des rois de Flandre classés par ordre chronologique, puis un acte du roi d’Angleterre, puis des actes émanant de communautés religieuses par ordre chronologique, puis des actes émis par les comtes et comtesses de France par ordre chronologique et ainsi de suite… Alors que plus tard dans le cartulaire, on voit la constitution de petits dossiers thématiques. Par exemple, il y en a un sur le mariage de Marguerite de Male, donc la fille du comte de Flandre avec Philippe de Bourgogne. Et donc, ce mariage est particulièrement important puisque c’est celui qui prépare le basculement de Douai sous influence bourguignonne. Et donc, on a toute une série d’actes qui sont copiés les uns après les autres et qui sont relatifs à ce mariage. Un peu plus loin, on a tout un dossier autour d’un acte de Marie de Bourgogne, donc la fille de Charles le Téméraire, qui est copié et après sont copiées un grand nombre de confirmations de cet acte qui parfois le reprennent entièrement à l’intérieur pour le confirmer et qui émanent, notamment, de rois de France, donc Louis XII, Charles VIII mais aussi Charles de Gand que beaucoup ne connaissent pas sous ce titre, si je parle de Charles Quint, peut-être que ça parlera à plus de monde…

Fanny Cohen Moreau : Ah, ben oui… (rires) Attends ! Charles Quint était de Gand en fait ? Ah, c’est génial ça, je ne savais pas.

Marion Bestel : Oui ! Pour faire un gros anachronisme, Charles Quint était belge (éclats de rire Fanny) et non pas espagnol !

Fanny Cohen Moreau : Ca, c’est toujours drôle, effectivement…

Marion Bestel : J’aime beaucoup faire rire et choquer les gens quand je dis ça comme ça !

[Extrait : Kaamelott, Livre I, épisode 4, Le Chevalier Mystère]

Fanny Cohen Moreau : Et tu nous l’as déjà un petit peu dit, mais tu as utilisé plusieurs méthodes pour travailler. Mais concrètement, quand tu travaillais sur ce cartulaire, comment tu faisais ?

Marion Bestel : Alors, je partais toujours de ma source, c’est-à-dire qu’au départ j’ai travaillé sur les photos qu’on m’avait transmises. J’ai passé au peigne fin ces différentes prises de vue selon différents critères. J’ai essayé de regarder les mentions marginales, j’essayais de regarder le type de calligraphie, les décorations, etc… Et ensuite, je suis allée à Douai pour le voir, pour le rencontrer. Donc, je me suis rendue compte qu’il était beaucoup plus gros que ce que je pensais. Donc, j’ai fait différents relevés thématiques sur, par exemple : est-ce qu’il était abîmé ?, sur ce qu’on appelle le collationnement, donc combien de cahiers composaient le manuscrit ? comment ils étaient composés ? C’est là que je me suis rendue compte qu’il y avait plusieurs qualités de parchemin qui avaient été utilisées. Et j’ai fait, ce qu’on nous déconseille de faire en fait en master, c’est-à-dire que, en première année, je suis vraiment restée un peu myope sur ma source et je n’ai pas assez consulté la bibliographie alors que normalement on nous dit de maintenir cet équilibre entre sources et bibliographie…

Fanny Cohen Moreau : C’est-à-dire que tu dois d’abord t’imprégner de toutes tes lectures, de tout ce qui a déjà été écrit sur ce genre de chose pour pouvoir, en fait, avoir déjà, un petit peu, voilà, des références.

Marion Bestel : C’est ça ! En fait, ce qu’on nous conseille c’est de mener les deux de front, alors que ce que j’ai fait en première année ça a vraiment été de privilégier l’aspect matériel, l’aspect codicologique, finalement, une connaissance assez approfondie de « mon manuscrit » (entre guillemets, mon manuscrit)… Je ne l’ai pas volé… (rires Fanny). Et en deuxième année, je me suis beaucoup plus imprégnée de toutes ces lectures et donc, ça m’a permis une mise en perspective, une contextualisation et également une prise de hauteur en comparant avec d’autres cartulaires ou d’autres écrits de la pratique qui avaient été étudiés par ailleurs.

Fanny Cohen Moreau : Et là maintenant, à l’heure où on enregistre ce podcast, ça fait bientôt un an que tu as soutenu, il ne te manque pas un peu ce cartulaire ?

Marion Bestel : Il me manque complètement…

Fanny Cohen Moreau : Ohhhhhh (de façon attendrie)…

Marion Bestel : Même si, comme je pense, tous les chercheurs ou apprentis chercheurs, il y a eu de gros moments de désespoir pendant la recherche et l’impression de ne pas avancer. Mais c’est un manuscrit pour lequel j’ai beaucoup d’affection parce que j’ai passé, mine de rien, beaucoup de temps à l’étudier et j’aimerais bien le revoir, j’aimerais bien aussi comparer les copies avec les actes qui des fois sont encore conservés en original aux archives de Douai. C’est vraiment un fonds exceptionnel que celui des archives médiévales douaisiennes. Pourquoi pas y retourner ? Pourquoi pas me replonger dedans ? Pourquoi pas élargir, même, l’étude à d’autres cartulaires ? On ne sait pas…

Fanny Cohen Moreau : Parce que depuis que tu as soutenu, qu’est-ce que tu fais ?

Marion Bestel : Alors, d’un côté, j’ai valorisé cette recherche. C’est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que j’aimerais que plus de jeunes chercheurs osent faire…

Fanny Cohen Moreau : Alors moi, c’est ce que j’essaie de faire dans ce podcast aussi, de valoriser les travaux de master qui parfois ne sont pas assez mis en avant alors que ce sont de vrais travaux de recherche.

Marion Bestel : Ben, c’est exactement ça. Et mes directeurs de recherche m’ont beaucoup épaulée là-dedans. Ils m’ont encouragée à faire une fiche Wikipédia sur mon cartulaire…

Fanny Cohen Moreau : Ohhhh (de façon attendrie)…

Marion Bestel : Ils m’ont aidé à le corriger, à le nettoyer pour qu’il puisse être mis en ligne sur la plateforme Dumas et ils m’ont encouragée également à en tirer un article qui est actuellement en cours de finalisation. Et donc, en parallèle de ce grand chantier de valorisation, j’ai intégré donc un master 2 de gestion des archives et de l’archivage. Donc, je suis passée de l’autre côté du miroir…

Fanny Cohen Moreau : C’est dans quelle université ?

Marion Bestel : C’est toujours à l’université de Versailles Saint-Quentin-Paris Saclay. Donc, là, j’arrive à la fin de mon année.

Fanny Cohen Moreau : Alors, pour finir ce podcast, parce que on pourrait parler pendant des heures de ce manuscrit, moi ça me passionne, j’adore ça ! Mais, il va bien falloir finir un jour, Marion, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu’un qui voudrait faire des études de gestion des archives ?

Marion Bestel : Première chose : faire des stages ! Dès que possible, faire des stages dans différentes institutions que ce soit des archives départementales, des archives communales ou municipales, les archives nationales si c’est possible.

Fanny Cohen Moreau : Donc, juste on peut postuler comme ça et demander ? Ca se passe comment ?

Marion Bestel : pour le coup, je vais profiter du fait que l’université de Versailles Saint-Quentin a de nombreux partenariats et de nombreux contacts, mais oui, effectivement, je pense que des étudiants qui veulent faire des stages peuvent envoyer des candidatures spontanées. En général, les archivistes sont très contents de voir des jeunes qui sont motivés et qui sont intéressés et qui sont prêts à mettre la main à la pâte, même si c’est juste pour une découverte. Donc, voilà, mon premier conseil, ce serait de faire des stages et surtout de ne pas avoir peur des archives. Je sais qu’il y a beaucoup de monde qui s’imagine que les archives ce sont des bâtiments fermés, presque des bunkers où de nombreux complots se trament (rires Fanny) et où on cherche à garder tout secret. Alors que pas du tout ! Les archives, si on les conserve c’est pour les communiquer, avec des règles de confidentialité bien sûr, mais c’est pour les communiquer. Et, sur le principe, n’importe quel citoyen peut venir aux archives, peut faire des consultations, peut faire son arbre généalogique. Donc, il ne faut pas avoir peur des archives !

[Extrait : Kaamelott, Livre I, épisode 4, Le Chevalier Mystère-suite]

[Générique]

Fanny Cohen Moreau : Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les archives au Moyen Âge, sur la ville de Douai et sur ce fameux cartulaire de Douai… Donc, merci beaucoup Marion Bestel et bonne continuation pour la suite !

Marion Bestel : Merci à toi et bon courage à ceux qui voudront se lancer soit en histoire médiévale, soit en gestion des archives.

Fanny Cohen Moreau : Mais oui ! Et d’ailleurs, je dis qu’on mettra sur le site passionmedievistes.fr un article qui accompagnera cet épisode, comme pour tous les épisodes, ce qui fait que si vous voulez en savoir plus, on vous mettra des conseils de lectures, on vous mettra des éléments, donc, n’hésitez pas à aller voir ça. Et donc, tant que vous êtes sur le site, profitez-en, allez voir tous les articles des autres épisodes. Voilà, à chaque fois, je fais vraiment et c’est un peu le côté scientifique de ce podcast, j’essaie vraiment de donner des clefs pour aller un petit peu plus loin, si ça vous intéresse, que vous soyez en études d’histoire ou pas du tout ! Même si vous n’avez jamais fait d’études d’histoire, c’est aussi accessible pour vous !

Et d’ailleurs, j’en profite pour dire que sur le site, alors, elle est un petit peu cachée, il faudrait que je trouve un moyen de la mettre un petit peu plus en avant, mais si vous tapez « frise chronologique » dans le moteur de recherche du site, j’ai fait une frise chronologique où en fait j’ai placé chaque épisode sur cette frise. Donc, si vous avez envie de vous intéresser plutôt à tel ou tel siècle ou alors, j’ai classé aussi par thématique, voilà si vous voulez vous intéresser à l’histoire des femmes, à l’histoire religieuse, à l’histoire culturelle, à l’histoire des arts, et bien voilà, vous pouvez retrouver tous mes épisodes comme ça un petit peu classés, ça vous aidera. Vous pouvez zoomer, dézoomer… Je me suis bien amusée à faire cette frise, donc j’espère qu’elle peut vous être utile.

Et bien sûr aussi, si l’histoire en général vous intéresse, je vous conseille d’aller écouter mes autres podcasts. J’ai Passion Modernistes où je parle donc d’histoire moderne. L’histoire moderne c’est en gros de la Renaissance à la Révolution française. Et depuis quelque temps, maintenant, j’ai lancé mon nouveau podcast Passion Antiquités où là, bien sûr, je parle des antiquités, donc antiquités avec un « s ».

Et si vous voulez m’aider à développer les podcasts, vous pouvez aller voir sur mon site passionmedieviste.fr/soutenir, je vous explique tout, c’est-à-dire comment faire pour me soutenir, par quelle plateforme, comme vous voulez. D’ailleurs, donc ce mois-ci, en plus des personnes que j’ai remerciées au début, je tiens à remercier Zoé, Sylvain, Pascal, Hélène, AB (la personne se reconnaîtra), Poitiers (pas toute la ville, mais là aussi une personne) et Marion. Encore merci à toutes ces personnes parce que grâce à vous, donc je peux maintenant en partie vivre de ce podcast, donc, passer mon temps à enregistrer, à préparer, à monter, je peux payer des personnes pour m’aider à faire le montage, je peux payer une illustratrice pour faire les illustrations de chaque épisode, voilà, pour apporter du contenu enrichi.

Et dans le prochain épisode de Passion Médiévistes, on parlera des moulins au Moyen Âge. J’ai tellement hâte que vous l’écoutiez !

Salut !

Merci à Patricia pour la transcription et à Tifenn pour la relecture !