Hors-série 34 – Le Moyen Âge au cinéma

Découvrez comment le cinéma façonne notre vision du Moyen Âge.

À l’occasion de l’édition 2025 du Festival international du film court d’Angoulême, deux invités sont venus croiser, dans cet épisode hors-série de Passion Médiévistes, leurs expériences sur les représentation du Moyen Âge au cinéma :

- François Prodromidès, réalisateur de Dernières nouvelles du monde (2017), fiction projetée avant l’enregistrement en public du podcast

- Yohann Chanoir, historien, chargé de cours à Sciences Po et chercheur associé au CRH (EHESS), auteur d’une thèse soutenue en 2020 sur Les châteaux médiévaux au cinéma entre imaginaire et historicité, des lendemains de Hastings à la Diète de Worms.

Cet épisode vient proposer les regards complémentaires d’un réalisateur et d’un historien pour interroger la manière dont le cinéma façonne notre perception du Moyen Âge, entre fidélité historique, choix esthétiques et imaginaires collectifs.

Préparer un film sur le Moyen Âge

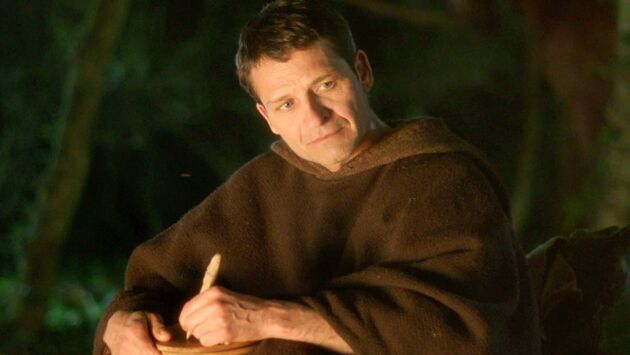

François Prodromidès raconte que la création de Dernières nouvelles du monde a été précédée de plusieurs années d’écriture. Le point de départ de cette création est la volonté du réalisateur de transposer les angoisses contemporaines liées aux révolutions technologiques à l’époque médiévale, au moment de l’apparition de l’imprimerie.

Comment vit-on la fin d’un monde ? À travers la figure d’un moine, le film explore cette bascule sans certitude, en s’interrogeant : sait-on dans quelle époque on vit lorsqu’on traverse un bouleversement ? Pour y répondre, le réalisateur a entamé toute une phase d’immersion documentaire pour s’imprégner de la réalité historique. Que ce soit François Prodromidès ou Yohann Chanoir, tous deux insistent sur l’importance de cette phase de préparation en amont du tournage, et cela aussi bien pour une fiction que pour un documentaire. Dans les deux cas, la confrontation à la matière historique est essentielle, car elle ouvre l’espace de l’imaginaire.

Le réalisateur rappelle que, même dans le documentaire, il y a une mise en récit : c’est également une forme de narration, avec ses propres partis pris. Pour François Prodromidès, les époques de transition sont les plus intéressantes à filmer : elles posent la question de la conscience historique puisqu’elles interrogent notre perception de ce changement d’ère.

Représenter le Moyen Âge au cinéma

S’il est un élément central lorsqu’il s’agit d’aborder le Moyen Âge au cinéma, c’est bien celui du château. Les châteaux médiévaux sont omniprésents dans le cinéma, mais rarement représentés de manière univoque. Yohann Chanoir, dont la thèse couvre la période allant de 1066 (Guillaume le Conquérant) à 1521 (Concordat de Worms), distingue plusieurs types de représentations dans la filmographie occidentale :

- Le château fictif, entièrement construit pour les besoins du film, comme dans Robin des Bois (1922), tourné sur les plateaux de tournage à Santa Monica à Los Angeles.

- Le château-puzzle, constitué d’éléments de plusieurs sites, comme dans Le Dernier Duel (Ridley Scott, 2021), qui combine les châteaux de Beynac, Fénelon et d’autres, selon les besoins des scènes.

- Le château nomade, dont la localisation change selon les nécessités narratives. Par exemple, dans Robin des Bois (1979), le château de Penrhyn Castle (Pays de Galles, reconstruit en 1820) représente Nottingham Shire, bien qu’il soit situé dans le Yorkshire.

- Le château plastique, comme dans Le Miracle des Loups (1961) ou encore dans Kaamelott : Le Film, où le décor est stylisé et pensé avant tout pour l’effet visuel.

Certaines reconstitutions sont particulièrement réussies, comme dans Les Chevaliers Teutoniques, qui se distingue par la richesse de ses détails.

Yohann Chanoir observe que la majorité des films se situe à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles). Cette prédominance s’explique en partie par la quantité de sources disponibles sur cette période, qui facilite la reconstitution. À l’inverse, le haut Moyen Âge, avec ses châteaux en bois et son faible niveau de documentation, est rarement mis en scène. C’est ce qu’il appelle un effet de source : l’image que nous avons du Moyen Âge est biaisée par les périodes sur lesquelles nous avons le plus d’informations et d’objets. Les musées, avec leurs armures d’apparat datées de la fin du Moyen Âge, contribuent eux aussi à cette image déformée, parfois fantasmée, de la période.

L’exemple du Nom de la Rose (1986) est, dans cet épisode, abondamment commenté. Bien qu’il s’agisse d’un excellent film d’un point de vue cinématographique, sa représentation du Moyen Âge est hautement problématique selon Yohann Chanoir. Par exemple, le château-monastère est assiégé trop facilement, et le film contribue à forger une vision d’un Moyen Âge noir et oppressant, qui a profondément marqué l’imaginaire collectif.

La responsabilité du cinéma dans la perception du Moyen Âge

Selon Yohann Chanoir, chaque tentative cinématographique qui tente d’offrir une représentation plus nuancée et historiquement fondée du Moyen Âge se heurte à un écueil : l’échec commercial. Le public est formaté à une certaine imagerie médiévale et s’éloigner de ces codes visuels traditionnels revient presque à aller à contre-courant des attentes. Cela soulève la question de la responsabilité des réalisateurs : quel type de cinéma souhaite-t-on produire ? Quelle vision du Moyen Âge souhaite-t-on transmettre ? Et, en retour, que dit le Moyen Âge de notre époque lorsqu’il est mis en scène ?

“ Cette époque n’est pas un décor, c’est plutôt une matière. Le Moyen Âge c’est de l’espace et du temps.”

Ce n’est pas un simple décor, mais bien une matière cinématographique, faite d’espace, de temps, d’usages, de gestes, et d’émotions collectives. Le Moyen Âge n’était pas immobile : les moines voyageaient, les livres circulaient, le monde médiéval était aussi un monde en mouvement, loin de l’image figée et repliée souvent montrée à l’écran.

Lorsqu’on interroge les invités sur le sujet qu’ils aborderaient lors d’un prochain film sur le Moyen Âge, François Prodromidès évoque la figure de saint François d’Assise alors que Yohann Chanoir insiste sur une approche sensible du Moyen Âge, qu’il ne conçoit pas comme un contexte figé, mais comme un prétexte à réflexion sur nos propres représentations. Il propose ici la figure des pestiférés, notamment en écho à la pandémie de Covid-19, pour mettre en perspective la notion de « mort sociale », la gestion de l’exclusion, les réponses sociales et humaines face à la crise.

Le cinéma, à ce titre, a donc une double responsabilité : celle de transmettre une image, et celle de ne pas réduire une époque à un cliché. Le Moyen Âge peut encore nourrir la fiction, à condition de le considérer comme une matière vivante, polysémique, et non comme un simple arrière-plan sombre à nos fantasmes modernes.

Au début de la séance a aussi été projeté le film court « Childéric, les nerfs de la guerre » (2023), réalisé par la classe du Mastère Concepteur et réalisateur de films d’animation des Gobelins (Lou DHELENS, Emma GUYOT DLH, Céline KORNO, Juliette A. LAURENT, Louise PETIT, Lucie TANTOT)

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Hors-série 11 – Le Moyen Âge en séries

- Super Joute Royale Hors-Série #1 – Rois et reines de fiction (live à Paris)

- Hors-série 5 – Kaamelott, un livre d’histoire

Merci encore au festival Fifca pour l’organisation notamment Morgane di Domenico, et merci à Marine Bonhomme pour la rédaction de cet article qui accompagne l’épisode !