Épisode 24 – Thomas et les fondations de Massalia (Passion Antiquités)

Quelles sont les origines de la cité grecque Massalia, que nous révèlent traces archéologiques ?

Thomas De Queiros est l’invité de l’épisode 24 de Passion Antiquités. Il a réalisé deux mémoires de recherches en histoire qui s’ancrent dans la région du sud-est de la Gaule entre le VIIIe siècle av. JC et le Iᵉʳ siècle de notre ère, sous la direction de Violaine Sébillote à l’Université Paris 1. Avec lui, apprenons-en davantage sur les aspects mythologiques et archéologiques de la fondation de la cité grecque Massalia.

Les différents mythes de fondation de Massalia

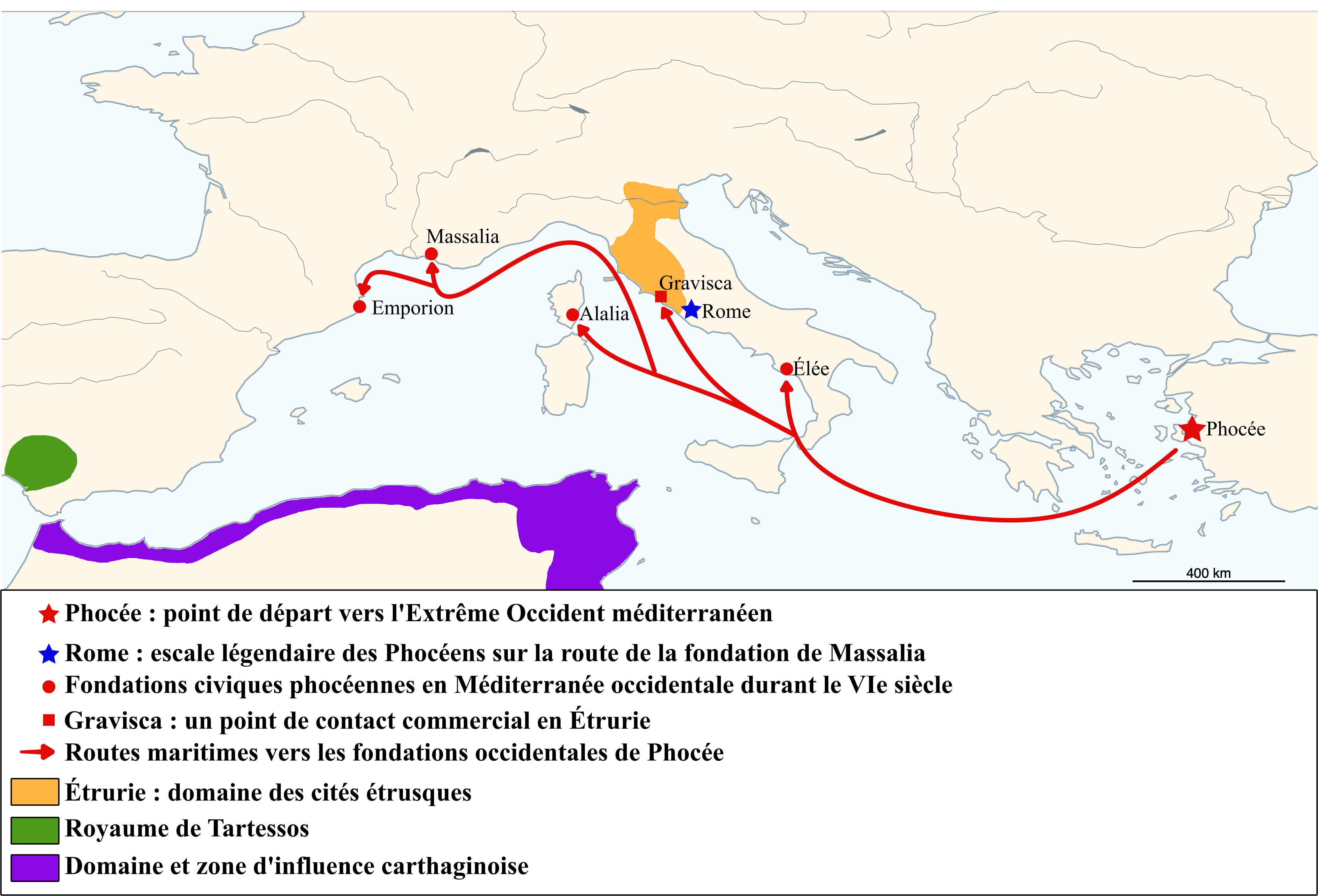

Massalia a été fondée par des Phocéens, autour de 600 av. J.-C., là où se situe aujourd’hui la ville de Marseille. Elle est la cité principale d’un arc d’installations grecques qui va du nord de l’actuelle Barcelone jusqu’à Nice. Pendant ses recherches, Thomas De Queiros s’est penché sur les trois versions du mythe de l’origine de Massalia.

Les deux premières versions sont assez similaires. Nous retrouvons d’abord une personne d’origine phocéenne qui épouse la fille d’un roi local à la suite d’un banquet. Puis ce dernier offre en dot les terres de Massalia. Toutefois, dans la deuxième version, les Phocéens font des allers-retours entre leur cité et la Gaule avant de s’y établir. Lors du dernier voyage, ils se seraient arrêtés à Rome, à l’époque du roi Tarquin, à peu près vers 600 av. J.-C., afin d’y conclure une alliance.

Le troisième récit est complètement différent des deux précédents. Il est écrit sous Auguste Ier par Strabon, un géographe grec. Il raconte que pendant les guerres de conquêtes perses, un groupe de Phocéens quitte la cité. Sur leur chemin, ils reçoivent un oracle qui leur demande de prendre pour chef celui qui serait désigné par la divinité. Par la suite, le groupe arrive dans la ville d’Ephèse, toujours en Asie Mineure, dans laquelle il y a un grand temple d’Artémis. Une des prêtresses du lieu rêve de la déesse qui lui intime de prendre la tête du voyage et de partir avec les Phocéens. Elle prend alors le commandement de l’expédition et part avec eux jusqu’au territoire de Marseille. Une fois arrivés, ils fondent la ville et pour remercier la déesse, ils décident de faire de la femme la grande prêtresse du temple d’Artémis de Massalia. Pour l’auteur, il s’agit d’un prétexte logique pour expliquer la présence du lieu sacré sur le site.

Les traces archéologiques à Massalia

“Sur le site de Massalia même, les fouilles sont très lacunaires”.Thomas De Queiros

Après s’être plongé dans les textes, intéressons-nous désormais aux traces humaines via l’archéologie de Massalia. Avant l’arrivée des Grecs, il n’y pas de preuve d’installation pérenne sur ce site. Il semble avoir servi de lieu de passage pour certaines populations vivant aux alentours. À proximité, nous avons notamment les traces d’un oppidum celte, montrant alors une présence humaine dans les environs.

Avec la fondation de Massalia, les Grecs cherchent à contrôler cet espace d’échange puisqu’elle se situe dans l’embouchure du Rhône et facilite ainsi le commerce. Les marchands grecs partent de la cité en remontant le fleuve pour rejoindre la Bretagne, afin de se procurer de l’étain.

En ce qui concerne l’archéologie de Massalia à l’époque des Grecs, la partie urbaine de la cité s’étend sur l’actuel quartier du Panier de Marseille. La chôra, zone rurale autour de la ville, s’étale sur 300 km² dès le VIe siècle. Enfin, les Marseillais donnent l’impression de préférer s’élargir en fondant des comptoirs ou des plus petites cités, surtout sur le littoral, afin de développer des contacts avec d’autres régions.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

- M. BATS, D’un monde à l’autre : contact et acculturation en Gaule méditerranéenne, Naples, Centre Jean Bérard, 2013 : https://books.openedition.org/pcjb/5278?lang=fr

- M. BATS, « Les Phocéens, Marseille et la Gaule (VIIe – IIIe s. av. J.-C.), Pallas 89, 2012, p. 145 – 156 : https://journals.openedition.org/pallas/792?lang=en

- B. BIZOT et al., Marseille antique. Guides archéologiques de la France, Paris, Centre des Monuments Nationaux, Édition du Patrimoine, 2007

- S. COLLIN-BOUFFIER, « Marseille et la Gaule méditerranéenne avant la conquête romaine », in : Pallas 80, 2005, p. 35 – 60 : https://journals.openedition.org/pallas/1751

- X. DELESTRE, La Provence dans l’Antiquité. Monuments et objets de la vie quotidienne, Aix-en-Provence, Edisud, 2011

- X. DELESTRE et F. SALVIAT, Glanum antique. Guides archéologiques de la France, Paris, Éditions du Patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, 2011

- A. HERMARY ; A. BESNARD et H. TRÉZINY, Marseille grecque 600 – 49 av. J.-C. La cité phocéenne, Paris, Éditions Errance, 1999

- R. ROURE (dir.), Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale, Arles, Éditions Errance, 2015 : https://books.openedition.org/pccj/1768?lang=fr

- R. ROURE et L. PERNET (dir.), Des rites et des hommes. Les pratiques symboliques des Celtes, des Ibères et des Grecs en Provence, en Languedoc et en Catalogne, Paris, Éditions Errance, 2011

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

- Extrait du journal télévision de France 2 (2019)

- Massilia Sound System – Au Marché Du Soleil (album Òai E Libertat, 2007)

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Épisode 21 – Charlotte et les domus de Bibracte

- Hors-série 1 – Le cinabre et sa conservation restauration, au musée départemental Arles antique

- Épisode 9 – Kevin et les Galates en Asie Mineure

Merci à Baptiste Mossiere pour le montage et à Lisa Rasamy-Manantsoa pour la rédaction de l’article qui accompagne l’épisode !