Épisode 109 – Éléonore et les rouleaux mortuaires

A quoi servaient les rouleaux mortuaires au Moyen Âge ?

Au micro de cet épisode 109 de Passion Médiévistes, je reçois Éléonore Venturelli qui prépare sa thèse intitulée : “La pratique des rouleaux mortuaires. Une écriture collective de la mémoire (VIIIᵉ s.-première moitié du XIIIᵉ s.)”. Elle réalise ses recherches sous la direction de Cécile Treffort et de Paul Bertrand, à l’Université de Poitiers en co-tutelle avec l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique). Notre invitée a pour objectif de comprendre les rouleaux mortuaires et les personnes à l’origine de cette production : elle souhaite montrer tout le processus intellectuel et matériel de la construction des manuscrits si instructifs sur le Moyen Âge.

Pour ses recherches, Éléonore Venturelli s’est penchée sur de larges bornes temporelles et une zone géographique étendue. Traversez avec elle une partie de l’Europe de l’Ouest, de l’Angleterre à l’Italie, tout en passant par la France et la Catalogne, du VIIIᵉ au XIIIᵉ siècle. Ces choix résultent de l’apparition des réseaux de prières qui permettent aux vivants de s’organiser autour de la commémoration des morts, et relèvent d’une volonté de montrer le développement et l’essor des rouleaux mortuaires à travers ces communautés religieuses.

À quoi sert un rouleau mortuaire ?

Éléonore Venturelli définit les rouleaux mortuaires comme des monuments commémoratifs itinérants utilisés chez les ecclésiastiques canoniaux et monastiques. Ces documents font se souvenir, tout en appelant à la prière pour un membre de la communauté défunt. Au Moyen Âge, il y a une idée commune de l’union des vivants et des morts dans un seul corps dont la tête est dirigée par le Christ : c’est la communion des saints. Cette communion des saints sous-entend une solidarité entre les chrétiens, et par la prière on aide l’âme du défunt à monter aux cieux. Et pour solliciter ces prières, les établissements religieux (par exemple une abbaye) vont produire un faire-part qu’ils transmettront aux communautés de leurs réseaux, d’où l’itinérance de ces monuments commémoratifs.

Néanmoins, selon notre invitée, les rouleaux mortuaires ont également d’autres fonctions. Les établissements se serviraient de ces rouleaux pour faire leur propre publicité. Il faut imaginer qu’un rouleau peut être présenté à plus d’une centaine d’établissements religieux : durant l’époque médiévale, c’est une occasion de diffusion sans égal. Le nom de son établissement et sa production vont circuler sur de longues distances. Les établissements ont alors l’opportunité de montrer leur propre valeur littéraire et donc spirituelle. Les rouleaux mortuaires sont également un moyen d’entretenir des liens et d’activer le réseau entre les communautés, qu’on cherche à maintenir parfois tout au long de l’époque médiévale.

La rédaction et circulation des rouleaux

Comme l’explique Éléonore Venturelli, à la mort d’un membre de la communauté, l’établissement initie un faire-part de décès adressé aux autres établissements religieux. Un porteur est envoyé pour amener le document encyclique et le rapporter, garantissant la validité du document. Nous ne pouvons pas vraiment identifier les porteurs : nous savons qu’il peut s’agir d’un clerc ou d’un laïc proche de l’établissement.

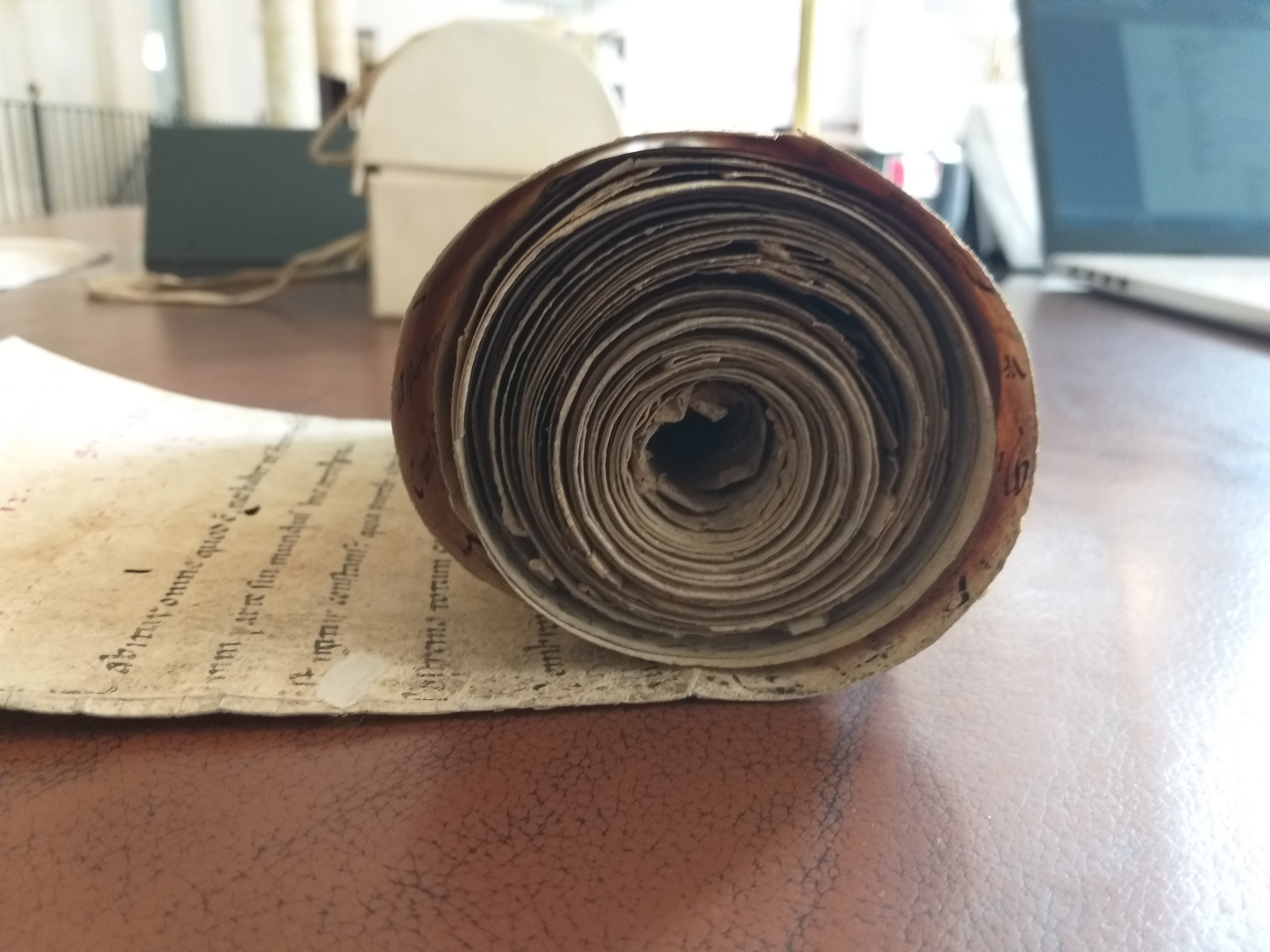

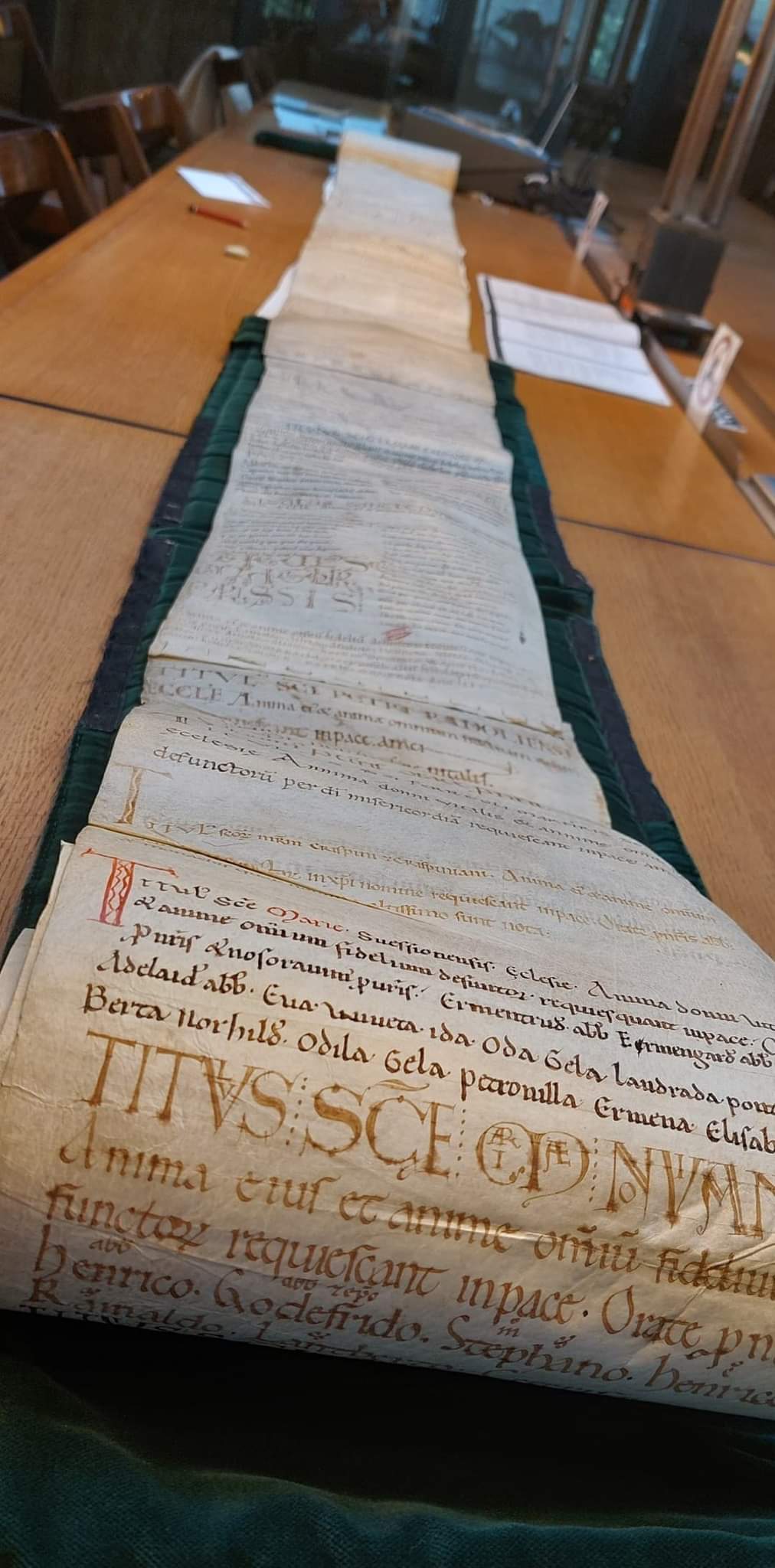

Pour attester de la commémoration, les communautés vont inscrire un titre, une sorte d’accusé de réception. Nous nous rendons compte également qu’au fur et à mesure de la circulation du rouleau, les communautés ajoutent leurs propres listes de défunts pour qu’en échange d’une commémoration de la personne décédée initiale, l’établissement émetteur prie également pour les défunts des établissements récepteurs. Notre invitée explique que les rouleaux peuvent circuler pendant des mois, voire des années, à cause des grandes distances. Par exemple, le rouleau de Guifré : ce dernier était un moine catalan, son rouleau part donc de la Catalogne et nous savons que le porteur va l’amener jusqu’à Liège.

Faire des recherches sur les rouleaux mortuaires

Pour ses recherches, Éléonore Venturelli a pu voyager en France, en Belgique, en Angleterre, en Suisse aussi, etc. Cela lui a permis d’observer les documents originaux et d’examiner la matérialité des rouleaux. Elle a pu composer un corpus de 125 pièces, comprenant notamment : des rouleaux pour lesquels nous avons des mentions, qui ont certainement disparu pendant le Moyen Âge et l’époque moderne ; et également une dizaine de fragments de rouleaux comportant plus d’un feuillet. Elle a également disposé de récentes retranscriptions de rouleaux par Jean Dufour, éditées entre 2005 et 2013, qui viennent compléter les premières réalisées au XIXᵉ siècle.

La chercheuse explique que ces sources sont particulièrement intéressantes car elles sont “à vif”, pour reprendre ses mots. Lorsque les établissements reçoivent le rouleau, ils ne sont pas au courant de l’arrivée du document et l’inscription qu’ils réalisent est faite le plus tôt possible, quelque temps après la mort du défunt. Pour le rouleau de Vital, nous savons qu’il est parti en 1123 ; il s’agit d’une date très précise. Ce qui est assez exceptionnel et précieux car d’habitude, les historiens disposent seulement d’une fourchette. Avec une date précise, nous pouvons rendre compte de l’activité d’un établissement à un moment donné.

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

Sources :

- Le rouleau de Vital (XIIe siècle)

- Le rouleau de Hugues de Maumont (XIIIe siècle)

- Un fac similé de la peinture à la tête du rouleau mortuaire de Guillaume des Barres (XIIIe siècle)

Livres

- Beyer Hartmut, Signori Gabriela et Steckel Sita (éd.), Bruno the Carthusian and his mortuary roll: studies, text, and translations, Turnhout, Brepols, 2014 (Europa sacra, 16).

- Dufour Jean, Les rouleaux des morts, Turnhout, Brepols, 2009 (Monumenta Palaeographica Medii Aevi. Series Gallica, 5).

Ressources en ligne

- Gherdevich Davide, et al., Le projet TITULI [en ligne], <https://heurist.huma-num.fr/Dypac_moines_voyageurs/web/5295/5298> (consulté le 31 mai 2025).

- Treharne Elaine et Fafinski Mateusz, Medieval Networks of Memory · A Text Technologies Project, [en ligne], <https://medievalnetworks.github.io/mnm/home/> (consulté le 31 mai 2025).

Articles

- Bourgain Pascale, « La mémoire des défunts dans les rouleaux des morts », dans, Casanova-Robin Hélène et Galand Perrine (éd.), Écritures latines de la mémoire de l’Antiquité au XVIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2010 (Lectures de la Renaissance latine, 1), p. 107‑129.

- Bugyis Katie Ann-Marie, « Illuminating Rituals for the Dead in the Mortuary Roll of Prioress Lucy of Castle Hedingham », dans Viator, vol. 52, no2, juillet 2021, p. 61‑93.

- Dehoux Esther, « Comte, y es-tu ? Comtes et comtesses dans les rouleaux des morts (Xe-début XIIe siècle) », dans Trajectoires [en ligne], h. s. n°2, 2017, <http://journals.openedition.org/trajectoires/2206> (consulté le 31 mai 2025).

- Delisle Léopold, « Des monuments paléographiques concernant l’usage de prier pour les morts », dans Bibliothèque de l’École des chartes [en ligne], vol. 8, 1847, p. 361‑411, <https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1847_num_8_1_452084> (consulté le 31 mai 2025).

- Dufour Jean, « Le rouleau des morts de saint Bruno », dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres [en ligne], vol. 147, no1, 2003, p. 5‑26, <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2003_num_147_1_22535> (consulté le 31 mai 2025).

- Dufour Jean, « Le rouleau mortuaire de Boson, abbé de Suse (vers 1130) », dans Journal des savants [en ligne], vol. 3, 1976, p. 237‑254, <https://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1976_num_3_1_1342> (consulté le 31 mai 2025).

- Dufour Jean, « Le rouleau mortuaire de l’abbé Hugues (†1240) », dans, Lemaitre Jean-Loup (éd.), Les documents nécrologiques de l’abbaye Saint-Pierre de Solignac, Paris, Diffusion De Boccard, 1984 (Recueil historique de France. Obituaires, 1), p. 397‑414.

- Dufour Jean, « Les rouleaux des morts “normands” (1066-1130) », dans, Galbrun Brigitte et Gazeau Véronique (éd.), L’abbaye de Savigny (1112-2012). Un chef d’ordre anglo-normand. Actes du colloque international de Cerisy-la-Salle, 3-6 octobre 2012, Rennes, Presses universitaires, 2019, p. 289‑304.

- Dufour, Jean, « Rouleaux et brefs mortuaires », dans Malamut Élisabeth (éd.), Dynamiques sociales au Moyen Âge, en Occident et en Orient [en ligne], Aix-en-Provence, Presses universitaires, 2010, <https://books.openedition.org/pup/6744?lang=fr> (consulté le 31 mai 2025).

-

Illustration de l’épisode 109 par l’artiste din (2ème version) Rollason Lynda, « Medieval Mortuary Rolls. Prayers for the Dead and Travel in Medieval England », dans Northern History, vol. 48, no2, 2011, p. 187‑223.

- Signori Gabriela, « Hochmittelalterliche Memorialpraktiken in spätmittelalterlichen Reformklöstern », dans Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, vol. 60, no2, 2004, p. 517‑547.

- Stiennon Jacques, « Routes et courants de culture. Le rouleau mortuaire de Guifred, comte de Cerdagne, moine de Saint-Martin du Canigou (†1049) », dans Annales du Midi [en ligne], vol. 76, 1964, p. 305‑314, <https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1964_num_76_68_4992> (consulté le 31 mai 2025).

- Venturelli Eléonore, Le rouleau mortuaire de Mathilde : une œuvre littéraire mémorielle du premier quart du XIIe siècle [en ligne], Mémoire de master, Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, 2020, <https://thesis.dial.uclouvain.be/entities/masterthesis/b4bee137-4dfa-4d0f-975c-7a1a12f58ee2> (consulté le 31 mai 2025).

- Venturelli Eléonore, « Annoncer la mort en milieu monastique et canonial. Les brefs mortuaires du VIIIe au XIVe siècle », dans Revue Mabillon, vol. 35 (96), 2024, p. 21‑53.

- Venturelli Eléonore, « Des porteurs de deuil. Office et représentations des messagers des rouleaux mortuaires (IXe-XVe siècles) », dans Revue d’histoire ecclésiastique, vol. 120, no1‑2, 2025 [à paraitre].

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

- Kaamelott Livre II, Episode 1

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :

- Clichés #2 – Les gens savaient-ils lire et écrire au Moyen Âge ?

- Épisode 22 – Jeanne et l’art macabre

- Clichés #5 – On mourait jeune au Moyen Âge ?

- Épisode 17 – Lionel et l’écrit urbain médiéval

Merci à Baptiste Mossiere pour le montage et à Lisa Rasamy-Manantsoa pour la rédaction de l’article ci-dessus !