Épisode 27 – Léa et la pilosité en Égypte pharaonique (Passion Antiquités)

Comment était considérée la pilosité en Égypte pharaonique ?

Pour cet épisode de Passion Antiquité, j’ai le plaisir d’accueillir Léa Henrich, doctorante à l’Université de Lille. Dans sa thèse, « Les pilosités comme parures. Pratiques culturelles et usages sociaux des poils en Égypte pharaonique », elle se questionne sur la place de la pilosité dans les sociétés égyptiennes qui se sont succédé et se demande comment les poils permettent l’identification d’un statut ou l’appartenance à un groupe.

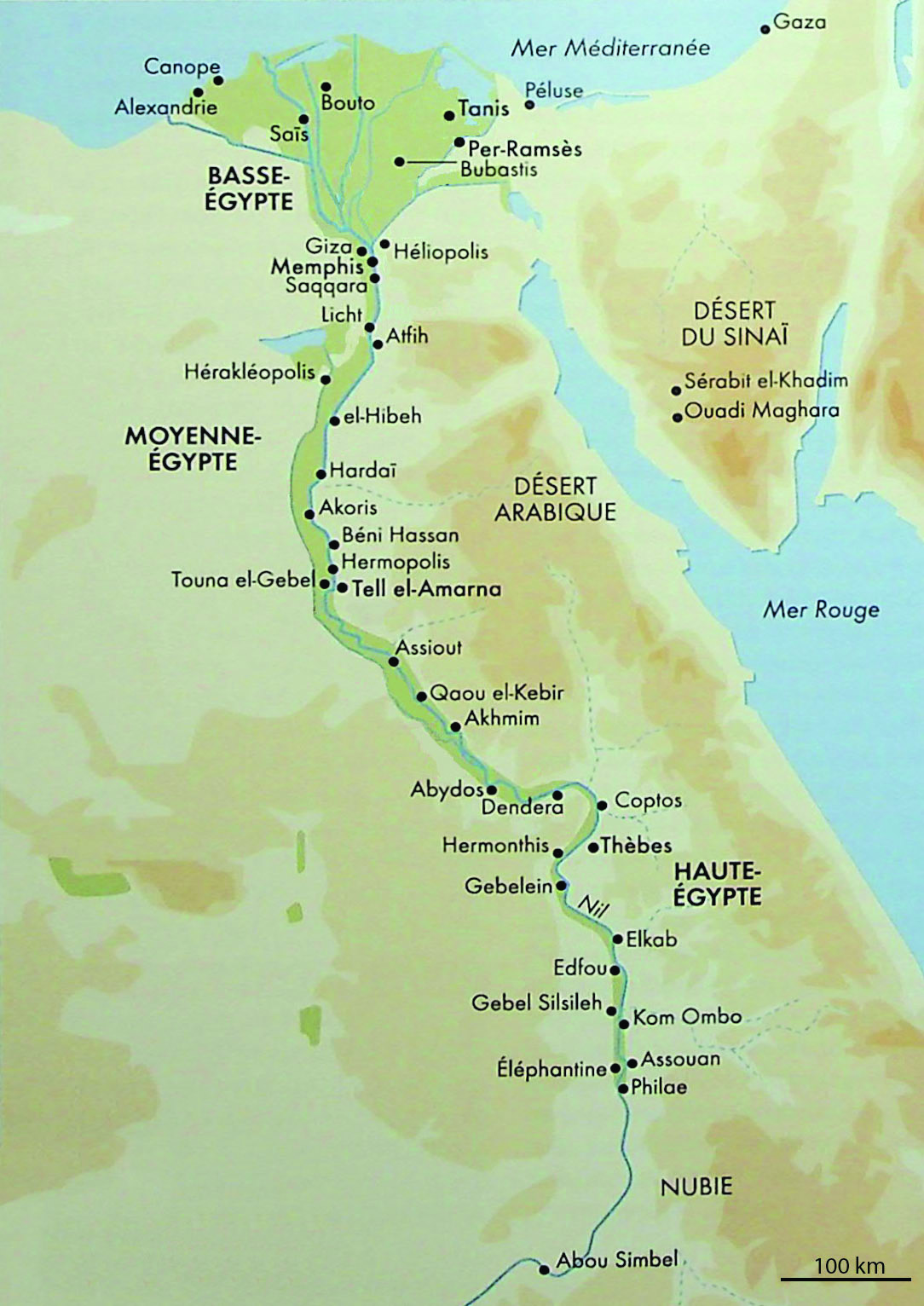

L’Égypte pharaonique

Pour son étude, mon invitée a établi ses bornes temporelles en Égypte pharaonique, ce qui correspond au moment où le territoire est un royaume gouverné par un pharaon, avant l’arrivée des Grecs. Au même titre que Bénédicte Ferran dans l’épisode 25, Léa Henrich étudie de longues périodes afin d’observer les phases intermédiaires entre les trente et une dynasties qui se sont succédé. Ces transitions entre les dynasties, souvent marquées par une division du pouvoir, constituent des phases d’émergence de nouvelles normes sociales et de transformation des codes, que nous retrouvons dans l’ère suivante.

Pour les sources issues de cette époque, mon invité a souhaité diversifier sa documentation : les précédents chercheurs de ce sujet ont beaucoup étudié l’iconographie de l’Égypte pharaonique. Ainsi, elle s’est également intéressée à des sources textuelles et à l’archéologie. Pour les sources textuelles, elle a étudié la documentation écrite où se trouvent des mentions des poils ou de leur champ lexical comme coiffeurs, barbiers, les verbes d’action (raser, coiffer, peigner, etc.) et d’état (être chauve, être décoiffé, etc.). Pour les sources archéologiques, elle a réalisé un corpus de matériaux pileux (cheveux, des mèches, des tresses) conservés grâce aux sols arides de la région, et d’objets du quotidien (peigne, rasoir).

La pilosité en Égypte, vecteur d’une identité

L’Égypte ancienne est aussi un lieu multiculturel où plusieurs cultures vont cohabiter et se succéder. Dès lors, le coiffage des poils capillaires et corporels sont utilisés comme un moyen pour les populations de marquer une identité. Léa Henrich explique dans l’épisode qu’il y a plusieurs identités : individuelle (pour affirmer son soi), sociale (pour marquer un statut), nationale (pour marquer une appartenance). Elle pointe alors du doigt deux faits :

- Les choix réalisés par un individu sur ses cheveux correspondent à des normes de la société.

- Chaque pilosité peut être le fruit d’une pratique ou d’un usage différent selon le porteur et la situation.

Par exemple, un noble décide de porter la perruque : c’est son choix (identité individuelle) mais c’est également une pratique courante parmi les élites (identité de l’étranger : il cherche à affirmer son appartenance à un groupe) .

Il s’agit dès lors non pas seulement d’un outil stylistique participant à l’esthétique de soi, mais bien d’un objet symbolique, une parure dont l’objectif n’est pas que l’embellissement extérieur, mais bel et bien la retranscription de valeurs plus approfondies. (Léa Henrich)

Les pratiques observées

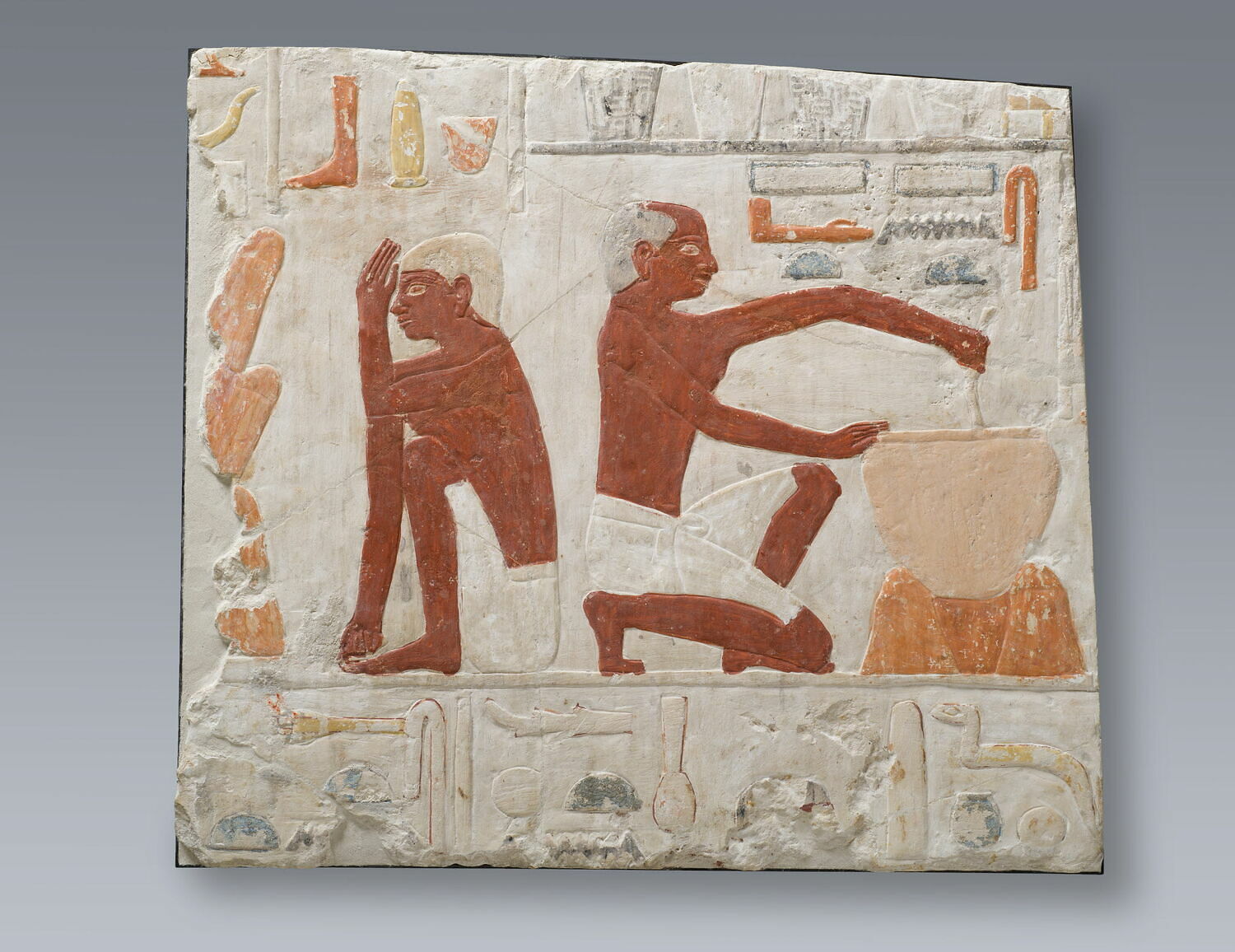

© Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Christian Décamps. (pilosité en Égypte)

En réalisant ses recherches, mon invité a remarqué plusieurs modes pour les pilosités corporelles et capillaires, chez les hommes et les femmes, surtout chez les élites de la société, puisque c’est de ces sphères que sont issus les documents. Elle a observé que les femmes portent les cheveux plutôt longs et qu’elles ont recours à des coiffures tripartites ou des tresses. Pour les hommes, ils peuvent porter leurs cheveux sous les oreilles : mon invité révèle que s’ils les laissaient pousser leurs cheveux, ces individus étaient mal perçus, car cela est considéré comme un relâchement de leur personne. Pour la barbe, lorsqu’elle est à la mode, les Égyptiens taillent les contours et veillent à la maîtrise du poil.

Mon invité explique qu’il a été difficile de trouver des informations sur la pilosité du reste du corps pour l’Égypte, comme les aisselles et les jambes, les sources étant assez rares sur le sujet. Néanmoins, l’autre partie du corps sur laquelle elle a pu se renseigner, ce sont les parties génitales. Elle remarque que pour la gent masculine, il y a beaucoup de représentations et de sources sur leur épilation. Pour autant, chez les femmes, Léa Henrich a trouvé peu d’information : elle suppose alors que dans les sociétés égyptiennes, nous ne montrons pas l’intimité de la femme, cela doit rester de l’ordre du privé.

Merci à Lisa Rasamy-Manantsoa pour la rédaction de cet article qui accompagne l’épisode !

Pour en savoir plus sur le sujet de l’épisode, on vous conseille de lire :

Sur l’histoire du poil :

- M.-F. Auzépy, J. Cornette (dir.), Histoire du poil, Coll. Alpha, Paris, 2017.

- V. Dasen, J. Wilgaux (dir.), Langage et métaphore du corps dans le monde antique, Rennes, 2008.

- C. Oldstone-Moore, Of Beards and Men: the Revealing History of Facial Hair, Chicago, 2016.

- Y. Volokhine, B. Fudge, T. Herzog (éd.), Barbe et barbus : symbolique, rites et pratiques du port de la barbe dans le Proche-Orient ancien et moderne, Berne, 2019.

Sur l’histoire et la symbolique des cheveux et de la coiffure égyptienne :

-

Ostracon montrant un roi barbu, peut-être Séthi Ier, XIXe dynastie, Thèbes.

© The Walters Art Museum, inv. 32.1. (pilosité en Égypte)J. Fletcher, Ancient Egyptian Hair, a study in style, forms and functions, thèse de doctorat, université de Manchester, 1995.

- G. Robins, « Hair and the Construction of Identity Ancient Egypt, c. 1480-1350 B.C. », JARCE 36, Le Caire, 1999, p. 55-69.

- E. Staehelin, Untersuchungen zur ägyptischen Tracht im Alten Reich, MÄS8, Munich, 1966.

- G.J. Tassie, The Social and Ritual Contextualisation of Ancient Egpytian Hair and Hairstyles from the Protodynastic to the End of the Old Kingdom, 2 vols., thèse de doctorat, University College de Londres, 2008.

- G.J. Tassie, « What Your Hair Says About You: Changes in Hairstyles as an Indicator of State Formation Processes » dans R.F. Freidman, P.N. Fiske (éd.), Egypt at its origin 3: Proceedings of the Third International Conference « Origin of the State, Predynastic and Early Dynastic Egypt », London, 27th July–1st August 2008, OLA 205, Louvain, Paris, Walpole, 2011, p. 605 – 645.

- M.R. Valdesogo Martín, Hair and Death in Ancien Egypt: Mourning Rites in the Pharaonic Period, Zandvoort, 2020.

Sur la barbe égyptienne :

- Y. Volokhine, « Barbe et barbus en Égypte ancienne », dans Y. Volokhine, B. Fudge, T. Herzog (éd.), Barbe et barbus : symbolique, rites et pratiques du port de la barbe dans le Proche-Orient ancien et moderne, Berne, 2019, p. 59-87.

Sur la perruque égyptienne :

- J. Fletcher, « Ancient Egyptian Wigs and Hairstyles », Ostracon 13/2, Denver, 2002, p. 2-8.

- G.J. Tassie, « Ancient Egyptian Wigs in the Cairo and Other Museums », dans M. Eldamaty, M. Trad (éd.), Egyptian Museum Collections Around the World: Studies for the Centennial of the Egyptian Museum, Cairo 2, Le Caire, 2002, p. 1141-1153.

Sur les métiers liés aux pilosités en Égypte ancienne :

- N.Arafa, « Le barbier en Égypte ancienne », Cahiers Caribéens no13/14, 2010, p. 175-198.

- G.J. Tassie, « The Ancient Egyptian Hairdresser in the Old Kingdom », MDAIK 73, Wiesbaden, 2017, p. 255-275.

Dans cet épisode vous avez pu entendre les extraits des œuvres suivantes :

Si cet épisode vous a intéressé vous pouvez aussi écouter :